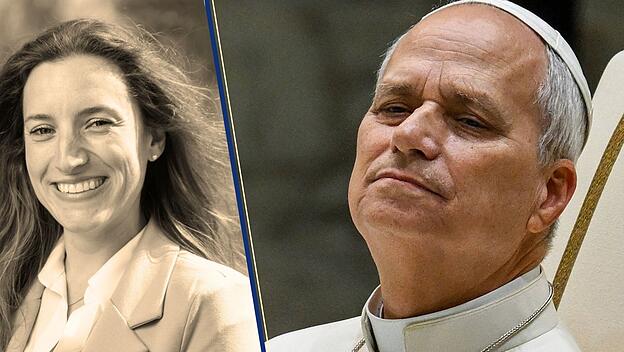

Herr Professor Nass, SPD, Union und Grüne haben sich auf ein gigantisches Schuldenprogramm geeinigt. Während der Eurokrise standen Sie eher auf der Seite der Verfechter solider Staatsfinanzen. Wie blicken Sie nun auf die deutsche Finanzwende?

Zunächst: Den Begriff Sondervermögen sollte man vermeiden. Es ist ja kein Vermögen, sondern es sind Schulden, die gemacht werden. Die Schuldenbremse ist jetzt verletzt. Das zu sagen, gebietet die Tugend der Ehrlichkeit. Schulden sind eine Hypothek für die kommenden Generationen, ein Opfer, nicht etwa ein Geschenk an uns selbst. Denn wir und kommende Generationen werden damit belastet. Um Schulden zu machen, dafür muss es schon sehr gute Gründe geben. Das heißt aber noch nicht, dass das Paket jetzt pauschal abzulehnen ist. Unter dem Strich komme ich zu dem Ergebnis, dass dieses Paket jetzt der richtige Schritt ist. Das sage ich durchaus schweren Herzens, gerade weil ich für solide Finanzen stehe. Aber wir befinden uns jetzt natürlich in einer besonderen Situation. Und man muss auch sehen, dass der durchschnittliche Schuldenstand im Euroraum bei fast 90 Prozent des BIP liegt, da sind wir mit ungefähr 63 Prozent in einer sehr guten Ausgangsposition. Natürlich werden wir uns durch das Paket in dieser Hinsicht verschlechtern, aber jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf: Es steht jetzt nicht der Ruin Deutschlands vor der Tür. Und selbst öffentliche Investitionen bringen am Ende auch wieder Geld in die Kassen.

Sie sagen, es muss sehr gute Gründe geben. Sind die Gründe denn gut?

Ja. Wir stehen sicher vor einer schwierigen Abwägung der Generationengerechtigkeit. Schulden belasten kommende Generationen. Das ist richtig. Aber wenn wir jetzt nicht in die Infrastruktur und in unsere Sicherheit investieren, ist das eine noch größere Sünde gegen die Generationengerechtigkeit. Die Politik hat jetzt Verantwortung, die Weichen zu stellen, dass Deutschland wieder am Markt wettbewerbsfähig wird. Deshalb müssen wir jetzt die Bürde der Schulden aufnehmen, und Verantwortung übernehmen, die andere vorher gemieden haben. Das ist zweifellos auch ein Risiko, für das die jetzigen Akteure den Kopf hinhalten müssen. Es entspricht dem freiheitlichen Prinzip des Handelns und Haftens. Jetzt ist die Zeit zu solchem Handeln.

Die Infrastruktur ist marode: ein Versäumnis auch der Regierungen unter Angela Merkel. Die europäischen Nachbarn, ich erlebe das zum Beispiel gerade in Holland, machen sich lustig über die deutschen Straßen und die deutsche Bahn. Das ist natürlich nicht nur emotional kränkend, sondern ist auch in hohem Maße ein Defizit für unseren Wirtschaftsstandort, weil eine gute Infrastruktur ein wesentliches Standbein für eine funktionierende Wirtschaft ist. Das heißt, eine Investition in die Infrastruktur ist auch ein Beitrag zur wirtschaftlichen Gesundung Deutschlands, die wir dringend nötig haben. Wirtschaftliche Prosperität stand zuletzt nicht im Mittelpunkt: Dafür mache ich vor allen Dingen die Grünen verantwortlich, die eine absehbare Deindustrialisierung in Kauf genommen haben.

Und wir haben die Verantwortung, den hohen Wert der Freiheit zu sichern. Freiheit im christlichen Sinne bedeutet auch Unabhängigkeit von fremden Mächten, die uns erpressen könnten. Dafür müssen wir wehrhaft sein gegenüber denen, die uns bedrohen. Wir müssen in Verteidigung investieren, nicht nur wegen der Bedrohung durch Russland, sondern zum Beispiel auch gegen Cyberangriffe und Wirtschaftsspionage aus China. Letztlich wollen ja auch wir, dass Europa wieder selbst ein militärisch starker Player wird. Hinter den Amerikanern können wir uns nicht mehr verstecken.

Klar ist natürlich, dass es nicht darum gehen kann, jetzt symbolisch Geld irgendwo reinzupumpen. Es muss auch auf nachhaltige Wirkung geachtet werden. Und hier sehe ich durchaus eine Gefahr: Immer wenn viel Geld in die Hand genommen wird, kann es leicht einen Mentalitätswandel geben, nach dem Motto: Das Füllhorn wird ausgeschüttet und jeder will jetzt auch noch etwas davon abhaben. Das widerspräche dem Prinzip der Subsidiarität. Eine Bedienungsmentalität kann natürlich die Leistungsbereitschaft senken und ein Anspruchsdenken hervorbringen – dabei brauchen wir aber Opferbereitschaft der ganzen Gesellschaft! Solidarität heute heißt eben auch, dass das Füllhorn zur Ausweitung staatlicher Wohltaten erstmal leer ist. Das müssen wir als Gesellschaft alle gemeinsam tragen und dafür Opfer bringen. Wir werden also in Zukunft in anderen Bereichen wirklich sparen müssen, um zu finanzieller Solidität zurückzukommen. Ich halte es daher auch für falsch, wie die Grünen sich jetzt durchgesetzt und ihre politische Agenda im Grundgesetz verewigt haben. Das ist ja wirklich wie auf dem Basar!

Sie reden von der „Klimaneutralität 2045“. Den Klimaschutz jetzt gegenüber Infrastruktur und Rüstung in die zweite Reihe zu verweisen, damit wäre die Deutsche Bischofskonferenz wahrscheinlich nicht einverstanden…

Ich glaube, in den letzten Jahren ist in Deutschland schon viel für den Klimaschutz getan worden. Und ich halte es für problematisch, jetzt so eine Formulierung inklusive Jahreszahl in das Grundgesetz zu schreiben. Damit ergeben sich Ansatzpunkte für Verfassungsklagen mit Bezug auf dieses Ziel, wenn die Politik angeblich nicht genug dafür tut. Das heißt also, die Grünen als Wahlverlierer haben durch diese Grundgesetzformulierung einen Hebel, die Handlungsfreiheit künftiger Regierungen einzuschränken, ohne diesen anzugehören. Das halte ich ist aus sozialethisch- demokratischer Sicht für gefährlich.

Friedrich Merz hat seinen politischen Sinneswandel ja mit der Formulierung „Whatever it takes“, was auch immer dafür notwendig ist, begründet – eine glatte Absage an das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Ist sowas ein guter Satz in der Politik?

Ich glaube, das war einfach eine rhetorisch motivierte Formulierung. Der Satz hat ja eine Geschichte, Mario Draghi hat ihn als EZB-Chef ausgesprochen, um 2012 die Eurokrise zu beenden, damals hat das eine öffentliche Wirkung erzielt. Ich hielt das für falsch. Und bin nach wie vor der Meinung, dass es selbstverständlich immer noch irgendwelche Grenzen geben muss. Aber das weiß auch Friedrich Merz. Ich denke, dass er einfach versucht hat, eine komplexe Entscheidung auf ein einfaches Schlagwort herunterzubrechen. Roma locuta - Causa Finita, um es theologisch zu sagen. Aber man muss natürlich jede politische Entscheidung in Zukunft immer neu kritisch betrachten.

Das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen steht noch nicht fest, aber es ist ja trotzdem klar, dass die CDU bis jetzt – siehe Schuldenbremse – nicht einfach nur Kompromisse eingeht, sondern schlicht das glatte Gegenteil davon umzusetzen gedenkt, was sie, was auch Merz persönlich im Wahlkampf versprochen hat. Gilt denn für Politiker das achte Gebot nicht?

Es ist verständlich, wenn manche CDU-Wähler jetzt enttäuscht sind. Aber in einem hat Friedrich Merz glaube ich durchaus recht: Die Situation hat sich zumindest im Bereich der Sicherheit ja wirklich noch mal dramatisch verschärft, Stichwort Oval Office. Es ist mutig, dass Merz hier den großen Wurf in der Verteidigung wagt. Was die Infrastruktur betrifft, ist das sicher ein Problem, das nicht erst in den letzten Wochen erkennbar war. Vielleicht wäre es klug gewesen, hier im Wahlkampf etwas vorsichtiger zu formulieren. Adenauer soll ja mal gesagt haben: „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?“ Gut, diese Aussage ist jetzt kein moralisches Vorbild. Ich als Theologe kann aber groß von Wahrheit reden und sehe hier natürlich auch tatsächlich ein Wahrhaftigkeitsdefizit. Aber leider ist es eben so, dass es in der Politik nicht in erster Linie um Wahrheit geht, sondern um Macht. Und da werden eben auch mal Dinge gesagt, die gut ankommen, die man aber am Ende nicht so umsetzen kann.

Ist das nicht trotzdem auch ein demokratisches Problem, dass die Bürger einen im Wahlkampf nach rechts blinkenden Kandidaten wählen, und dann linke Politik gemacht wird?

Die CDU hat im Wahlkampf keine Avancen nach rechts in Richtung AfD gemacht. Ich denke, es bringt auch nichts, zu spekulieren, was wäre, wenn es eine Mitte-Rechts-Koalition aus CDU und AfD gäbe. Die steht einfach nicht zur Diskussion. Aber die kommende Regierung hat natürlich eine enorm hohe Verantwortung, dass das Regierungsprojekt gelingt. Denn ansonsten wird die AfD, werden die politischen Ränder allgemein davon profitieren. Es darf also keine profillose Wischi-Waschi-Politik geben. So wie die SPD durchaus ihr Profil einbringen soll, muss es auch die CDU tun, die aber ein schweres Erbe trägt. Seit Merkel ist viel von dem verloren gegangen, wofür die CDU eigentlich steht, auch im Blick auf ihr christliches Profil. Was nun „CDU-pur“ ist, muss sich an Inhalten festmachen, die notfalls rote Linien markieren. Es darf nicht mehr sein, dass die CDU einfach die Farbe ihrer jeweiligen Koalitionäre annimmt: Etwa bei die SPD-Forderung nach einem Salto rückwärts in der Asyl-Debatte. Oder beim Erpressungsversuch der SPD-Frauen, die Koalition abhängig zu machen von einer Reform des Abtreibungsrechtes. Hier muss die CDU Rückgrat zeigen, um glaubwürdig zu sein. Wenn sie aber christlich-soziale oder konservative Kerninhalte preisgäbe, besteht die Gefahr, dass viele ihrer Wähler sich nach Alternativen umsehen.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.