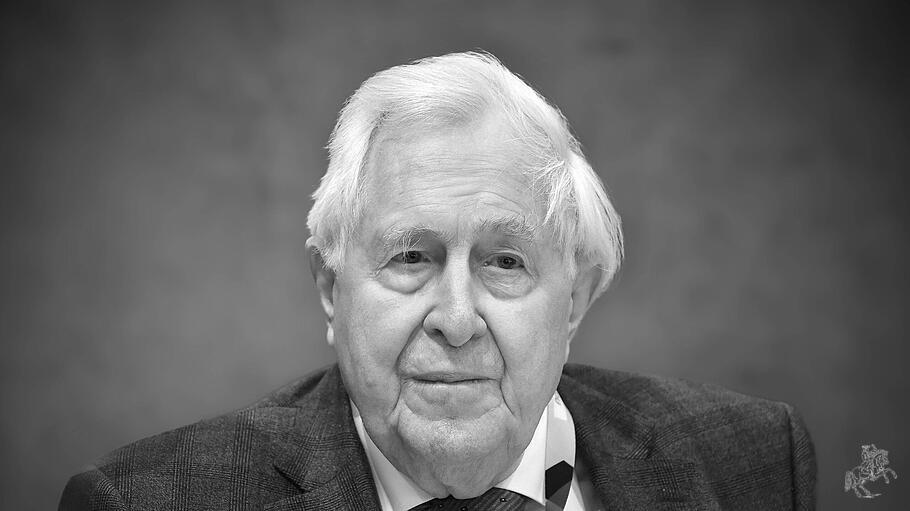

Sein Tod ist auch ein „Memento mori“ für die deutsche Christdemokratie. Bernhard Vogel war vielleicht der Letzte unter den Granden seiner Partei, der als Person geradezu verkörperte, was die Union – nomen est omen – von ihrer Grundidee her ist: ein Dach, unter dem sich verschiedene Strömungen, christlich-soziale, konservative und liberale, sammeln. Integriert werden sie aber über das „C“, das gemeinsame Bekenntnis zum christlichen Menschenbild.

Rein praktisch drückt sich das darin aus, dass es in der Partei verschiedene Flügel gibt, die sich selbst diese Etiketten ankleben. Im Idealfall verkörpert aber ein Christdemokrat alle diese Strömungen in sich, er ist sozial, konservativ und liberal zugleich. Bei Bernhard Vogel war genau das der Fall. Freilich auch schon früher im politischen Betrieb eher die Ausnahme, aber heute, wo die Union von links und rechts in die Zange genommen wird, könnte es zur Lebensversicherung der Partei werden, sich daran erinnern zu können. Das Schicksal der italienischen Democrazia Christiana wirft Schatten.

Er bürgte für programmatische Tiefe

Vogel war aber auch deswegen im wahrsten Sinne des Wortes ein lebendes Denkmal für seine Partei: Der zweifache Ministerpräsident stand nicht nur für die machtpolitischen Möglichkeiten, die so eine Parteiformation eröffnet. Mit seinem politischen Lebenswerk bürgte er auch für eine programmatische Tiefe, die seiner Ansicht nach CDU-Politik haben sollte: „Die christdemokratische Idee“, so sagte er einmal, „ist von den Menschen in den Luftschutzkellern, in den Schützengräben, in den Konzentrationslagern entwickelt worden.“ Hier spricht der Mann des Jahrgangs 1932, der den Krieg als Kind erlebt hatte und dann in einem besiegten und zerstörten Land aufwuchs und an einer anderen Zukunft mitbauen wollte.

Deswegen mussten Ruinen weggeräumt werden: zum Beispiel der Nationalismus. Vogel wurde zu einem leidenschaftlichen Streiter für ein vereintes Europa, so wie sein langjähriger enger Weggefährte Helmut Kohl. Eine andere Ruine war aber auch das Parteiensystem der Vorkriegszeit. Deswegen war für den jungen Vogel die CDU als neue Volkspartei der Mitte die große politische Innovation der Nachkriegszeit. Ab und an, zwar immer im freundschaftlich-brüderlichen Tonfall, konnte man hier auch den Unterschied zu seinem sechs Jahre älteren Bruder Hans-Jochen heraushören, der sich der SPD anschloss und es dort bis zum Vorsitzenden bringen sollte. Hans-Jochen war von Kurt Schumacher fasziniert, dem oft schneidenden und betont national auftretenden Gegner Konrad Adenauers („Kanzler der Alliierten“). Eine solche SPD stand aus Sicht des jüngeren Bernhard für das Alte. Adenauers Entscheidung für Westbindung, vereintes Europa und Soziale Marktwirtschaft hingegen für das Neue.

Zurück zum Wiederaufbau: Wer Häuser hochziehen will, der braucht Mörtel. Und so ein Kitt für die Gesellschaft war für Vogel das „C“. Gewiss, dieses Bekenntnis zum christlichen Menschenbild war auch schon bei der Parteigründung so weit offengehalten worden, dass hier auch diejenigen eine politische Heimat finden konnten, die nicht zum Kern der kirchlich geprägten Milieus zählten.

Das „C“ war für ihn nie Instrument zur Machterhaltung

Doch es gibt noch ein großes Aber: Natürlich baute man darauf, dass die aktiven Christen, vor allem die damals in ihren Verbänden schlagkräftig organisierten Katholiken, es als Selbstverständlichkeit verstanden, in dieser neuen Partei aktiv zu werden und die programmatischen Weichen zu stellen. Wenn diese Aktivitäten schwinden, dann wird auch das „C“ schwammig.

Für Vogel war das „C“ im Parteinamen nie ein Instrument zur Machterhaltung. Geprägt war er in seinem Glauben durch seine Jugendzeit im Bund Neudeutschland. Noch vor einigen Monaten hat er im Gespräch mit der „Tagespost“ davon berichtet und erzählt, wie sehr ihn die Predigten von Romano Guardini beeindruckt haben, die er als junger Mann in München hörte. Das Jugendbewegte hat sich Vogel bis ins hohe Alter erhalten oder vielleicht gerade dann wiederentdeckt. Auch in den letzten Jahren konnte man ihn bei Veranstaltungen der Konrad-Adenauer-Stiftung, der er sich als Ehrenvorsitzender besonders verbunden fühlte, mit offenem Kragen sitzen sehen mit der scherzhaften Bemerkung verbunden, so sei das eben bei einem ehemaligen NDler.

Generation „Zweites Vatikanum“

Bernhard Vogel zählte nicht nur zur „Generation Bundesrepublik“, sondern auch zur Generation „Zweites Vatikanum“. Das „Aggiornamento“ sollte aus dieser Sicht eine Wirkung haben, die sich am besten wieder mit Blick auf das Bild vom „C“ als Kitt für die Gesellschaft beschreiben lässt: Der Klebstoff sollte noch stärker werden, die Steine, aus dem das Haus errichtet ist, noch besser zusammengehalten werden. In diesem Sinne wirkte er als Präsident des Katholikentages in Essen 1968, als ZdK-Vorsitzender und im Rahmen der Würzburger Synode.

Hier liegen die Unterschiede zu einem anderen Generationsgenossen: Joseph Ratzinger, Jahrgang 1927. Der hatte auch im positiven Sinne das Zweite Vatikanum mitgeprägt und war aber nun mit manchen Interpretationen nicht eiverstanden, die aus seiner Sicht die eigentliche Botschaft verfälschten. So mahnte er beständig vor der „Diktatur des Relativismus“. Bernhard Vogel war hier, je nach Sichtweise, optimistischer oder auch naiver. Bei allen kirchenpolitischen Unterschieden war aber zu Vogels Zeiten auch klar: Die Auseinandersetzung fand auf einem anderen intellektuellen Niveau statt und bei aller Reformfreudigkeit wurden doch nicht die Grundlagen des katholischen Lehramtes angetastet. Kann jemand die Leerstelle füllen, die er hinterlässt?

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.