Burckhardt Gorissen, Autor der „Tagespost“, auch Verfasser von historischen Romanen und Kinderbüchern, hat einen spannenden Weg hinter sich, der ihn von der Freimaurerei zum Glauben an einen persönlichen Gott in der katholischen Kirche geführt hat. In seinem neuen Buch gibt er mit dem geschärften Blick desjenigen, der Brücken hinter sich abgebrochen und ein neues Ufer erreicht hat, eine Zeit-Ansage, die niemanden schont und ernüchternd wirkt, aber doch Hoffnung vermittelt.

Von verschiedenen Seiten aus nähert sich Gorissen dem, was er als den Ausgangspunkt einer „Gesellschaft ohne christliche Identität“ erkennt und was in Wahrheit altbekannt ist: In jeder Epoche gibt es neue Versuche, das „Sein ohne Gott“, die Selbst-Autonomie des Menschen ohne seinen Schöpfer, neu zu etablieren. Seit Adam und Eva gehört der Versuch der eigenen Überhöhung zum menschlichen Repertoire. Ein bekanntes Muster also, aber jedes Mal in neuem Gewand. Mit Treffsicherheit und in geschliffener Sprache reißt Gorissen einigen aktuellen Erscheinungsformen der Ur-Häresie die Maske vom Gesicht. Ob ethischer Utilitarismus oder Klima-Religion, im Kern steckt immer eines dahinter: „Darin zeigt sich die aggressive, triumphale Version des Stolzes, die zum Motor allen kulturellen Fortschritts wurde und alle Mythen beiseite fegte, um sich selbst zum Mythos zu erheben. Die Illusion menschlicher Allmacht fand auf dem blutigen Schafott der Französischen Revolution ihren ersten Höhepunkt. Die Auswirkungen reichen bis in die Gegenwart“.

„Wenn Christen so viel über Gott reden würden wie Atheisten,

hätte das Christentum kein Missionierungsproblem.“

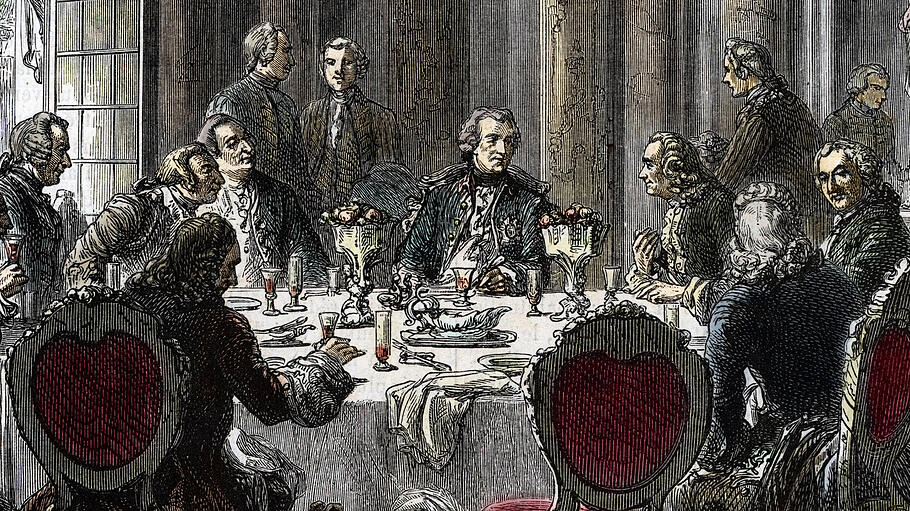

Die Aufklärung, die „sich in der glücklichen Lage wähnte, illuminiert zu sein“, baute, wie Gorissen unter Berufung auf den radikalen Denker und Freund Friedrichs des Großen, Julien Offray de la Mettrie, festhält, auf den Materialismus. Für den gelernten Arzt war der Mensch eine Maschine ohne Seele und ohne Geist, wenn er auch verschiedene Erregungs-Zustände als Ergebnis von Nerven-Aktivitäten kannte. Aber ein Mensch, der Maschine ist, lebt nicht nur ohne Hoffnung, er kann manipuliert werden. Vor allem von denen, die sich daraus einen Vorteil versprechen, und solche gibt es immer. Die Auswüchse der aktuellen Unterhaltungs-Industrie, all die Sternchen und „Influencer“, die in Wirklichkeit nichts zu verkaufen haben, sind nur ein Beispiel dafür.

Vorher muss man dem Menschen allerdings noch den Glauben an Gott und an die eigene unsterbliche Seele nehmen. Gorissen erklärt, wie das geht, und vor allem unterstreicht er, dass keiner der gängigen atheistischen Denkansätze wirklich neu ist. Ebenso feiere die frühchristliche Gnosis als elitärer Kult der Selbsterkenntnis fröhliche Urständ. Vor Nietzsche als Gottes-Leugner hat er noch einigen Respekt, weil er eine „philosophische Großbaustelle“ eröffnet habe, vor modernen Epigonen wie Dawkins et cetera nicht. Das seien nur kleine „Pitbulls“, deren Bücher, „meist flugs dahinsalbaderter Phrasendrusch“, zwischen „Herzinfarkt und Ahnungslosigkeit“ straucheln. Doch, so der Autor: „Wenn Christen so viel über Gott reden würden wie Atheisten, hätte das Christentum kein Missionierungsproblem.“

Zwangsdemokratisierter Fast-Food-Glaube

Burkhardt Gorissen hat jedenfalls kein Artikulationsproblem, seine Zeit-Analyse ist schonungslos. Auch gegenüber der eigenen Seite: Als Rudolf Augstein vom „Rachegott des Alten Testaments“ redete, riefen in der Folge viele in den Kirchen zu einer Entschärfung des Gottesbildes auf, die aus dem Höchsten nur eine „wohlmeinende Märchengestalt“ gemacht habe. „Herausgekommen ist dabei eine Light-Religion, die nichts fordert und alles toleriert. Ein zwangs-demokratisierter Fast-Food-Glaube, attraktiv für all jene, deren Lebensstil und Verlangen nicht mit der Bibel übereinstimmen. Hier wird Relativismus zum Ausdruck verkappter Selbstanbetung.“ Er hält es mehr mit Karl Barths unbehaglicher Frage, „mit welcher Dreistigkeit wir es uns mit Gott bequem machen, um ihn für unsere eigene Weltsicht zu domestizieren“.

Es ist aber weniger die selbst-induzierte Schwächung der verfassten Kirche, die Gorissen interessiert. Sein Buch ist eine Gesellschafts-Analyse in der Form einer Kampfschrift. Er weist darauf hin, dass alles fehlt, wenn das Christentum fehlt, dass ein menschen-gemachter Humanismus immer mit Thomas Hobbes' Leviathan endet: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Doch ist es leicht, den Verführern auf den Leim zu gehen, die alle das wohlklingende Wort Humanismus im Munde führen. Aber was heißt das? Die Freimaurerei, in der Gorissen sich gut auskennt, versteht sich ebenfalls als Form eines praktizierten Humanismus.

Chaos anrichten, um zu regieren

Der Autor macht darauf aufmerksam, dass Albert Pike vom Schottischen Ritus der Freimaurerei, dessen Grundsatzwerke zu den Ritualen und Graden der Freimaurer heute noch gelesen werden, die Notwendigkeit des „Ordo ab Chao“ unterstreicht: Es brauche das Chaos, um die neue Ordnung herbeizuführen. Erst dann sei die Menschheit reif, schreibt Pike, „das reine Licht durch die weltweite Verkündigung der reinen Lehre Luzifers zu empfangen“. Da ist sie wieder, die adam-alte Auflehnung des Geschöpfes, das sein will wie der Schöpfer. Burckhardt Gorissen macht sich nicht zum Mithelfer von Verschwörungstheorien, sondern verweist nüchtern auf die Nachweise zur Nähe von moderner Pop-Kultur und Satanismus.

Die Metanoia, die er der Gesellschaft insgesamt und jedem Einzelnen wünscht, hat er an sich erfahren. Nur so, als höchst-persönliches Geschehen, wird sie wirksam sein. Das ist dann möglich, wenn Menschen in Lebensnöten der Mahnung des Angelus Silesius „Mensch, werde wesentlich“ eingedenk werden und einen neuen Weg gehen. Denn das hat der Autor gelernt: „Die Welt heilt die Welt nicht. Der Heiland ist Jesus Christus.“ So kann Gorissen seinen mutigen, bisweilen wütenden Zwischenruf, ein Stück „Welt-Anschauung“ im eigentlichen Sinn des Wortes, mit dem vertrauensvollen Appell beenden: „Seien wir optimistisch, wir sind im Werden. Welche Türen sich auch schließen, der Himmel steht uns offen.“

Burckhardt Gorissen: Gesellschaft ohne christliche Identität – Die Orientierung fehlt. Verlag Media Maria, Illertissen 2020, 176 Seiten,

ISBN 978-3-9479312-3-1, EUR 16,95

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.