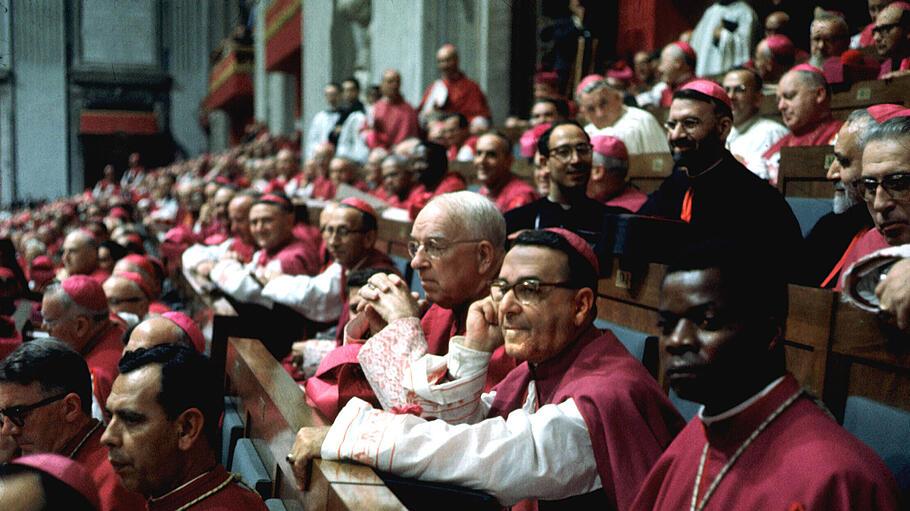

Das Zweite Vatikanum begann als 21. Ökumenisches Konzil am 11. Oktober 1962, genau vor 60 Jahren. Es fand seinen feierlichen Abschluss am 8. Dezember 1965. Inzwischen sind die Päpste, die daran teilgenommen haben, heiliggesprochen. Doch kann diese Tatsache nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich am Umgang mit dem Konzil die Geister scheiden. Die einen verbinden damit große Veränderungen, Neuerungen und sogar einen Neustart, der die Kirche in die Moderne führen sollte zu einer neuen Blüte, während für die anderen das Konzil und dessen Umsetzung als Sinnbild für Verfall, Bruch und den Niedergang der Kirche stehen.

Die Fakten

Die Deutungen gehen weit auseinander und oft liegen gar die Nerven blank, so dass eine sachliche Diskussion schwer möglich ist. Daher ist ein Blick auf einige Fakten hilfreich, auch wenn diese vor allem die Situation der Kirche in Deutschland widerspiegeln; schließlich präsentieren sich kirchliche Vertreter in Deutschland besonders gern als Vorläufer für Erneuerung und Veränderung.

Im Jahr 1962, also zu Beginn des Konzils, gab es in Deutschland 557 Priesterweihen, 2021 waren es nur noch 62. Ähnlich verhält es sich in vielen westlichen Ländern.

Zu Beginn des Konzils waren mehr als 26000 Priester mit einem niedrigen Durchschnittsalter in Deutschland aktiv, im Jahr 2021 waren es 12280 mit einem hohen Durchschnittsalter. Die in diesen Zahlen deutlich werdende Entwicklung ist aber nicht nur ein Zeichen für den Priestermangel; sie ist vielmehr Ausdruck eines Schwundes von Glauben und Gläubigen, der in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat. In der Durchschnittspfarrei findet sich heute kaum mehr als eine praktizierende Familie. Obwohl die Bevölkerung in Deutschland von 57 Millionen im Jahr 1962 auf 83 Millionen im Jahr 2019 angewachsen ist, so ist die Zahl der Katholiken von 26,5 Millionen auf 21,6 Millionen im Jahr 2021 gesunken, bei den protestantischen Gemeinschaften ist dieser Schrumpfungsprozess noch stärker.

Glaubenspraxis zusammengebrochen

Im Hinblick auf die Glaubenspraxis ist jedoch der größte Einbruch zu verzeichnen. Kamen zu Beginn des Konzils noch jeden Sonntag gut elf Millionen Katholiken zum Sonntagsgottesdienst, wobei der Gottesdienst in lateinischer Sprache gehalten und in eine Richtung mit dem Volk gefeiert wurde, so sind es im Jahr 2021 deutlich weniger als eine Million. Die Beichtpraxis ist fast gänzlich zusammengebrochen und die Zahl der Eheschließungen auf knapp 20000 geschrumpft.

Diese Zahlen sind ernüchternd, hatte man sich doch das Gegenteil erhofft. Erst vor wenigen Wochen fand in Rom ein Abschlusstreffen junger Menschen statt, die an einer katechetischen Weiterbildung teilgenommen hatten. Eine 22-jährige Studentin aus Australien berichtete voller Freude über diese geistig-kulturelle Erfahrung. Doch nach kurzer Zeit wechselte sie das Thema und kam auf das Zweite Vatikanische Konzil zu sprechen.

Radikale Positionen

Sie stellte fest, dass seit dem Konzil auf ihrem Kontinent die Praxis der Sakramente, die Zahl der Berufungen für das Priester- und Ordensleben, die Zahl der katholischen Schulen und vieles mehr geradezu zusammengebrochen sei. Sie habe den Eindruck, dass dieses Konzil ziemlich danebengegangen sei. Zudem, so stellte die Australierin mit einem Blick auf Deutschland fest, zeige sich dies besonders am Beispiel der deutschen Kirche, die durch den Synodalen Weg radikale Positionen forciere, die damit auch das Konzil worauf man sich ständig berufe noch zusätzlich in Misskredit bringe.

Ganz so einfach verhält es sich nicht, aber gerade bei praktizierenden Gläubigen ist der Eindruck ist entstanden, dass die angestrebte Erneuerung fehlgeschlagen ist. Auf Fakten hinzuweisen ist dabei kein Zeichen für Pessimismus, sondern steht vielmehr für einen gesunden Realismus, der es erst ermöglicht, die richtigen Antworten zu finden. Wo dies unterbleibt und man sich in die Wagenburg des "man habe nicht genug Fortschritt gewagt" einschließt, ohne kritisch die Entwicklungen zu hinterfragen, da verweigert man sich der Realität.

Das Konzil fiel nicht vom Himmel

Nun aber zurück zum Konzil. Das Zweite Vatikanische Konzil ist nicht vom Himmel gefallen, sondern hat eine Vorgeschichte, die zu kennen hilfreich ist. Papst Pius IX. hatte 1867 das Erste Vatikanische Konzil einberufen, das sich von 1869 bis 1870 im Vatikan versammelte. Zwei wichtige Dokumente wurden verabschiedet, dann musste das Konzil aufgrund des Deutsch-Französischen Krieges auf unbestimmte Zeit unterbrochen werden. Die unsicheren politischen Verhältnisse erlaubten es nicht, das Konzil fortzusetzen.

Dennoch gab es diesbezügliche Bestrebungen. So hatte zum Beispiel Papst Pius XI. in der Enzyklika "Ubi arcano Dei consilio" bereits 1922 die Einberufung und Fortsetzung des ökumenischen Konzils angekündigt, was sich aber nicht umsetzen ließ. Auch Papst Pius XII. hatte viele Schritte in diese Richtung unternommen und sogar verschiedene Vorbereitungs-Kommissionen eingesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war dies nicht umzusetzen. Im Vorkonklave 1958, nach dem dann Angelo Giuseppe Roncalli als Johannes XXIII. gewählt wurde, sprachen die Kardinäle offen von einem Konzil, zumal die an der Kurie tätigen Kardinäle mit diesem Vorhaben vertraut waren.

Keine Überraschung

Papst Johannes XXIII. wurde am 28. Oktober 1958 zum Papst gewählt und bereits wenige Monate später am 25. Januar 1959 kündigte er die Einberufung des Konzils an. Bis heute hält sich hartnäckig die Erzählung, dass dies für alle überraschend kam und als Zeichen des Heiligen Geistes zu werten sei. Überraschend war sicher, dass der neu gewählte Papst dies wenige Monate nach seiner Wahl in Angriff nahm, nicht aber die Tatsache, dass es ein Konzil geben würde. Auch diesbezüglich wäre eine Entmythologisierung nötig, denn das Zweite Vatikanische Konzil ist ein Konzil wie jedes andere insgesamt gab es 21. Ökumenische Konzilien, jedoch mit einigen Unterschieden.

Ein solcher Unterschied besteht darin, dass dieses Konzil als "Pastoralkonzil" bezeichnet wird. In der Kirchengeschichte wurden Konzilien in der Regel mit dem Ziel einberufen, den Glauben zu schützen und dogmatische Klärungen herbeizuführen. Zu allen Zeiten wurde nämlich um das rechte Verstehen des Glaubens gerungen, der nicht verfälscht werden darf. Davor warnt bereits der Apostel Paulus im Brief an die Galater, wenn er schreibt: "...auch wenn wir selbst oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündeten als das, das wir verkündet haben er sei verflucht" (Gal 1,8). Die Gläubigen haben ein Recht darauf, von den Hirten über die Wahrheit des Glaubens unterrichtet zu werden, zumal die Lehre nicht eine bloße Theorie ist. Vielmehr hat sich Jesus Christus als die Wahrheit geoffenbart, so dass der Gläubige zum Christen wird, wenn er Christus und damit die von ihm geoffenbarte Wahrheit annimmt.

Beginn in Nizäa

Das Erste Konzil von Nizäa 325 hatte bereits wertvolle Klärungen und notwendige Abgrenzungen zu den Häretikern der damaligen Zeit gemacht. Gleiches gilt für die folgenden Konzilien. Der Brief an die Galater (1,8) diente als Grundorientierung, so dass die Konzilien in den Canones verbindliche Glaubensnormen festlegten. Dies zeigte sich eindrucksvoll im Konzil von Trient (1545 1563) wie auch beim Ersten Vatikanischen Konzil (1869 1870). Alle Konzilien wurden also einberufen, um strittige Fragen zu klären und den Gläubigen Klarheit zu geben, damit sie den Weg zu Jesus Christus finden.

Papst Johannes XXIII. wollte nach den Umwälzungen, die der Zweite Weltkrieg und der technische Fortschritt mit sich gebracht hatten, einen Beitrag zur Erneuerung der Kirche leisten, was er als Aggiornamento bezeichnete ein Konzept, das von vielen missverstanden wurde und wird. Diese Wortneuschöpfung wurde vom Papst nicht näher definiert. Es wurde dennoch sogleich zu einem Schlagwort, das jede Gruppe für sich beanspruchte, womit sich teilweise sehr gegensätzliche Positionen verbinden.

Glauben neu erklären

Und doch hatte Papst Johannes XXIII. eine gewisse Klärung gegeben, als er in der Eröffnungsansprache des Zweiten Vatikanischen Konzils, am 11. Oktober 1962, sagte: "Die Hauptaufgabe des Konzils liegt darin, das heilige Überlieferungsgut (depositum) der christlichen Lehre mit wirksameren Methoden zu bewahren und zu erklären." Es ging dem Papst darum, wirksamere Methoden für die Verkündigung des Evangeliums zu finden, keineswegs aber um eine Änderung der kirchlichen Lehre.

Das Gesagte kann anhand von zwei Texten des Konzils verdeutlicht werden, an denen sich bis heute lebhafte Diskussionen entzünden. Die Konstitution über die Heilige Liturgie mit dem lateinischen Namen "Sacrosanctum Concilium" spricht über die Erneuerung der Liturgie, wobei die tätige Teilnahme (participatio actuosa) als Prinzip für die Reform benannt wird. Es ging den Konzilsvätern um eine innere Teilnahme am Geheimnis der Erlösung, das in der heiligen Eucharistie gefeiert wird. Nirgends steht in den Texten des Konzils, dass es notwendig sei, zum "Volk hin" zu zelebrieren, also die gemeinsame Zelebrationsrichtung zu verändern, die Ausdruck der kosmischen Dimension der Liturgie ist. Vielmehr wurde eine bewusstere Teilnahme an der Feier der heiligen Geheimnisse angeregt, von denen alle Gnaden ausgehen. Auch sollte keineswegs Latein als universale Kultsprache abgeschafft werden. Mit Nachdruck wurde darauf hingewiesen, dass der Gebrauch der lateinischen Sprache erhalten bleibt (vgl. SC 36 1) und "die Christgläubigen die ihnen zukommenden Teile des Mess-Ordinariums auch lateinisch miteinander sprechen oder singen können" (SC 54).

Schrift und Tradition

Die Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung mit dem lateinischen Namen "Dei Verbum" stellt die Bedeutung derselben als Bezugs- und Orientierungspunkt für jeden Christen in den Mittelpunkt. Weder die Lebensumstände, noch der

Zeitgeist oder die neuesten Erkenntnisse der Humanwissenschaften die gewöhnlich schon wieder alt sind, wenn sie als neu präsentiert werden sind der Dreh- und Angelpunkt für einen Christen, sondern die Offenbarung. Sie kommt zu uns durch Überlieferung und Schrift, die der Kirche als heiliger Schatz überlassen sind (vgl. DV 10). Beiden kommt eine besondere Bedeutung zu, sie dürfen nicht auseinandergerissen oder vernachlässigt werden.

Genau das ist aber durch eine historisierende Lektüre der Schrift in den Jahren nach dem Konzil erfolgt, wodurch der Sinn der lebendigen Offenbarung nicht mehr erfasst werden konnte. Dagegen heißt es in der Konstitution, dass die Heilige Schrift in dem Geist gelesen und ausgelegt werden muss, in dem sie geschrieben wurde, und dies erfordert, auf den Inhalt und die Einheit der ganzen Schrift zu achten, die Berücksichtigung der lebendigen Überlieferung und die Analogie des Glaubens (vgl. DV 12).

Zwei unterschiedliche Interpretationen

Schon diese beiden Beispiele verdeutlichen, was Erneuerung ist und wie ein Aggiornamento verstanden werden könnte. Die Schwäche der konziliaren Texte besteht jedoch darin, dass deren Umfang den Rahmen aller vorherigen Konzilien sprengte, es manchmal an Präzision fehlte und es bis heute keine Klärung darüber gibt, welche lehramtliche Bedeutung den unterschiedlichen Kategorien der vom Konzil verabschiedeten Texte zukommt. So ist unklar, was der lehramtliche Unterschied zwischen einer Dogmatischen Konstitutionen, einer Konstitution, einem Dekret und einer Deklaration ist. Diese Unklarheiten wurden in den folgenden Jahren von nicht wenigen als Vorwand dafür genutzt, viele Glaubensinhalte infrage zu stellen und Aggiornamento als Anpassung an den Zeitgeist zu deuten.

Hermeneutik des Bruchs

Papst Benedikt XVI., der nicht nur am Konzil teilgenommen hatte, sondern geradezu zum Anwalt für ein richtiges Verständnis desselben geworden ist, hat auf diese Schwierigkeit wiederholt hingewiesen. Mit Blick auf das Konzil schrieb er im Vorwort zu seinen Gesammelten Schriften: "Die Konzilsväter konnten und wollten nicht eine neue, eine andere Kirche schaffen. Dafür hatten sie weder Vollmacht noch Auftrag." In seinen tiefgehenden Analysen die neu zu entdecken ein lohnendes Desiderat wäre, gerade auch im Hinblick auf den sogenannten Synodalen Weg spricht er von zwei unterschiedlichen Hermeneutiken, also Interpretationen.

Die eine nennt er "Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruchs". Diese Interpretation erfreut sich des Wohlwollens der Massenmedien und eines Teils der "modernen" Theologie. Sie postuliert eine Spaltung in eine vor- und in eine nachkonziliare Kirche, so als ob die "neue" Kirche eine gänzlich andere sei. Vertreter dieser Richtung riskieren den Bruch mit der lebendigen Tradition. Auf der anderen Seite steht eine Hermeneutik der Reform in Kontinuität mit dem einen Subjekt Kirche. Sie wächst in der Zeit und entwickelt sich weiter, bleibt aber immer dieselbe. Erneuerung ist nur dann möglich, wenn das, was erneuert wird, nicht zerstört wird.

Wegweiser für das Konzil

Joseph Ratzinger/Benedikt XVI., der für Kardinal Josef Frings einen wegweisenden Vortrag in der Vorbereitung auf das Konzil verfasste, wurde von Johannes XXIII. dafür gelobt. Der Papst bescheinigte ihm, besser als er selbst verstanden zu haben, worum es in dem Konzil geht. Leider wird ein Prophet in seiner eigenen Heimat selten anerkannt. Wenn dem nicht so wäre, stünde es zweifellos besser um das Erbe des Konzils und um die Kirche in Deutschland.

Der Autor lehrt Bioethik und dogmatische Theologie in Rom.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.