Wenn sich am heutigen Sonntag das CDU-Präsidium um Kanzler Merz trifft, um über die kommenden Landtagswahlen im Osten und den Umgang mit der dort dominanten AfD zu beraten, dann war die Vorbereitung zweifellos eine besondere. Hinter den Protagonisten liegt nämlich bereits eine Woche hitzigster Diskussionen. Am Mittwoch machten mit den ehemaligen Unions-Generalsekretären Peter Tauber (CDU) und Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) erstmals ehemalige Parteigranden mit Kritik an der bisherigen Brandmauer-Strategie Schlagzeilen. Im Anschluss kochte die Debatte um eine Äußerung des Kanzlers vom Dienstag hoch. Auf einem Ortstermin hatte Friedrich Merz in Potsdam auf eine Reporterfrage zur AfD und zu Versäumnissen in der Migrationspolitik gesagt: „Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.“ Die Welle der Empörung war absehbar, exemplarisch die Reaktion von Katrin Göring-Eckardt: „Hier geht es darum, Menschen zu einem Problem zu machen, nur weil sie anders aussehen.“ Für die Grünen-Politikerin lupenreiner Rassismus, andere verteidigten den Kanzler: Der spreche nur aus, was viele dächten.

Beide Themen sind natürlich auf das Engste verknüpft. Was mag Merz mit seinen Worten wohl gemeint haben? Dass zu viele dunkelhäutige Menschen die Innenstädte bevölkern? Das hätte definitiv einen rassistischen Beigeschmack. Oder ging es ihm doch eher um Dreck, Verwahrlosung, messbar zunehmende, mit der Migration geringqualifizierter Asylbewerber in Zusammenhang stehende Kriminalität? Letztlich lässt sich das Gefühl, dem Merz Ausdruck verlieh, wohl seinerseits wieder mit einem Zitat Katrin Göring-Eckardts aus dem November 2015 umschreiben: „Unser Land wird sich verändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freu mich drauf“, bekannte die damalige Grünen-Fraktionsvorsitzende.

Das Land hat sich geändert. Aber wie damals freuen sich auch heute viele Bürger nicht darüber, dass Deutschland sichtbar „bunter“ geworden ist, wie Göring-Eckardt es damals auf einem Grünenparteitag formulierte. Hinter der Angst, zunächst einfach eine Emotion, die als solche genauso legitim sein muss wie die Freude der Grünen-Politikerin, steckt die intuitive Einsicht, dass das Zusammenleben mit kulturell anders geprägten Menschen eben Reibung bedeutet, gegebenenfalls auch eine eigene Anpassungsleistung erfordert. Die Gepflogenheiten des Zusammenlebens aber nicht neu aushandeln zu wollen, weil man mit den bisherigen, eigenen, eigentlich ganz zufrieden ist, ist kein Rassismus. Dabei geht es also noch gar nicht um Extrembeispiele wie zunehmende Messergewalt, Kalifatsdemos oder völlig vermüllte Stadtviertel in Duisburg. Es fängt zum Beispiel schon damit an, ob in den Elternhäusern vermittelt wird, dass Respekt vor Lehrerinnen wichtig ist, und die Konsequenzen für den Schulunterricht aller Kinder, wenn die Einstellungen dabei zunehmend auseinandergehen.

Friedrich Merz forderte schon vor 25 Jahren die „deutsche Leitkultur“

Es ist dieses Gefühl der Bedrohung der eigenen, für selbstverständlich gehaltenen Lebensweise, von dem nicht nur die AfD, sondern der Rechtspopulismus in ganz Europa politisch lebt und dabei stetig wächst. Und es ist dasselbe Gefühl, das auch die Union seit Jahrzehnten – mal verschämt, zwischendurch auch mal gar nicht, dann aber doch wieder deutlich – bewirtschaftet. Es war schließlich Friedrich Merz selbst, der als Reaktion auf die migrationsbedingte Verunsicherung der Mehrheitsgesellschaft schon vor 25 Jahren die Anpassung der Zuwanderer an eine „gewachsene freiheitliche deutsche Leitkultur“ forderte. Wenig überraschend, dass die Union auch auf der Suche nach politischen Rezepten in den letzten Jahren immer wieder zur neuen Konkurrenz von rechts herüberschielte. So forderte etwa der heutige Kanzleramtsminister Thorsten Frei schon 2023, das Grundrecht auf Asyl als Individualrecht abzuschaffen – eine klassische AfD-Forderung. Es liegt also auf der Hand (und zeigte sich zuletzt bei der gemeinsamen Abstimmung von Union und AfD kurz vor der Bundestagswahl), dass beide Parteien bei einem der bestimmenden Themen der vergangenen Jahrzehnte signifikante Gemeinsamkeiten haben. Dass diese nicht in eine entsprechende Politik münden, verdankt sich bekanntlich der „Brandmauer“.

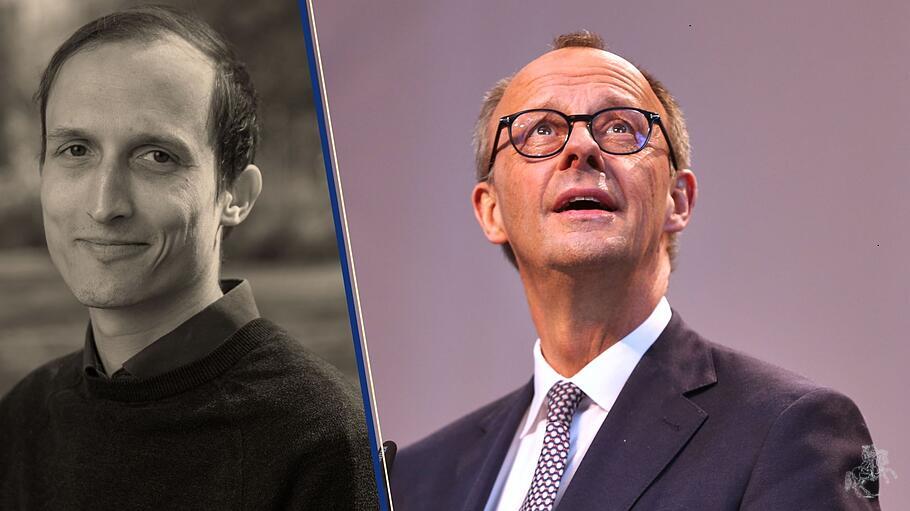

Und damit zurück zu Peter Tauber. Dass ausgerechnet er, Merkels treuer Parteigeneral, sich mit der Einsicht hervortat, dass es angesichts stetig steigender AfD-Umfrageergebnisse so wie bisher wohl nicht weitergehen könne, und man sich erlauben müsse, Beschlüsse zu fassen, denen auch die AfD zustimme, hat nicht wenige überrascht. Aber Tauber meint es offensichtlich ernst und ließ sich am Tag nach seiner Wortmeldung im Podcast des Bild-Journalisten Paul Ronzheimer in die Mangel nehmen. Der las ihm genüsslich seine früheren Aussagen zur AfD vor: „Die AfD will unsere Gesellschaft spalten und Deutschland abschotten, sie wendet sich gegen die Religionsfreiheit, gegen die Pressefreiheit, gegen die Meinungsfreiheit. Und weiter: Die AfD ist antichristlich. Für die CDU gilt: Das C setzt uns eine glasklare Grenze nach rechts. Wer die Nato, die europäische Einigung, den Euro ablehnt, der ist hier falsch. Aus unserer Sicht ist die AfD eine Anti-Deutschland-Partei, weil sie die Werte mit Füßen tritt, die unser Land groß und erfolgreich gemacht haben. Und: Das ist nicht Fleisch von unserem Fleische, es ist etwas Eigenes, etwas Reaktionäres, die Haltung der AfD ist ausgrenzend“, und fragte ganz folgerichtig: „Wenn man auf der einen Seite sagt, die AfD ist das, was Sie sagen, und es kommt ja in einer Zeit, wo der Verfassungsschutz ein klares Urteil über die AfD gefällt hat, warum sagen Sie gerade jetzt, wir brauchen diesen anderen Umgang? Der Verfassungsschutz sagt: ist rechtsradikal, und zwar bundesweit.“

Dem Narrativ der durchwegs rechtsextremen AfD glauben Union und SPD wohl selbst nicht

Tauber, der stets nur wechselnde Varianten von „was wir jetzt machen, funktioniert nicht, die AfD wird immer stärker“ intonierte, gelang keine überzeugende Antwort. Ronzheimer hat ja recht: Hält man die AfD für tatsächlich durchwegs rechtsextrem, dann sollte man sie am besten verbieten, und das umso dringender, je stärker sie wird. Vor dem entsprechenden Verfahren aber ziert sich die CDU (und auch relevante Teile der SPD), was den Verdacht nährt, dass die führenden Köpfe den ganzen, in den letzten Jahren unter einem CDU-Verfassungsschutzpräsidenten Haldenwang aufgebauten, teils peinlich konstruierten Popanz dann doch selbst nicht ganz so ernst nehmen. Offenbar steht 1933, der bisherigen Rhetorik großer Teile der zu ebendiesem Zwecke selbsterklärten „demokratischen Mitte“ zum Trotze, eben doch nicht kurz bevor. Stattdessen scheint die Alternativhypothese, nach der die AfD, den ein oder anderen tatsächlich braunen Ausrutscher mit eingepreist, am Ende ein ganz normaler Vertreter des europaweit an die Macht drängenden Rechtspopulismus sei, unausgesprochen im Aufwind. Der Grund ist sehr wahrscheinlich rein machttaktischer Natur: Nachdem die Ausgrenzungsstrategie nicht funktioniert hat, wird in der Union eben langsam aber sicher die Stabilisierung des eigenen Machtzugriffs per Erweiterung der Koalitionsoptionen ins Auge gefasst.

Was bedeutet das alles für die nahe Zukunft? Merz wird seine Position – nach dem so kurzen wie schmerzhaften Rechtsschlenker im Januar 2025 lautet diese nun hochheilig „keine Zusammenarbeit, keine Duldung, gar nichts“ – nicht aus einer laufenden, ihm doch so teuren Vernunftehe mit der SPD heraus verändern können. Dass er selbst immer wieder zu Formulierungen greift, die in AfD-Ohren vollste Zustimmung finden könnten, spielt dabei keine Rolle: quod licet Iovi, non licet bovi. Aber werden die Ost-Landesverbände ihm bei seiner Abgrenzungslinie im kommenden Jahr folgen? In Sachsen-Anhalt, wo 2026 gewählt wird, stand die AfD zuletzt bei 40 Prozent, eine Regierung gegen sie wäre für die Union vielleicht der letzte Schritt in die eigene Irrelevanz. Die Spannung, wie es weitergehen kann, wächst.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.