Als 1710 Leibnizens „Theodizee“ erschien, war die Welt aus europäischer Sicht noch in Ordnung. Die kleine Eiszeit war überstanden, der Dreißigjährige Krieg schon lange vorbei, die großen Nationen Europas hatten begonnen, den Rest der Welt unter sich aufzuteilen und profitierten schamlos von der Ausbeutung ganzer Völker. Die gigantischen ethischen Probleme, die wir heute in diesem Kontext erblicken (etwa die Sklaverei), wurden im Elfenbeinturm gelöst. Die Wissenschaft begann sich zu entwickeln, Bildung wurde zum allgemeinen Gut, der Fortschritt schien unausweichlich. Die Theodizee war die für diese Stimmung passende Welterklärungstheorie und blieb es 45 Jahre lang – bis zum Erdbeben von Lissabon.

Leibniz, Kant und die Katastrophe von Lissabon

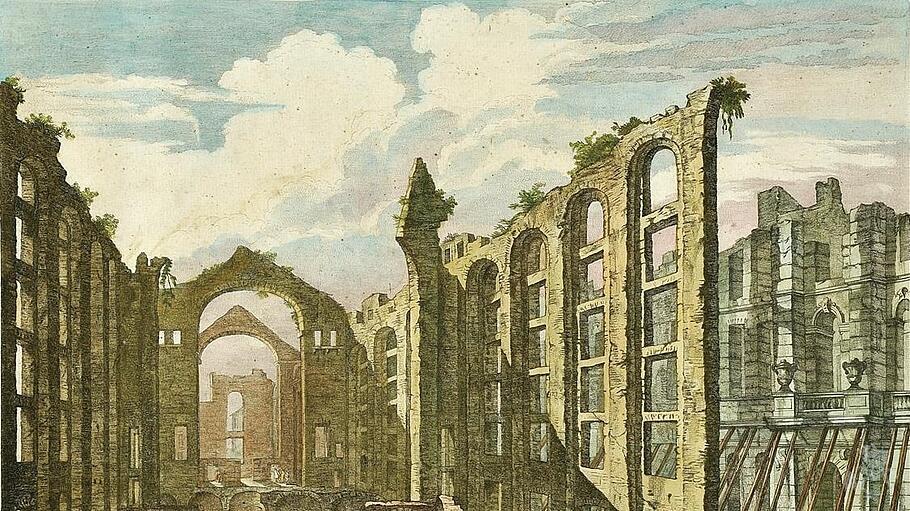

Vor 270 Jahren, am 1. November 1755, bebte in der portugiesischen Hauptstadt die Erde. Eine kulturelle Erschütterung für den ganzen europäischen Kontinent.