In der griechischen Antike und weiten Teilen der römischen Antike waren Brandbestattungen die vorherrschende Beisetzungsmethode. Die Verstorbenen wurden eingeäschert und die Asche vor den Toren der Stadt begraben. Körperbestattungen waren die absolute Ausnahme. Deswegen sind nur wenige Sarkophage aus den Jahrhunderten vor der Geburt Jesu bekannt. Prominente Beispiele sind der Sarkophag des römischen Adligen Scipio Barbatus (circa 270/280 vor Christus) im Museo Pio Clementino und der sogenannte Alexander-Sarkophag (circa 325 vor Christus) im Archäologischen Museum in Istanbul.

Sarkophage: Zeugnisse der Hoffnung auf das ewige Leben

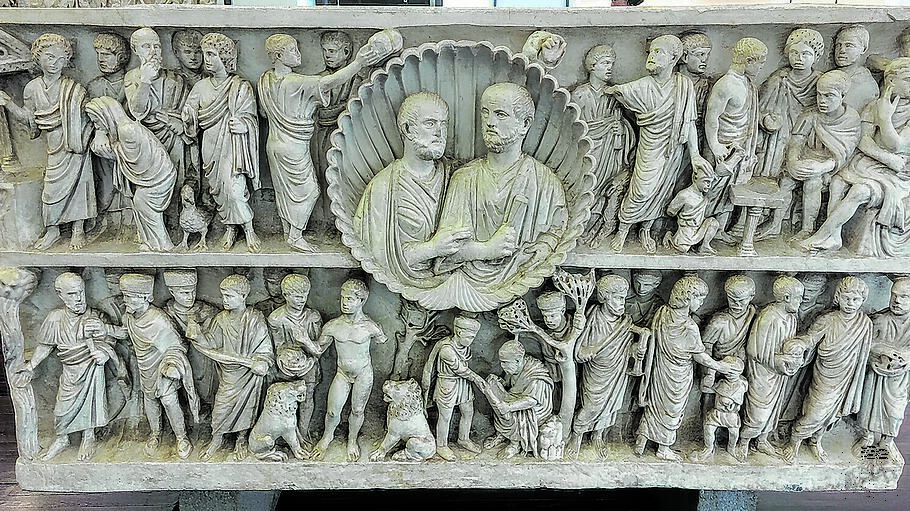

Christliche Bestattungskultur: Sarkophage ermöglichten die Ganzkörperbestattung. Sie kamen erst nach der Konstantinischen Wende in Mode. Um 400 kam die Produktion zum Erliegen.