Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober: Kaum einem Nationalfeiertag dürfte in den Ländern der Welt eine ähnlich gedämpfte Aufmerksamkeit zuteilwerden. Der Anlass zum Feiern ist, vielleicht typisch deutsch, eher akademisch-abstrakt. Erinnert wird an einen Rechtsakt der Legislative zur Wiedervereinigung, während das eigentliche, das emotionale Ereignis, nämlich der historische Mauerfall als deutscher Sturm auf die Bastille, der informellen Erinnerung überlassen bleibt. Es gibt also gleichsam einen arbeitsfreien Feiertag der Köpfe am 3. Oktober – und einen arbeitspflichtigen Feiertag der Herzen am 9. November. Dazu fühlen einige Ältere noch den Feiertags-Phantomschmerz des 17. Juni, der lange als nationaler Gedenktag die Erinnerung an den blutig niedergeschlagenen Volksaufstand in der DDR wachhielt.

Die Deutsche Bischofskonferenz veröffentlicht zum 3. Oktober eine gemeinsame Feiertagserklärung von Bischof Dr. Georg Bätzing als ihrem Vorsitzenden und der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs. Wörtlich formulieren die beiden Repräsentanten ihrer Kirchen feierlich: „Daher ist es gut, wenn wir uns als Volk gemeinsam an die Zeit der Trennung, an die Wiedervereinigung und auch an die dabei gemachten Fehler erinnern. In der Bibel heißt es: ‚Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat.‘ (Dtn 8,2).“

Ein Volk für den Kopf?

So schwer sich die katholische Kirche völlig zu Recht mit dem Volksbegriff tut, wenn es nicht um das biblische Volk Gottes geht, so unauffällig-leicht ploppt das „Volk“ in der aktuellen bischöflichen Erklärung auf. Vor eineinhalb Jahren formulierten die katholischen Bischöfe in ihrer Verlautbarung zur Unvereinbarkeit von völkischem Nationalismus und Christentum dagegen weit sperriger und problembewusster: „Die Konzentration auf das kulturell homogen gedachte eigene Volk geht notwendig einher mit einer Verengung des Solidaritätsprinzips, das in der katholischen Soziallehre zentrale Bedeutung hat und eine Leitidee der deutschen Verfassung darstellt.“ Danach empfiehlt es sich, das eigene Volk nicht allzu kulturell homogen zu denken, sondern eher als „Staat und Gesellschaft in Deutschland“, quasi als Volk für den Kopf.

Unglücklicherweise grätscht jetzt in die frommen, ökumenischen Feiertagsgedanken von evangelischer Seite ein Ereignis hinein, das kaum ohne Folgen bleiben dürfte. 35 Jahre nach der Deutschen Einheit stellt eine Arbeitsgruppe Empfehlungen zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte in den evangelischen Kirchen vor. In Schwerin diskutierten dazu Markus Meckel, evangelischer Dissident und letzter DDR-Außenminister, mit Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt und weiteren „Expert:innen“, wie es gendergerecht auf der Website der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland heißt. Kurz zusammengefasst steht der Vorwurf im Raum, dass weder die zwiespältige Geschichte der Kirche in der Diktatur mit Stasi und Repressionen wirklich aufgearbeitet wurde, noch dass die schuldhaften Verstrickungen auf bundesrepublikanischer Seite umfassend thematisiert wurden. In einer Erklärung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe heißt es: „Dieses besondere Merkmal der Kirchen (als Erbin der gemeinsamen Geschichte) wurde nach 1991 kaum wahrgenommen und wenig sichtbar und fruchtbar gemacht. Häufig herrschte hier das sonst ebenfalls in der Gesellschaft übliche, von Dominanz und wenig Verständnis geprägte West-Ost-Gefälle. Dazu trug auch der Vorwurf der Kooperation mit dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) bei.“ Einheit sieht anders aus – und es scheint, dass sich die evangelische Kirche in diesem Jahr zum 3. Oktober ein ansehnliches Aufgabenpäckchen „Einheit“ geschnürt hat.

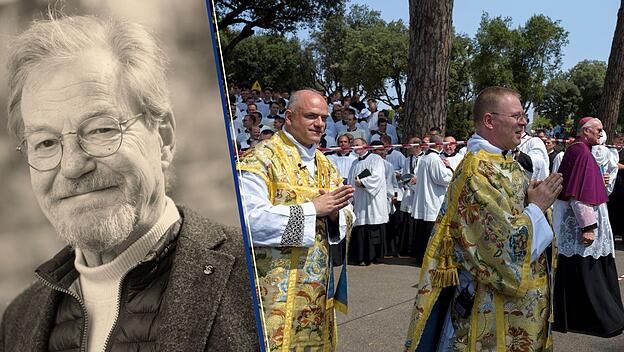

Die katholische Kirche dagegen könnte gut beraten sein, die Gedanken zum „Volk“ kontinuierlich nachzuschärfen und legitime Gefühle der Menschen zum Thema Einheit, Heimat und Identität ernst zu nehmen. Vielleicht könnte sogar für eine neu zu denkende Bürgergesellschaft ein Begriff wieder Aktualität gewinnen, der eigentlich schon in der Mottenkiste der Geschichte gelandet zu sein schien: das Vaterland, scheinbar nur noch durch die Nationalhymne poetisch-musikalisch konserviert. Das Vaterland als sorgende, aber auch fordernde Gemeinsamkeit: Auch migrantischen Milieus müsste dieser so offene wie vielsagende Begriff eine einladende Anmutung und wärmende Emotion vermitteln. Wer sich hierzulande möglicherweise an dem paternalistischen Vater-Bezug stört: Das „Mutterland“ wartet gleichfalls wieder auf eine neue Betrachtung, die für Christen auch eine religiöse sein darf. In der „Patrona Bavariae“ Bayerns fand und findet das „Mutterland“ eine strahlkräftige Personifizierung, die Heimatliebe und Identität, Volk und Land, Brauchtum und Universalität bis heute auf einzigartige Weise verbindet.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.