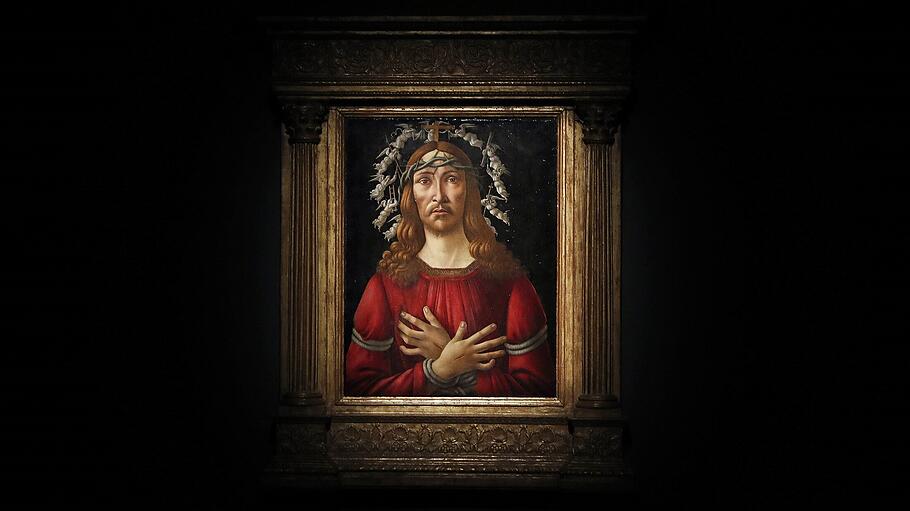

Einen Verkaufspreis von 45,4 Millionen Dollar erzielte im New Yorker Auktionshaus Sotheby's unlängst das Gemälde "Christus als Schmerzensmann mit Engelsnimbus" von Sandro Botticelli (1445-1510) ein bislang eher wenig beachtetes Spätwerk des florentinischen Renaissancekünstlers, der seinen Nachruhm wohl in erster Linie seiner "Geburt der Venus" verdankt. Die Darstellung Jesu Christi als "Schmerzensmann", also mit eindrücklich ins Bild gesetzten Wundmalen und oft zudem umgeben von Folterinstrumenten, war besonders im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit ein häufiger Bildtypus: Ausdruck einer Passionsfrömmigkeit, wie sie sich etwa auch in Paul Gerhardts Choral "O Haupt voll Blut und Wunden" ausspricht.

„In der Betrachtung des Antlitzes Christi

wird die Essenz des christlichen Glaubens konkret erfahrbar“

Der hohe Preis, der bei der Kunstauktion für Botticellis Version dieses Motivs gezahlt wurde, könnte Anlass geben, die konventionelle Weisheit der modernen Pastoraltheologie in Zweifel zu ziehen, der zufolge die Verehrung des leidenden Christus, wie so viele traditionelle Andachtsformen, nicht mehr "zeitgemäß" sei, weil sie den Menschen von heute nicht in seiner Lebenswirklichkeit "abholt".

Verglichen mit der Drastik mancher anderer "Schmerzensmann"-Gemälde aus dem 15. und frühen 16. Jahrhundert mutet Botticellis Darstellung des leidenden Christus allerdings eher dezent an. Die Wundmale an den Händen und die Verwundungen durch die Dornenkrone wirken mehr stilisiert als realistisch; eine Engelschar, die wie ein Heiligenschein um das Haupt Christi gruppiert ist, präsentiert die Passionswerkzeuge Kreuz, Nägel, Zange, Lanze, Geißelsäule. Das Auffälligste an dem Bild ist jedoch der eindringliche Blick, mit dem Christus den Betrachter fixiert.

Schönheit, die der Glaube hervorgebracht hat

Bilder mit christlichen Motiven erzielen immer wieder spektakuläre Preise auf dem Kunstmarkt. So wurde eine Darstellung des Kindermords zu Betlehem von Peter Paul Rubens 2002 in London für 76,7Millionen Dollar versteigert; keine offiziellen Angaben gibt es darüber, zu welchem Preis im Juli 2011 die "Darmstädter Madonna" Hans Holbeins d.J. den Besitzer wechselte, Schätzungen gehen aber von 50 bis 70Millionen Dollar aus. Weit in den Schatten gestellt werden diese Zahlen indes von dem Betrag, den ein unbekannter, dem Vernehmen nach aus dem Umfeld des saudischen Königshauses stammender Bieter im Jahr 2017 für das Leonardo da Vinci zugeschriebene Christusporträt "Salvator mundi" bezahlte: Mit einem Kaufpreis von 450Millionen Dollar ist dieses Gemälde nach Auskunft von Sotheby s das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk.

Das ungebrochene, ja anscheinend sogar wachsende Interesse, das christlicher Sakralmalerei auf dem internationalen Kunstmarkt entgegengebracht wird, wirft gerade in einer Zeit, in der christliche Glaubensinhalte immer weniger gesellschaftliche Relevanz und Akzeptanz zu genießen scheinen, die Frage nach dem Evangelisierungspotenzial solcher Kunst auf. Im Jahr 2002 äußerte der damalige Kardinal Ratzinger in einer Ansprache bei einem Kongress der Gemeinschaft "Comunione e Liberazione" in Rimini die Überzeugung, "die wahre Apologie des Christlichen, sein überzeugender Wahrheitsbeweis allem Negativen entgegen" sei zum einen in den Heiligen zu finden und zum anderen in der "Schönheit, die der Glaube hervorgebracht hat". Nicht nur legt der christliche Künstler in seinem Werk ein Zeugnis für den Glauben ab, der ihn zu diesem Werk inspiriert hat; die Schönheit des Kunstwerks sei es ein Werk der bildenden Kunst, der Musik oder der Dichtung teilt dem Rezipienten die Wahrheit des Glaubens unmittelbarer und eindringlicher mit, als ein bloß rationales Argument es könnte.

Die Schönheit wird uns erlösen

In besonderem Maße lenken Christusdarstellungen in der bildenden Kunst das Augenmerk darauf, dass das Christentum nicht bloße Theorie, nicht nur eine Weltanschauung ist, sondern sich in einer konkreten Person verwirklicht; dass christlicher Glaube nicht in erster Linie die Zustimmung zu einer Reihe von Lehrsätzen bedeutet, sondern die lebendige Beziehung zu dieser Person: zu Jesus Christus. In der Betrachtung des Antlitzes Christi wird die Essenz des christlichen Glaubens konkret erfahrbar. In seiner Ansprache von 2002 verweist der spätere Papst Benedikt XVI. auf "das viel zitierte Wort von Dostojewski: Die Schönheit wird uns erlösen", und fügt hinzu: "Man vergisst aber meistens zu erwähnen, dass Dostojewski mit der erlösenden Schönheit Christus meint. Ihn müssen wir sehen lernen. Wenn wir ihn nicht mehr bloß durch Worte kennen, sondern vom Pfeil seiner paradoxen Schönheit getroffen sind, dann lernen wir ihn wirklich kennen und wissen von ihm nicht mehr bloß aus zweiter Hand."

In diesem Sinne könnte man die These wagen, die Kunst erfülle eine Aufgabe, der die institutionelle Kirche in unseren Tagen allzu oft nicht gerecht wird. Man könnte argumentieren, die Kirche gerate immer dann in die Krise, wenn sie es versäumt, Christus in den Mittelpunkt zu stellen; wenn sie ihren Auftrag verkennt, für die Welt - wie der Hl. John Henry Newman es formulierte - "nur ein Glas" zu sein, "durch das Christus scheint". Wenn sie zu sehr mit sich selbst, mit ihrem institutionellen Apparat beschäftigt ist, wenn sie sich als pragmatische und effiziente Organisation zu profilieren sucht und eben dadurch das Augenmerk auf die Unzulänglichkeiten, die Korruption und die Missbräuche in dieser Organisation lenken, die gerade das zu verdecken drohen, was die Kirche der Welt eigentlich zeigen sollte: das Antlitz Christi.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.