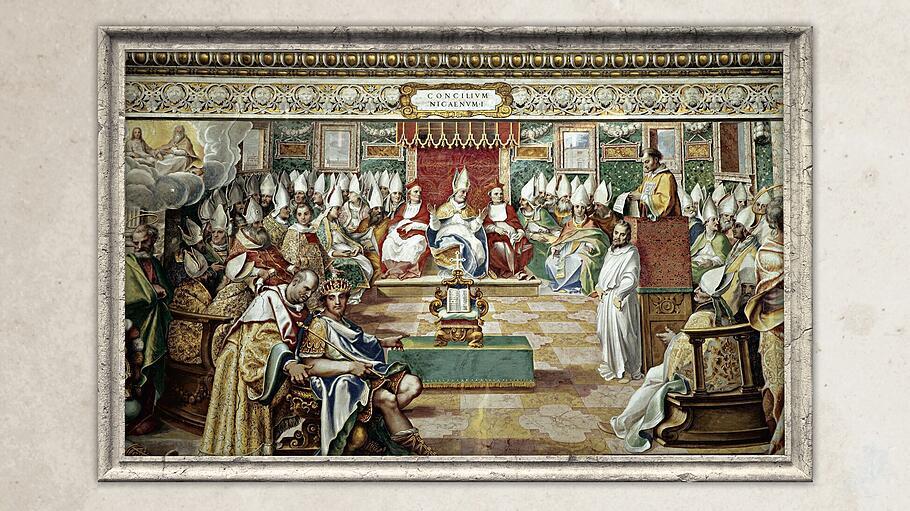

Zünden Irrlehren unter Christen besser als der überlieferte Glaube der Kirche? Bei der Tagung der Kölner Hochschule für Katholische Theologie „Glaube macht Geschichte“ anlässlich des 1700-jährigen Konzilsjubiläums von Nizäa billigte der Kirchenhistoriker Dominik Heringer am Mittwoch dem häretischen Presbyter Arius (260–327) durchaus Charme zu. Irrlehren seien nicht selten leichter glaubbar gewesen als Konzilsbeschlüsse. Die Konzilsväter von Nizäa bekannten im Jahr 325, dass Jesus der Sohn Gottes ist, denn er ist „aus dem Wesen (ousia) des Vaters […] gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens (homooúsios) mit dem Vater“.

Die Pointe des Glaubens

Von Christus hängt das Heil ab: Eine Tagung der Kölner Hochschule für Katholische Theologie beleuchtet die Geschichte des Konzils von Nizäa.