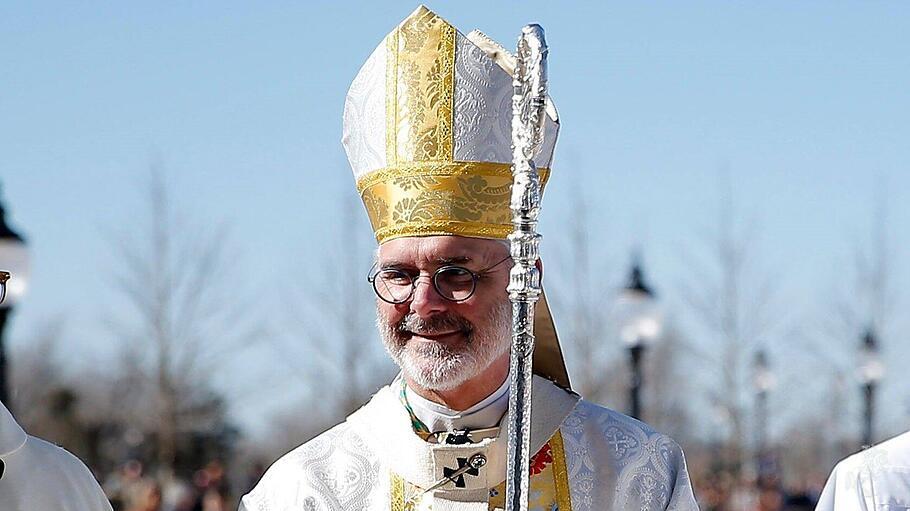

Er war kaum gewählt, schon gingen die Debatten um den neuen Vorsitzenden der katholischen US-Bischofskonferenz los: In manchen Medien war von einem „Rechtsruck“ die Rede, von einer Entscheidung für einen Trump-nahen Oberhirten, einen Kulturkämpfer gar. Je länger man sich mit Paul Coakley, dem amtierenden Erzbischof von Oklahoma, beschäftigt, desto mehr kommt man zu dem Schluss: Stimmt alles nicht. Oder zumindest ist die mediale Darstellung des 70-Jährigen sehr verzerrt.

Hat er nun einen guten Draht zu Trump (was wäre so schlimm daran) oder nicht? Ist er ein Konservativer oder ein Progressiver? Welcher Flügel der US-Bischöfe hat denn nun gewonnen? Diese Fragen, die nach der Wahl Coakleys zum Vorsitzenden die öffentliche Debatte bestimmten, offenbaren den äußerst politisierten Blick der meisten Beobachter. Dass jemand auf einem herausgehobenen Posten wie Coakley auch als Seelsorger wahrgenommen wird, vermag man kaum noch zu hoffen.

Kann Coakley verunsicherten US-Katholiken Orientierung geben?

Und zugegeben, es ist ja auch irgendwie verständlich, bedenkt man die aufgeladene Stimmung, die polarisierte gesamtgesellschaftliche Lage, die man in den USA aktuell unter Donald Trump vorfindet. Insbesondere in einer Zeit, in der die US-Regierung politische Botschaften regelmäßig mit christlicher Symbolik und Rhetorik unterfüttert, mag man es kaum jemandem verdenken, wenn er sich von der Wahl des ranghöchsten Vertreters der amerikanischen Oberhirten auch eine gewisse politische Signalwirkung erhofft. Viele Christen, auch viele Katholiken, fühlen sich angesprochen von den religiösen Bezügen, die vom Umfeld des US-Präsidenten, etwa von seinem Vize J.D. Vance, immer wieder in die Tagespolitik eingeflochten werden.

Doch längst nicht alle. Und so mögen vielleicht gerade diejenigen, die verwundert oder vielleicht sogar verunsichert sind von dem, was sie als politische Instrumentalisierung ihrer Religion wahrnehmen, auf den neuen Vorsitzenden der US-Bischöfe blicken und hoffen, er möge ihnen Orientierung geben.

Was werden sie beim Blick auf Erzbischof Coakley finden? Wenn man in guter katholischer Tradition das kirchliche Lehramt als Quelle solcher Orientierung definiert, kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass die US-Bischöfe eine sehr plausible Wahl getroffen haben. Denn Coakley, so scheint es, ließ sich in seinem Agieren als Oberhirte der Erzdiözese Oklahoma eben nicht von dem leiten, was gerade politisch opportun war, sondern folgte einem klaren geistlich-moralischen Kompass.

Klar für eine „Kultur des Lebens“

Etwa in Sachen Lebensschutz: Immer wieder rief er zu einer „Kultur des Lebens“ auf und mahnte, die Würde eines jeden Menschen, geboren oder ungeboren, zu verteidigen. Gleichzeitig geht Coakleys Verständnis von Lebensschutz über die Abtreibungsfrage hinaus: Denn auch gegen die Todesstrafe sprach er sich in der Vergangenheit aus – ein Thema, das zeigte jüngst erst eine Debatte um Äußerungen von Papst Leo XIV., zu dem in katholischen Kreisen trotz der klaren Worte im Katechismus keine einheitliche Meinung herrscht.

Auch auf anderen Gebieten folgt Coakley seiner klaren Orientierung am Lehramt und der Würde der menschlichen Person: Er lehnt die Genderideologie entschieden ab und warnt vor den verheerenden Folgen, insbesondere für junge Menschen. Zur Lektüre empfiehlt sich hier sein pastorales Schreiben an die Katholiken seiner Erzdiözese aus dem Jahr 2023. Stattdessen macht er sich für die traditionelle Ehe- und Sexuallehre der Kirche stark. Coakleys Haltung in der Genderpolitik mag einer der Gründe sein, weshalb manche Beobachter in ihm einen Trump nahestehenden Oberhirten sehen. Die Schnittmengen mit der US-Regierung auf diesem Feld sind ja auch nicht zu leugnen.

Auch seine Rolle als theologischer Berater des „Napa Institute“ mag dafür sorgen, dass ihn manche als Stichwortgeber im Vorfeld des rechten Lagers der Republikaner verorten. Jene katholische Denkfabrik nimmt für sich selbst in Anspruch, keinen politischen Flügel zu vertreten, und hat sich primär der Neuevangelisierung verschrieben. Gleichwohl sind Verbindungen ins konservative politische Lager nicht von der Hand zu weisen.

Die Causa Viganò macht ihm zu schaffen

Was Coakley in den vergangenen Tagen jedoch am häufigsten vorgehalten wurde: 2018 solidarisierte er sich mit dem inzwischen exkommunizierten Erzbischof und Ex-Vatikanbotschafter in den USA, Carlo Maria Viganò. Letzterer hatte damals ordentlich für Furore gesorgt, indem er Papst Franziskus zunächst schwere Vorwürfe im Umgang mit sexuellem Missbrauch machte. Später nannte er den in diesem Jahr verstorbenen Papst einen Häretiker und verlor sich in Verschwörungstheorien. Coakley hatte Viganò anfangs „persönliche Integrität“ bescheinigt und „tiefsten Respekt“ gezollt und sich danach nicht mehr zu der unrühmlichen Personalie geäußert. Auch nicht, als Viganò immer mehr auf die „schiefe Bahn“ geriet.

Bis Mittwoch: Da erklärte der neue Vorsitzende der US-Bischöfe in einem Interview, er habe Viganò kaum gekannt, ihn in den seltenen Begegnungen im Rahmen der Bischofsversammlungen aber als höflichen und aufmerksamen Mann wahrgenommen. Die mediale Kritik an Viganò habe zu Beginn nicht dem Bild entsprochen, das er von seinem bischöflichen Amtsbruder gehabt habe. Die kirchlichen Positionen Viganòs, die erst nach und nach bekannt geworden seien, könne er gewiss nicht mittragen.

Ob der Name Viganò ihn in Zukunft weiter heimsuchen wird oder ob Coakley den Kritikern damit den Wind aus den Segeln genommen hat, bleibt abzuwarten. Was hingegen klar sein sollte: Ein williger „Erfüllungsgehilfe“ der Trump’schen Agenda ist der 1955 in Norfolk, Virginia, Geborene gewiss nicht. Wer so deutlich wie Coakley erst im Februar Trumps Herzensprojekt, eine rigide Verhaftungs- und Deportationspolitik gegenüber Migranten, verurteilt, dürfte beim amtierenden US-Präsidenten kaum sonderlich gut gelitten sein.

Beispiel Migration: Von einem „Rechtsruck“ kann keine Rede sein

Ohnehin lässt allein die Haltung der US-Bischofskonferenz in der Migrationsfrage erkennen, dass von einem „Rechtsruck“ wirklich keine Rede sein kann. Am Mittwoch veröffentlichten sie, wohlgemerkt zum ersten Mal seit 2013, nahezu einstimmig eine „Special Message“ zur aktuellen Situation von Einwanderern in den USA, in der sie sehr detailliert und entschieden mit den willkürlichen Durchsuchungen und Abschiebungen von Migranten unter der Trump-Regierung ins Gericht gehen. Bei „Special Messages“ handelt es sich um „besonders dringliche“ Appelle an die Gläubigen, die nur unter besonderen Umständen erlassen werden. Der letzte erschien angesichts des Streits um das Verhütungsmittelmandat der Obama-Regierung. Auch daran sieht man, welchen Stellenwert die Bischöfe der Migrationsfrage beimessen – auch unter ihrem neuen Vorsitzenden Coakley.

Wer nun, wie etwa der US-amerikanische Theologe Massimo Faggioli, eine „Kluft“ zwischen den US-Bischöfen und dem amerikanischen Papst Leo XIV. herbeizureden versucht, dürfte wohl eines Besseren belehrt werden. Zum einen berichteten Teilnehmer an der Vollversammlung der US-Bischofskonferenz, dort habe durchaus Konsens mit der bisherigen Linie des neuen Papstes geherrscht. Und auch Coakleys bisheriges Agieren lässt nur den Schluss zu, dass er den besonnenen Ansatz des Austauschs, Zuhörens und lagerübergreifenden Dialogs, für den Leo XIV. steht, durchaus teilen wird.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.