Kamala Harris hat in den vergangenen Wochen geschafft, was viele Demokraten kaum mehr für möglich hielten: Sie hat Euphorie entfacht – und der Partei die Hoffnung zurückgegeben, Donald Trump im November doch noch schlagen zu können. Inzwischen steht die amtierende Vizepräsidentin endgültig als Kandidatin der Demokraten fest. Am Dienstag beendete sie auch das Rätselraten um ihren Vizepräsidentschaftsanwärter. Dass ihre Entscheidung auf Tim Walz fiel, den Gouverneur von Minnesota, überraschte manche. Der 60-Jährige aus dem ländlichen Bundesstaat im Mittleren Westen galt nie als Favorit, machte sich jedoch in den letzten Tagen durch prägnante Medienauftritte und hemdsärmelige Anti-Trump-Rhetorik einen Namen.

Inmitten der Jubelarien geht gleichwohl unter, dass nicht alle im Umfeld der Partei glücklich damit sind, wie schnell sich die Reihen nach Joe Bidens Rückzug hinter Harris geschlossen haben. Selbst Linksliberale sehen durchaus ihre Schwächen. Und Trump-Anhängern gilt sie als regelrechte Hassfigur. Woran liegt das?

Harris ist schon einmal gescheitert

Es ist das Jahr 2019. Seit zwei Jahren vertritt Kamala Harris ihren Heimatstaat Kalifornien im US-Senat, die studierte Juristin verschafft sich dort als Mitglied des Justizausschusses Respekt, indem sie von Trump nominierte Kandidaten für hochrangige Ämter mit schonungslosen Fragen in die Enge treibt. Beflügelt durch positive Presse steigt sie im Januar ins Rennen um die Präsidentschaft ein. Ihre Kampagne nimmt aber nie richtig Fahrt auf, Berichte über internes Missmanagement im Wahlkampfteam machen die Runde. Es kommt zu Rücktritten, das Geld wird knapp. Im Dezember zieht Harris sich zurück.

Joe Biden ist es, der ihre Ambitionen auf das Weiße Haus rettet, indem er Harris zur Vizekandidatin macht. Nach dem Wahlsieg 2020 wird sie von Linken gefeiert. Sie schreibt Geschichte als erste schwarze Vizepräsidentin, erste Frau im Amt, erste mit südasiatischen Wurzeln. Doch über die für das progressive Lager wichtige Symbolik hinaus kann sich Harris kaum profilieren. Als ihr Biden die undankbare Aufgabe überträgt, die Fluchtursachen in den zentralamerikanischen Staaten zu bekämpfen, erlebt Harris ein Trauma, das sie bis heute verfolgt. Dass es ihr nicht gelingt, die rapide steigenden Migrationszahlen zu senken, stellen die Republikaner als Harris‘ Versagen dar. Die Vorwürfe sind berechtigt. Als sie in einem Interview im Juni 2021 damit konfrontiert wird, noch immer nicht an der Südgrenze gewesen zu sein, kontert sie gereizt: „Ich war auch noch nie in Europa.“ Alle Bemühungen, einen Kompromiss zu finden zwischen dem Anliegen, die Grenze zu schützen und gleichzeitig berechtigten Asylansprüchen nachzukommen, gehen im öffentlichen Diskurs unter. Bis heute bleibt die Migrationspolitik Harris‘ Schwachstelle.

Harris wirbt für die radikale Abtreibungsagenda der Demokraten

Doch sie erhält eine zweite Chance, an Profil zu gewinnen: Im Juni 2022 kippt der Oberste Gerichtshof das umstrittene Grundsatzurteil „Roe v. Wade“, die Gesetzeshoheit in der Abtreibungsfrage fällt wieder den einzelnen Bundesstaaten zu. Harris sieht sich schon immer als Kämpferin für die Gleichberechtigung von Frauen – worunter sie auch ein „Recht“ auf Abtreibung versteht. Da Biden sich bei dem Thema schwertut, geht sie an die Front. Sie bereist im Rahmen einer sogenannten „Fight for Reproductive Freedoms“-Tour wahlentscheidende „Swing States“ – und wirbt für die radikale Abtreibungsagenda der Demokraten. Diese nimmt auch im derzeitigen Wahlkampf eine zentrale Rolle ein.

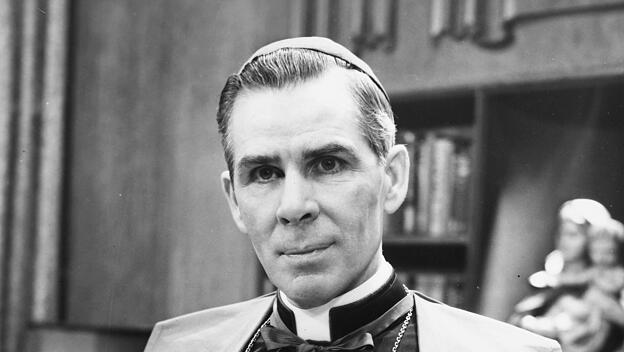

Das konservativ-christliche Milieu wirft Harris eine explizit antikatholische Haltung vor. Zwar äußert sich Harris nie öffentlich kritisch gegenüber dem katholischen Glauben. Jedoch nimmt sie im Laufe ihrer Karriere kaum Rücksicht auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit von Katholiken. 2018 hält sie einem Kandidaten für einen Posten als Bezirksrichter bei der Anhörung im Senat etwa vor, Mitglied der Kolumbusritter zu sein, da die katholische Laienorganisation sich gegen das „Recht“ auf Abtreibung positioniert. Viele konservative Katholiken lehnen Harris daher vehement ab. Dass die 59-Jährige für eine gesellschaftspolitisch linke Agenda steht, zeigt auch ihr Einsatz für die gleichgeschlechtliche Ehe in ihrer Amtszeit als Justizministerin Kaliforniens. 2013 traut sie sogar persönlich die ersten gleichgeschlechtlichen Paare auf dem Standesamt von San Francisco.

Harris selbst heiratet 2014 den Anwalt Doug Emhoff. Gemeinsame Kinder hat das Paar nicht, Emhoff bringt allerdings einen Sohn und eine Tochter mit in die Ehe. Beide sind inzwischen erwachsen. Zu ihren Stiefkindern baut Harris schnell ein vertrauensvolles Verhältnis auf, wie sie in ihrer Autobiografie „The truths we hold“ schildert. Bevor sie Emhoff kennenlernt, treibt Harris ihre berufliche Karriere derart fokussiert voran, dass für eine Beziehung kaum Zeit bleibt. Von klein auf beschreiben sie Weggefährten als ehrgeizig und engagiert.

Die Mutter als Vorbild, Unterstützerin und Inspirationsquelle

Geboren wird Harris 1964 im kalifornischen Oakland. Auch wenn sie die prägenden Jahre ihre Kindheit in der Nachbarstadt Berkeley verbringt, betont Harris immer wieder, dass sie ursprünglich aus Oakland stammt. Denn Berkeley gilt als Herz der linksliberalen Westküsten-Elite, in Oakland dagegen dominiert die afroamerikanische Bevölkerung. Stets sucht sie die Nähe zu Zentren schwarzer Kultur: An der Howard University in Washington, D.C., einer renommierten schwarzen Hochschule, deren Geschichte bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückreicht, studiert sie Politikwissenschaften und Ökonomie. Am ebenfalls angesehenen UC Hastings College of the Law in San Francisco schließt sie ihr Jurastudium ab. Dort studierte auch Thurgood Marshall, der erste schwarze Richter am Obersten Gerichtshof. Mehrere Jahre arbeitet Harris als Staatsanwältin, klagt Drogendealer, Sexualstraftäter und Gewaltverbrecher an. Schnell kommt sie auf der Karriereleiter voran: 2003 wird sie zur Bezirksstaatsanwältin von San Francisco gewählt, 2010 zur Justizministerin Kaliforniens, 2016 schließlich in den US-Senat.

Die wichtigsten Personen an ihrer Seite sind meist Frauen, allen voran ihre Mutter Shyamala Gopalan, die aus der höchsten indischen Kaste der Brahmanen stammt und in den 1950ern zum Studium nach Amerika auswandert. Sie promoviert an der Universität Berkeley, arbeitet später als Krebsforscherin und ist zeitlebens Vorbild, Unterstützerin und Inspirationsquelle ihrer Tochter. In ihrer Autobiografie schreibt Harris: „Es gibt keine Auszeichnung oder Ehre auf dieser Welt, die ich mehr schätze, als Shyamala Gopalan Harris‘ Tochter zu sein.“

Ihr Vater Donald Harris, der Anfang der 1960er seine Heimat Jamaika in Richtung USA verlässt und bis zum Professor für Ökonomie an der Stanford University aufsteigt, spielt in Harris‘ Leben eine untergeordnete Rolle. Die Eltern trennen sich, als Harris fünf Jahre alt ist. Um die Erziehung kümmert sich die Mutter. Sie ist auch für Harris‘ multireligiöse Prägung verantwortlich: An Sonntagen schickt sie die Kinder in eine protestantische Kirche, besucht mit ihnen aber auch einen Hindutempel. Heute gehört Harris einer Baptistenkirche an, der „Third Baptist Church“ in San Francisco. Zu deren Pastor, Amos Brown, pflegt sie ein enges Verhältnis. Als sie nach Bidens Rückzug ins Präsidentschaftsrennen einsteigt, ruft sie den 83-Jährigen an und bittet ihn um ein Gebet. Öffentlich äußert sich Harris jedoch selten zu ihrem Glauben, im Wahlkampf spielt er keine primäre Rolle.

Im Vergleich zum Durchschnitt der schwarzen Bevölkerung der Nachkriegsära wächst Harris in privilegierten Verhältnissen auf. Gleichzeitig prägen sie die Protestkultur und der Kampf für Gleichberechtigung der schwarzen Minderheit. Ihre Eltern sind in der Bürgerrechtsbewegung aktiv, im Kinderwagen erlebt sie ihre ersten Demonstrationen. Und auch wenn die Rassentrennung zur Zeit ihrer Kindheit zumindest auf dem Papier abgeschafft ist, erfährt Haris am eigenen Leib, dass der Weg zu echter Integration steinig ist. Da sich Berkeley weiter in schwarze und weiße Viertel unterteilt, wird sie als Grundschülerin zusammen mit anderen schwarzen Kindern täglich per Bus in eine weiße Schule gefahren. „Busing“ nennt sich die damals gängige Praxis, mit der man die Rassentrennung überwinden will.

Im Vorwahlkampf 2019 sorgt jene Kindheitserfahrung für bemerkenswerte Szenen: Harris wirft ihrem parteiinternen Konkurrenten Biden in einer Fernsehdebatte vor, das „Busing“ früher abgelehnt zu haben. Ein einstudierter Angriff gegen den späteren Präsidenten, der das Verhältnis zu Biden zunächst abkühlen lässt – ihr allerdings kaum langfristig nutzt.

Wofür Harris wirklich steht, bleibt oft unklar

Rückblickend muss man Harris’ gescheiterte Kandidatur 2019 auch darauf zurückführen, dass sie mit ihren Forderungen deutlich nach links rückt. Sie plädiert etwa für die Abschaffung der Studiengebühren, Geldstrafen für Unternehmen, die Frauen und Männer ungleich bezahlen, zwischenzeitlich sogar für die Abschaffung der Migrationsbehörde ICE. Zudem wirft sie frühere Haltungen über Bord oder versucht, diese schönzureden, wenn sie nicht mehr dem demokratischen Mehrheitstrend entsprechen – beispielsweise in der Frage des Marihuanakonsums, den sie plötzlich legalisieren will, oder der Todesstrafe, die sie ablehnt. Wofür Kamala Harris wirklich steht, bleibt oft unklar.

Auch ihr Agieren in der Strafverfolgung wird kontrovers diskutiert. War sie „tough on crime“, verfolgte also in der Verbrechensbekämpfung eine harte Linie – oder behandelte sie Straffällige eher nachlässig? Ihre Bilanz ergibt kein einheitliches Bild. Dass sie als Schwarze überhaupt eine Karriere als Staatsanwältin einschlug, nehmen ihr manche Vertreter der afroamerikanischen Community bis heute übel. Der Spitzname „Kamala the cop“ haftet ihr noch immer an.

Nur ein einziges Mal gewinnt Harris eine Wahl gegen einen Republikaner, nämlich die zur kalifornischen Justizministerin. Kann man ihr zutrauen, Donald Trump zu schlagen? Es wird davon abhängen, ob es Harris gelingt, ihr gegenwärtiges Momentum bis in den November aufrechtzuerhalten. Und ob sie auf die Stimmen Unabhängiger und moderater Republikaner zählen kann, die ihre Linie der transatlantischen Zusammenarbeit, ihr klares Bekenntnis zur NATO und zur Unterstützung der Ukraine schätzen.

Gemeinsam mit ihrem Vizekandidaten Tim Walz wird Harris bald auf Tour durch die „Swing States“ gehen. Knapp 100 Tage Wahlkampf liegen vor ihnen. Im Vergleich zur Länge anderer Kampagnen ein Sprint – der sich jedoch wie ein Marathon anfühlen dürfte.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.