Die öffentliche Entwicklungshilfe ist weit mehr als eine großzügige Geste wohlhabender Länder. Sie ist ein Instrument, das seit Jahrzehnten messbar Menschenleben rettet, Armut bekämpft und wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht. Gesundheit ist ein Schlüsselfaktor für wirtschaftliches Wachstum, während Krankheit sowohl Ursache als auch Folge von Armut darstellt. Zwischen 1990 und 2019 sank der Anteil extrem armer Menschen weltweit von etwa 36 Prozent auf unter neun Prozent – ein Erfolg, zu dem internationale Entwicklungszusammenarbeit maßgeblich beigetragen hat. Ebenso ging der Anteil hungernder Menschen von etwa 25 Prozent in den 1970er-Jahren auf weniger als zehn Prozent zurück.

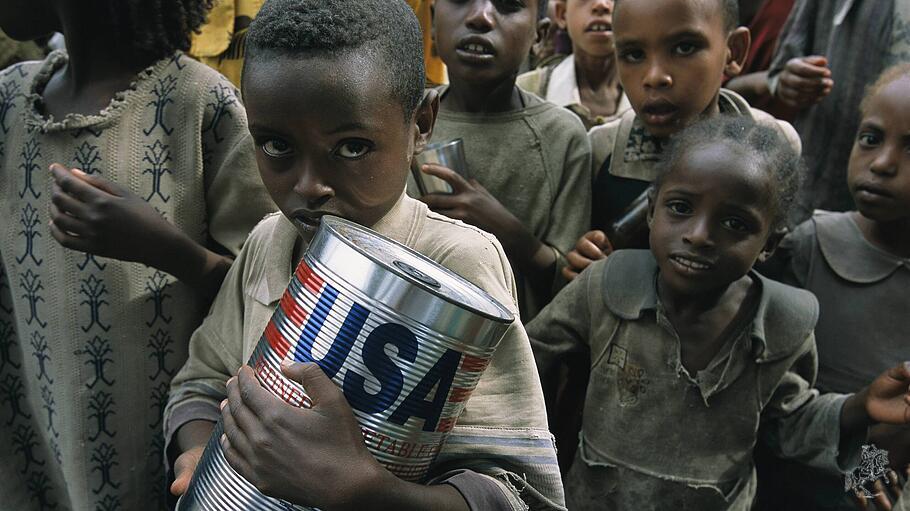

Afrika spürt die gestrichene US-Hilfe

Mit der Zerschlagung der US-Entwicklungsbehörde USAID fallen rund 40 Milliarden US-Dollar an Entwicklungshilfe weg. Hilfsorganisationen sind nun auf private Spenden angewiesen.