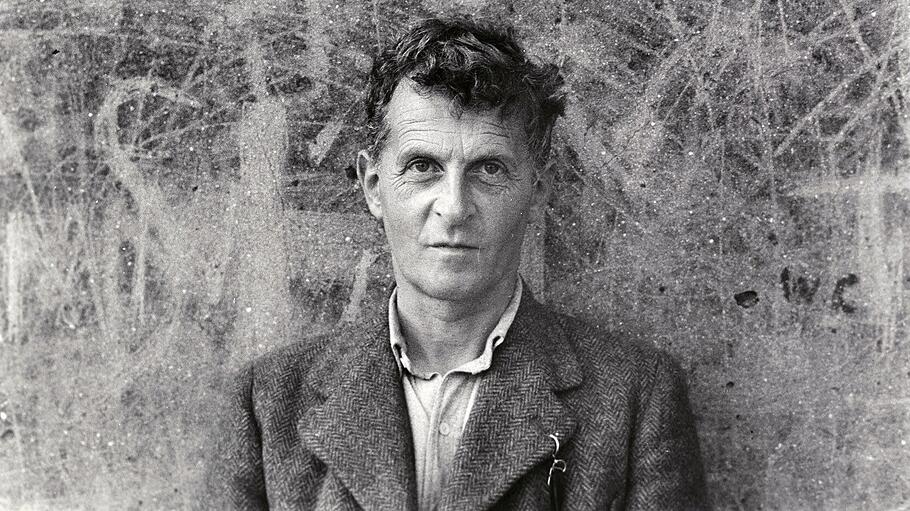

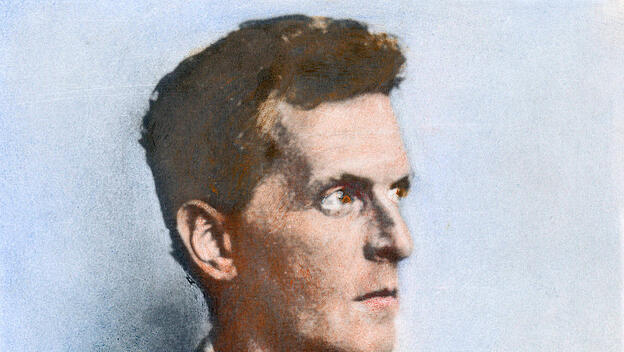

Der junge Ludwig Wittgenstein (1889-1951) trat in seinem vor 100 Jahren erschienenen „Tractatus logico-philosophicus“ mit dem hohen Anspruch an, die Probleme der Philosophie abschließend lösen zu wollen, wie Alexander Riebel in einem Artikel in der kommenden Ausgabe der „Tagespost“ darlegt. Dabei versuchte der Pionier der Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts mit seinem „Tractatus“, so Riebel, nichts weniger, als die Grenzen des Sinns zwischen dem neu zu ziehen, was zu sagen sinnvoll und was sinnlos ist. Denn „was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen“, war Wittgenstein überzeugt. Und das Kriterium dafür, was sich sinnvoll sagen lässt, war ihm eine Logik der Sprache.

Wittgenstein: Religiöse Fragen müssen gestellt werden

Wittgenstein wusste aber als getaufter Katholik auch, dass er hiermit nicht die ganze Realität erklärt hatte. Etwas Wesentliches fehlte hier noch – das Religiöse, dass er in den Kämpfen im Ersten Weltkrieg kennengelernt hatte. Dieses Religiöse spielte im „Tractatus“ von Anfang an eine Rolle. „Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische“, heißt es hier, denn das bloß Rationale taste die Geheimnisse des Lebens und der Wirklichkeit überhaupt nicht an. An anderer Stelle hat er später geschrieben: „Ich bin zwar kein religiöser Mensch, aber ich kann nicht anders, ich sehe jedes Problem von einem religiösen Standpunkt.“

Der gebürtige Österreicher und spätere Philosophieprofessor in Cambridge wollte immer, so Riebel, die Philosophie auch für die religiöse Erfahrung offenhalten. Es habe zwar laut Wittgenstein keinen Sinn, sich den religiösen Fragen mit der Logik des Verstandes anzunähern. Aber deswegen sind diese Fragen keineswegs wertlos, ja sie müssten aus seiner Sicht nur anders gestellt werden. Spreche man etwa von der „Liebe zu Gott“ anstatt nach seiner Existenz zu fragen oder nach Historischem, dann können man das Ungeheure des Glaubens viel leichter bewältigen. DT/ari

Welche christlichen Denker und Literaten den jungen Wittgenstein besonders beeinflussten und warum dieser den Leser seines „Tractus“ paradoxerweise sogar dazu auffordert, seine eigenen logischen Sätze als sinnlos zu betrachten und zu überwinden, erfahren Sie in der kommenden Ausgabe der „Tagespost“.