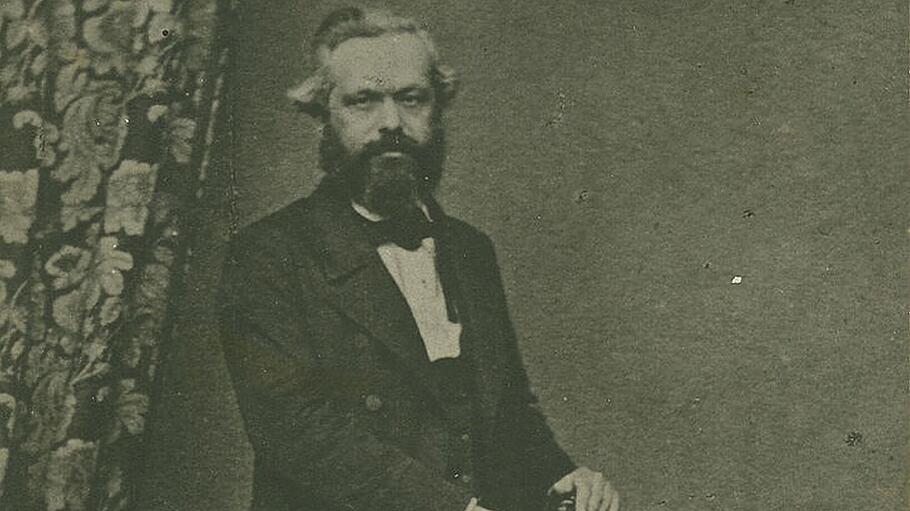

Das Deutsche Historische Museum in Berlin hat in den vergangenen Jahren ein erstaunliches Interesse an Themen der Ideen- und Geistesgeschichte entwickelt, denen es – ohne merkliche Rückkoppelung an Jahrestage und Jubiläen – Ausstellungen widmet. Galt dies bereits für die im vorvergangenen Jahr gezeigte Schau „Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert“, so wird dieser Trend mit der aktuellen Sonderausstellung „Karl Marx und der Kapitalismus“ – wohlgemerkt dem wegen Umbaumaßnahmen gegenwärtig einzigen Ausstellungsangebot des DHM – unübersehbar. Damit erledigt sich für den Betrachter natürlich keinesfalls die Frage: Warum dieses Thema? Und zu welchem Zweck?

Marx ist für Museumsleute eine Herausforderung

Die Ausstellung „Karl Marx und der Kapitalismus“ zeigt, dass Kuratorin Sabine Kritter sowie Raphael Gross, Präsident des Deutschen Historischen Museums, dem Kommunismus auch kulturell hilflos gegenübersteht.