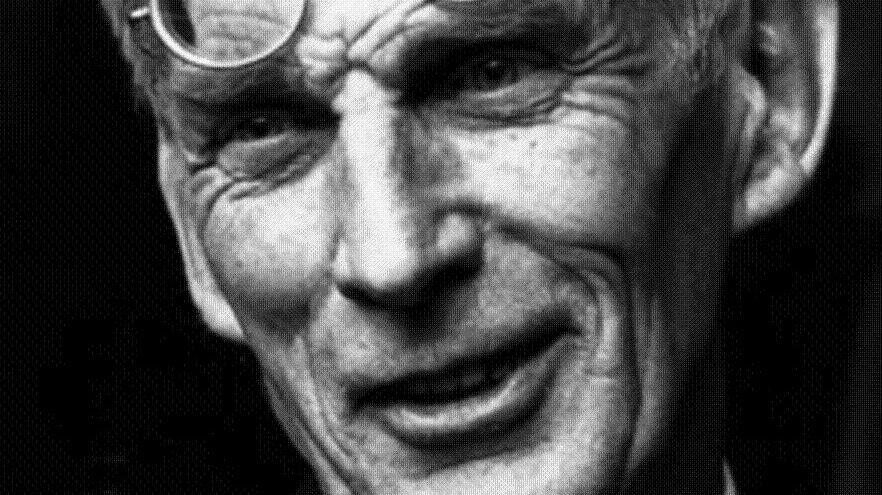

Wer an Samuel Beckett (1906–1989) denkt, denkt auch an „Warten auf Godot“. Auf dem Theaterstück von 1952 gründet der Weltruhm des irischen Schriftstellers – auch wenn es nur eines seiner vielen literarischen Anläufe ist, das Scheitern des Menschen in der Wirklichkeit und die Unverfügbarkeit der Wahrheit zu zeigen. Beckett war ein Dichterphilosoph, dem es nicht um Probleme oder Darstellungen der pychologischen Konflikte menschlicher Existenz ging, auch nicht um ethische oder politische Fragen. Er wollte wissen, was sich hinter den Worten verbirgt, wie weit er mit der Sprache gehen kann, um die sich in ihr verbergende Wahrheit aufzudecken. Der Weg dahin war ihm nicht die Fülle des Seins, die er dem Roman „Ulysses“ seines Dichterkollegen James Joyce vorwarf, sondern die Kargheit der literarischen Mittel und die Reduzierung von Inhalten auf ein Minimum. So schuf Beckett eine Dichtung, in der es nicht um Inhalte, sondern um die Lösung von Formproblemen ging.

Beckett war ein Sucher

Samuel Beckett wurde in einer wohlhabenden Familie im Dubliner Vorort Foxrock geboren; die väterliche Linie stammte von Hugenotten wohl aus dem Frankreich des 18. Jahrhunderts ab, die Mutter war Protestantin. Beckett selbst hat sich schon früh vom Glauben gelöst, aber sein Werk zeigt, dass er sich theologisch weiter im Unklaren war. Er war ein Sucher. Als kleiner Junge liebte er es, auf die zwanzig Meter hohe Tanne im elterlichen Garten zu klettern und sich in die Tiefe fallen zu lassen, in der Hoffnung, die Zweige würden ihn bremsen, bis es die strenge Mutter bemerkte und ihm verbot. „Perhaps“ – vielleicht – wurde später das immer wiederkehrende Wort in seinem Werk, das seinen inneren Zwiespalt zum Ausdruck brachte: „Aber wo wir hell und dunkel haben, haben wir auch das Unerklärbare. Das Schlüsselwort in meinen Stücken heißt ,vielleicht‘“, sagte er später einmal.

Das „Vielleicht“ des Aufgefangenwerdens verwirklichte sich für Beckett in der Idee des Fallens. „Alle, die da Fallen“ hieß sein erstes Hörspiel von 1957 – lange zuvor hatte er das Fallen bei seinem großen Dichter-Vorbild Friedrich Hölderlin kennenlernte. Beckett liebte einige seiner Gedichte so sehr, dass er sie auswendig kannte und mit diesen Kenntnissen seine deutschen Gastgeber auf späteren Reisen durch das Nachkriegsdeutschland erstaunte. Besonderen Einfluss hatte auf ihn die letzte Strophe aus „Hyperions Schicksalslied“, in der das Fallen zum Thema wird: „Doch uns ist gegeben,/ auf keiner Stätte zu ruhn,/ es schwinden, es fallen/ Die leidenden Menschen/ Blindlings von einer/ Stunde zur anderen,/ Wie Wasser von Klippe/ Zu Klippe geworfen,/ Jahr lang ins Ungewisse hinab.“

Leidenschaft für Hölderlin

Der emeritierte Professor für Philosophie, Dieter Henrich, hat den Folgen dieser Leidenschaft Becketts für Hölderlins Dichtung die 500-seitige Studie „Sein oder Nichts – Erkundungen um Samuel Beckett und Hölderlin“ (2016) gewidmet. Hölderlin steht dabei für das Sein, Beckett für das Nichts – aber so einfach ist die Lage bei Letzterem auch nicht, wie Henrich erklärt. Denn das Nichts hat als Festhalten am Nichts wieder ein Sein – „perhaps“ ist auch hier wieder das Schlüsselwort für eine Alternative. Die Nichtigkeit des Daseins, auf die Beckett überall in seinem Werk hinweist, legt Henrich mit den Worten aus: „Aber er verstand sie nicht so wie irgendein Realist, also als Dienst an einer eigentlich banalen Wahrheit, sondern zugleich als eine Erkundung im Unbehagen und nicht Beherrschbaren.“ Das Unbehagen ist die ganz eigene Triebkraft in der Dichtung Becketts. Er hat keine Theorie, warum das Fallen und Schwinden in existenziellen Situationen, also das Scheitern, etwas Fundamentales und Unhintergehbares sind. Es ist die Lebenserfahrung, die ihn zum Schreiben brachte, ähnlich wie bei Freud „Das Unbehagen in der Kultur“ oder bei Charles Taylor „Das Unbehagen an der Moderne“. Damit ist er auch heute noch ganz aktuell – das Bauchgefühl ist ja zur beinahe universellen Motivation des Handelns geworden.

Beckett tut weh

Wer seine Romane liest, seine Hörspiele hört oder seine Dramen und Fernsehspiele sieht, wird leicht an die Grenze des Erträglichen gebracht. Die Stabilität und Konstanz des Ich werden zu Fall gebracht, wenn die Außenwelt wie meistens bei Beckett entgleitet – so etwa in den Sprachkaskaden seiner letzten Kurzgeschichte „Aufs Schlimmste zu“ (1983) oder im Originaltitel „Worstward Ho“: „Erst der Körper. Nein. Erst der Ort. Nein. Erst beides. Jetzt das eine. Jetzt das andere. Übel von dem einen das andere versuchen. Übel vom dem zurück von dem übel. So weiter. Irgendwie weiter... Wieder versuchen. Wieder scheitern. Wieder besser. Oder besser schlimmer. Wieder schlimmer scheitern. Wieder noch schlimmer. Bis übel für immer...“ Ein Schreiber, Beckett nennt ihn Skribent, stellt sich seinen Körper vor, der nicht da ist, ebenso seinen Geist und einen Raum. Skribent ist im Reich der Schatten und nimmt sich mit seinen schmerzenden Augen vor allem selbst wahr. Seine Erinnerungen können Täuschungen sein, aber er glaubt, noch an seinen Trugbildern festhalten zu können. Ein schwacher Glanz des Seins hat sich für ihn im Nichts erhalten. Aber es gibt hier keine Außenwelt und keine Erzählung mehr.

Beckett kennt diese Sprachlosigkeit – gegenüber Frauen, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit, als er etwa seinen Nobelpreis in Stockholm nicht abholte aus Furcht, sich den Journalisten stellen zu müssen. Nach seinem Internatsbesuch studierte er am Dubliner Trinity College Englisch und Französisch, was er dann zunächst unterrichtete; er suchte aber neue Herausforderungen und wechselte nach Paris, um nun hier zu lehren.

Die großen Werke

In Paris schreibt er auch auf Französisch und übersetzt sich später selbst in Englische. 1938 wird die französische Pianistin Suzanne Deschevaux-Dumesnil seine Lebensgefährtin, die er zwanzig Jahre später heiratet. Der Krieg überraschte ihn in Paris und er schloss sich dem französischen Widerstand an. In der Widerstandszelle Gloria SMH ist er nachrichtendienstlich tätig und übermittelt Erkenntnisse über deutsche Truppenbewegungen an die englischen Verbündeten. Seine Widerstandsgruppe wird verraten, er kann nach Roussillon in Südfrankreich fliehen und hier seine gefährlichen Aufgaben fortsetzen. Nach dem Krieg können die beiden in ihre unbeschädigte Pariser Wohnung zurückkehren – Beckett wird das Crois de Guerre mit goldenem Stern sowie die Médaille de la Résistance verliehen. In den Kriegsjahren hatte er den Roman „Murphy“ ins Englische übersetzt und den Roman „Watt“ geschrieben, der erst 1952 erschien. Beckett treibt hier die Darstellung der aufgelösten Wirklichkeit voran. Pate für die Hauptfigur der Romane ist der Träumer Belaqua, der schon im ersten Roman Becketts, „Traum von mehr bis minder schönen Frauen“, eine Rolle spielte und aus dem vierten Gesang von Dantes „Göttlicher Komödie“ übernommen ist. Der Lautenspieler Belaqua ist wegen seiner Sünde Trägheit ins Purgatorio gekommen und hockt da in embryonalen Stellung. Für Beckett ein Sinnbild der Weltabkehr, die sich in „Watt“ zum Riss zwischen Sprache und Wirklichkeit entwickelt. Watt hat seinen Herrn im ersten Stock eines Hauses „in lautloser Leere, in luftlosem Dunkel“ zu versorgen. Der Diener gewöhnt sich schließlich an seinen „Seinsverlust“ – ihm geht es nicht um die Bedeutung der Dinge, sondern „was zu bedeuten sie veranlasst werden könnten, mit ein wenig Geduld, ein wenig Findigkeit“. Und er gelangt zu der Auffassung: „Denn die einzige Möglichkeit, über nichts zu sprechen, ist, darüber zu sprechen, als ob es etwas wäre.“ Hier kündigte sich Beckett bereits als Prophet einer künftigen Gesellschaft an, der heutigen Fake-Gesellschaft, die sich auf eine zunehmende Entfernung von der Wirklichkeit zubewegt und die sich bald in völlig neuen „Wirklichkeits“-Verhältnissen bewegen könnte. Der damals herrschende Existenzialismus von Camus oder Sartre wird von Beckett genauso ad absurdum geführt wie die neuzeitliche Philosophie, die im Ich einen Halt finden wollte. Dabei tragen die Figuren bei Beckett in der „ausweglosen Banalität“ (Botho Strauß) oft die Züge von Clowns in einer clownesken Welt. „Nichts zu machen“, sind dann auch die ersten Worte im Theaterstück „Warten auf Godot“. Und am Ende des vergeblichen Wartens kommen Estragon und Wladimir auf die Idee, sich aufzuhängen. Aber das ist nicht so einfach: „Womit?“ – „Hast du nicht irgendeinen Strick?“ – „Nein“ – „Dann geht es nicht.“ – „Komm, gehen wir.“ – „Wart mal, hier ist mein Gürtel.“ – „Der ist zu kurz.“ – „Du ziehst dann an meinen Beinen.“ – „Und wer zieht an meinen?“ – „Ach ja.“

Wenn es von Gott gehandelt hätte, hätte er es gesagt

Als ein deutscher Journalist Beckett fragte, was er mit dem Stück sagen wollte, antwortete er, er habe es vergessen. Und wenn es von Gott gehandelt hätte, dann hätte er es gesagt, meinte er einmal. Anlass für das Stück war Becketts Besuch 1937 in Dresden, wo er das Bild „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“ von Caspar David Friedrich sah. Wie der Mond größtenteils verdeckt ist, so bleibt auch unsichtbar, was auf der Bühne die beiden Männer suchen. „Wir finden doch immer was, um uns einzureden, dass wir existieren“, heißt es im Dialog, in dem ein Sein in der scheinbaren Nichtigkeit der Welt gesucht wird. Klar ist aber, dass es kein Theaterstück über Godot ist, sondern darüber, wie sich das Warten entwickelt, wie auch die anderen Schriften Becketts nicht über etwas handeln. Sie zeigen die inneren Entwicklungen eines Geschehens. Am deutlichsten wird das bei den Fernsehspielen, die meistens ohne Dialoge auskommen und in ihren kargsten Variationen Bewegungsabläufe von Personen im Raum darstellen. Mit „Warten auf Godot“ aber kam endlich der ersehnte Ruhm nach der Uraufführung im Pariser Théâtre de Babylone. Und als dann noch 1969 der Literaturnobelpreis dazu kam, hatte Beckett mehr Geld, als er ausgeben wollte. Joyce hätte gewusst, wie er das Geld ausgeben würde, sagte Beckett damals und verschenkte das meiste an Kollegen, Schauspieler und ehemalige Mitarbeiter im Trinity College.

Sein und Nichts bei Beckett

Wie steht es nun mit Sein und Nichts bei Beckett? Er wollte nicht wie Hölderlin zeigen, was den Menschen trägt und ihm einen Grund in der Welt verleiht. Im Gegenteil entzog Beckett seinen Figuren Werk für Werk mehr den Boden und zerstörte die Oberflächen des Daseins, die Sicherheit verleihen könnten. Doch Nihilismus war nicht sein Ziel und der ist wohl auch künstlerisch kaum darstellbar. Am Endes von „Warten auf Godot“ sagt Estragon: „Gehen wir.“ In der Regieanweisung heißt es: „Sie rühren sich nicht von der Stelle.“ Hier kommt bei allem Nichtigen Konstanz und Stabilität eines Seins ins Spiel, wie auch am Schluss im „Endspiel“ (1957): Hamm zieht sich wie zu Beginn sein Taschentuch wieder über das Gesicht und Clov ist wieder in der Mitte des Raums – alles kann wieder von vorn beginnen.

Entscheidend ist, dass Beckett den Leser nicht vor eine vollendete Bewertung der Wirklichkeit stellt, sondern ihm die Entscheidung überlässt. Er zeigt ihm die Gefahren des Schwindens und Fallens in der entzauberten Welt; aber die kleinen Lichtblicke auf das Sein, die das Werk beinahe unmerklich bietet, und sei es das Bild des Kindes an der Hand des Vaters als Erinnerung an Becketts eigene Kindheit in „Aufs Schlimmste zu“, schränken die Universalität des Nichts als alleiniges Prinzip ein. Auch Beckett selbst hat nicht endgültig Stellung bezogen, das „Vielleicht“ fängt sein Werk immer vor dem völligen Abgleiten in die Absurdität auf.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.