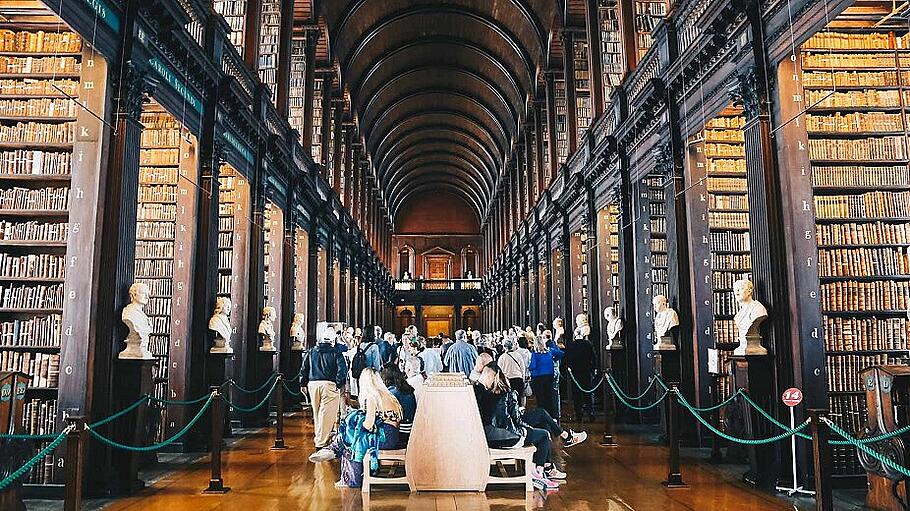

Wer möchte sich schon nachts mit schwarzen Panthern herumärgern? Einem irischen Schriftsteller kann so etwas passieren. Überhaupt sind irische Dichter etwas ganz Besonders und kaum sonst werden die Hommes de lettres so verehrt wie in Dublin – ja Dublin ist geradezu die Hauptstadt der Literatur, sogar die „UNESCO-Stadt der Literatur“. Ob auf den Bildergalerien der unzähligen Pubs oder den goldenen Stolpersteinen auf den Gehwegen – überall sind die Schriftsteller gegenwärtig. Immerhin gab es auch vier irische Nobelpreisträger: William Butler Yeats (1923), George Bernhard Shaw (1925), Samuel Beckett (1969) und der 2013 verstorbene Seamus Heaney (1995).

Im literarischen Dublin

Seit Jahrhunderten ist die irische Hauptstadt ein Zentrum für Schriftsteller - An vielen Ausstellungsorten kann man heute leicht in die oft abenteuerlichen Dichterphantasien eintauchen. Von Alexander Riebel