Der „Goldene Bär“, die höchste Auszeichnung der Berlinale 2020, ging an den Spielfilm „Doch das Böse gibt es nicht“ des iranischen Drehbuchautors und Regisseurs Mohammad Rasoulof. Der Film konnte Corona-bedingt nicht wie zunächst vorgesehen im November anlaufen. Nun startet er endlich auf der großen Leinwand.

Zu seinem Film führt Rasoulof aus: „Angetrieben von eigenen persönlichen Erfahrungen wollte ich Geschichten erzählen, die Fragen stellen: Haben wir als verantwortliche Bürger eine Wahl, wenn wir die unmenschlichen Befehle von Despoten umsetzen sollen? Zu welchem Grad können wir als menschliche Wesen für die Erfüllung dieser Befehle verantwortlich gemacht werden? Im Angesicht dieser autokratischen Maschine, wo stehen wir, wenn es um menschliche Gefühle geht, im Verhältnis zu der Dualität aus Liebe und moralischer Verantwortung?“

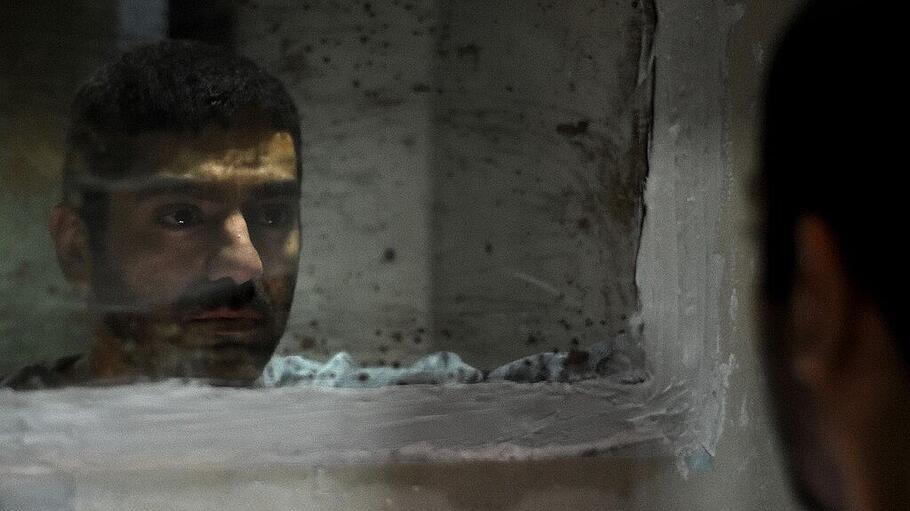

Der Film besteht aus vier Episoden, die zwar um das gleiche Thema kreisen, aber unterschiedliche Handlungen mit unterschiedlichen Protagonisten erzählen. In der ersten Kurzgeschichte, die den Titel des gesamten Films trägt, erlebt der Zuschauer zunächst eine dreiköpfige Familie an einem normalen Tag, an dem sie ganz alltägliche Dinge tut. Erst in der Nacht wird es ernst, als Familienvater Heshmat (Ehsan Mirhosseini) zu seiner Arbeit fährt ... und die Episode mit einem Schockmoment endet.

„Die Kritik am Regime verbindet der iranische Regisseur

freilich mit einer offensichtlichen Liebe zu Land und Leuten“

Die zweite Geschichte mit dem Titel „Sie sagte: Du schaffst das“ zeigt junge Soldaten, die – das stellt sich schnell heraus – ihren Wehrdienst im Todestrakt eines Gefängnissen tun. Pouya (Kaveh Ahangar) wurde der Befehl erteilt, „den Hocker wegzuziehen“. Darüber diskutiert er mit seinen Kameraden, und später auch mit seiner Freundin am Telefon, der er geschworen hatte, keinen Menschen zu töten.

In der dritten Episode „Geburtstag“ steht wiederum ein Wehrpflichtiger im Mittelpunkt: Javad (Mohammad Valizadegan) hat Urlaub bekommen, um seine Freundin Nana (Mahtab Servati) an ihrem Geburtstag zu besuchen. Die Stimmung in Nanas Familie ist aber mehr als gedrückt, nachdem ein Freund der Familie vom Regime hingerichtet wurde.

Mit einem Geheimnis konfrontiert

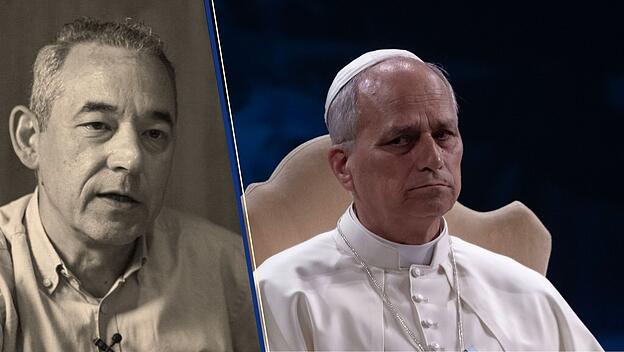

Die vierte Erzählung „Küss mich“ handelt von der in Deutschland lebenden Studentin Darya (Baran Rasoulof, die Tochter des Regisseurs), die den Iran besucht. Sie wird von ihrem Onkel Bahram (Mohammad Seddighimehr) und ihrer Tante Zaman (Jila Shahi) aufgenommen. Dort, mitten in den Bergen, wird sie mit einem Geheimnis konfrontiert. Die episodische Form wählte Mohammad Rasoulof dem Vernehmen nach, um die iranischen Zensurbehörden irrezuführen: Vier Assistenten meldeten je einen Kurzfilm an. Die Hindernisse, die der Regisseur nehmen musste – er wurde mit Berufsverbot belegt, weshalb Rasoulof nicht den Goldenen Bären der Berlinale entgegennehmen konnte – umgeht er wie sein Kollege und Freund Jafar Panahi in „Taxi Teheran“ (DT vom 21.7.2015), indem er viele Szenen aus dem Auto heraus dreht.

Der rote Faden, der sich durch die vier Geschichten zieht, ist die Todesstrafe. Wie eingangs erwähnt, geht es Mohammad Rasoulof darum, bei aller Verantwortung des Regimes auch die Mitwirkung des Einzelnen auszuloten. Schließlich muss er seine Tat vor seinem eigenen Gewissen verantworten. Dies scheint in der ersten Episode bereits ad acta gelegt worden zu sein.

Zur kurz, um komplexe Fragen zu vertiefen

In den weiteren Geschichten aber sind die jungen Leute noch nicht abgestumpft. Sie haben noch die Chance, sich zu entscheiden, selbst wenn die Entscheidung eines Widerstandes fatale Folgen haben könnte. Allerdings sind die einzelnen Episoden letztlich zu kurz, um die komplexen Fragen zu vertiefen. Doch geht es darin nicht nur um Zustimmung oder Ablehnung der auferlegten Aufgabe.

Die Kritik am Regime verbindet der iranische Regisseur freilich mit einer offensichtlichen Liebe zu Land und Leuten. Dies wird etwa an der Zeit deutlich, die sich Rasoulof und sein Kameramann Ashkan Ashkani nehmen, an der Aufmerksamkeit, die sie dem gewöhnlichen Leben, etwa dem Trubel in Teheran, widmen, oder auch an den ruhigen Landschaftsaufnahmen. Wie Panahi und andere iranische Regisseure kann Mohammed Rasoulof beides miteinander vereinbaren.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.