Jorge Mario Bergoglio wurde am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires als Sohn von Mario Bergoglio, einem Eisenbahnbeamten, und Regina Maria Sivori, einer Hausfrau, geboren. 1928 hatten die Eltern von Genua aus Italien verlassen, um in Buenos Aires ihr Glück zu suchen, Jorge Mario war das älteste von fünf Kindern.

Im Alter von 21 Jahren wurde dem jungen Bergoglio aufgrund einer schweren Lungenentzündung der obere Teil der rechten Lunge entfernt. Damals wurden Lungenkrankheiten wie Pilzinfektionen aufgrund des Mangels an Antibiotika chirurgisch behandelt. Chemiefacharbeiter geworden, bestritt Bergoglio seinen Lebensunterhalt zwischenzeitlich mit Reinigungsarbeiten in einer Fabrik und arbeitete dann auch als Türsteher in einem Club in Córdoba. Er beschloss, in das Priesterseminar von Villa Devoto einzutreten und begann am 11. März 1958 sein Noviziat in der Gesellschaft Jesu. Eine Zeit lang verbrachte er in Chile und kehrte danach nach Buenos Aires zurück, um 1963 sein Studium der Philosophie abzuschließen. Die Priesterweihe empfing er am 13. Dezember 1969 durch die Handauflegung von Erzbischof Ramón José Castellano von Córdoba.

Von Johannes Paul II. zum Weihbischof von Buenos Aires ernannt

Vom 31. Juli 1973 bis 1979 war Jorge Mario Bergoglio Jesuiten-Provinzial von Argentinien. 1986 schickten ihn die Oberen nach Deutschland. Er sollte an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main studieren, mit dem Ziel, eine Doktorarbeit über Romano Guardini zu schreiben, die er aber nie einreichte. In seine Heimat zurückgekehrt, wurde er Spiritual und Beichtvater der Kirche der Gesellschaft Jesu in Córdoba.

Am 20. Mai 1992 wurde er von Johannes Paul II. zum Weihbischof von Buenos Aires ernannt. Die Bischofsweihe empfing er am 27. Juni 1992 durch Kardinal Antonio Quarracino, den Erzbischof von Buenos Aires. Am 3. Juni 1997 wurde er zum Koadjutor-Erzbischof der Diözese und trat nach dem Tod von Kardinal Antonio Quarracino am 28. Februar 1998 dessen Nachfolge an. Er wurde somit Primas von Argentinien. Ab dem 6. November desselben Jahres war er auch Ordinarius für die Gläubigen des östlichen Ritus in Argentinien.

Am 21. Februar 2001 ernannte Johannes Paul II. Erzbischof Bergoglio zum Kardinal. Von 2005 bis 2011 führte er den Vorsitz der Bischofskonferenz von Argentinien. Darüber hinaus war er Mitglied der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika, Großkanzler der Katholischen Universität Argentiniens und Präsident der Bischöflichen Kommission für die Päpstliche Katholische Universität Argentiniens. In Rom wurde er zudem Mitglied der Kongregationen für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, für den Klerus, für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens sowie Mitglied des Päpstlichen Rates für die Familie.

Bergoglios Warnung vor „selbstbezüglicher“ Kirche erregt Aufmerksamkeit

Mit dem Rücktritt von Benedikt XVI. begann am 28. Februar 2013 die Sedisvakanz. Die Kardinäle trafen sich in Rom, und während der Versammlungen der Papstwähler hielt Kardinal Bergoglio eine Ansprache, die mit der Warnung vor einer „selbstbezüglichen“ Kirche die Aufmerksamkeit der Kardinäle erregte.

Das Konklave begann am Nachmittag des 12. März. Die Wahl Bergoglios fand am Abend des nächsten Tages im fünften Wahlgang statt. Kardinal Bergoglio nahm den Papst-Namen Franziskus an, in Erinnerung an den heiligen Franz von Assisi. Er war der erste Jesuit, der je Papst geworden ist, und der erste Pontifex aus Amerika.

Seine Wahl stand unter starkem Einfluss der Medien und der Vorgänge im Vatikan in den vorangegangenen Jahren, die unter dem Namen „Vatileaks“ bekannt geworden waren. Franziskus verordnete dem Vatikan eine Kurienreform, ordnete das Finanzwesen neu und genoss bis zuletzt eine hohe Popularität bei den Medien und einfachen Leuten. Das Programm seines Pontifikats fasste er in dem Apostolischen Schreiben „Evangelii gaudium“ („Freude des Evangeliums“) vom 24. November 2013 zusammen.

Zahlreiche Reisen an die Peripherien der Weltkirche

Zahlreiche Auslandsreisen führten Franziskus an die Peripherien der Weltkirche. Aus den jungen Ortskirchen berief er zahlreiche Kardinäle und sorgte für eine weitere Internationalisierung des „roten Senats“ der Päpste, der nun in Rom zusammenkommen wird, um den Nachfolger von Franziskus zu wählen.

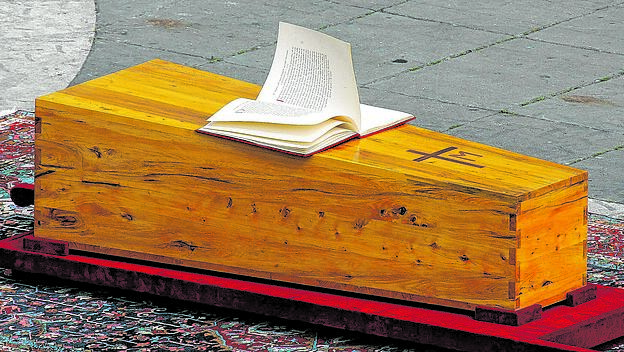

Im Februar wurde der Papst wegen einer schweren Lungenentzündung in die römische Gemelli-Klinik eingewiesen, wo er zwei Mal fast gestorben wäre. Offiziell sprach der Vatikan bei der Rückkehr von Franziskus in seine Residenz Santa Marta von einer fortschreitenden Genesung. Am Ostersonntag erteilte er noch von der Loggia des Petersdoms aus den Segen „Urbi et orbi“. Am darauffolgenden Morgen ist er verstorben. DT/gho

Eine ausführliche Würdigung des Pontifikats folgt.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.