Im Jahr 2022 wurde die erste repräsentative gesamtdeutsche Studie zum Thema „Multiple Bibelverwendung in der spätmodernen Gesellschaft“ durchgeführt. Was wissenschaftlich klang, war in der Sache leicht verständlich; ging es doch um die Frage, wie wichtig und alltagsrelevant den Deutschen die Bibel ist. Die Ergebnisse waren angesichts einer Gesellschaft, die sich immer weiter von ihren christlichen Ursprüngen entfernt, wenig überraschend. Zwar besitzen noch über 50 Prozent der Menschen in Deutschland eine Bibel, doch wird die schriftliche Grundlage des christlichen Glaubens nur noch von rund 30 Prozent der Menschen mindestens einmal jährlich in die Hand genommen.

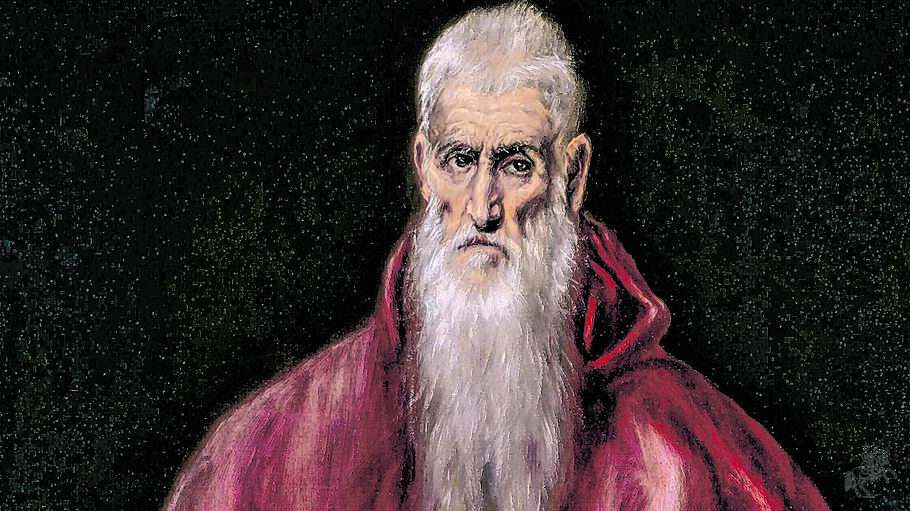

Gelehrter und Asket

Die heilige Schrift sollte das ganze Alltagsleben des Christen durchdringen, meinte der heilige Hieronymus.