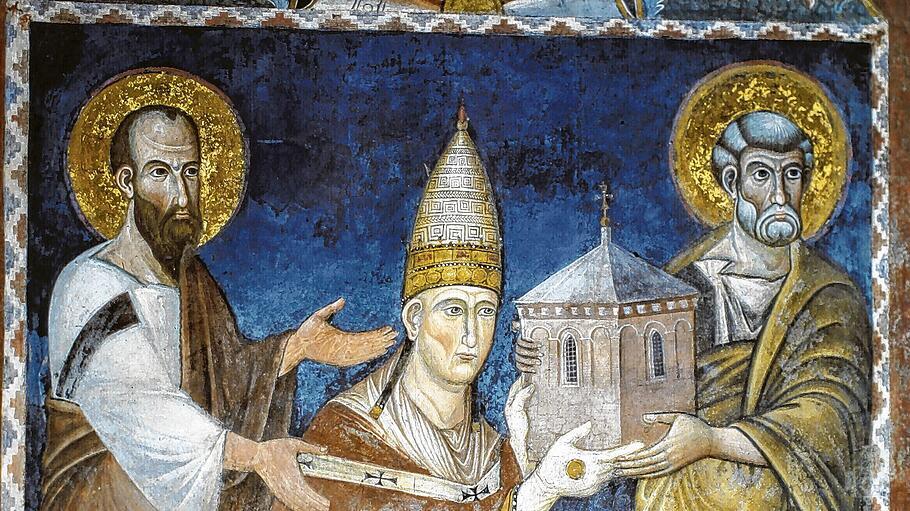

Schon im knappen Titel wird klar, worum es in diesem beachtlichen wie umfangreichen Opus eines anonymen Dominikaners geht, wenn es dort salopp heißt „Tractatus contra Graecos“ – zu Deutsch: „Traktat gegen die Griechen“. Bei aller theologischen Argumentation voller gedanklichem Tiefgang bestimmen vor allem konfessionelle Polemik und Spitzfindigkeiten diese Schrift aus dem Jahr 1252, die von der Kirchenhistorikerin Andrea Riedl dem Publikum in einer aktuellen Übersetzung jüngst zugänglich gemacht wurde. Die Veröffentlichung des lateinisch verfassten Traktats fiel mitten in eine überaus aufgeheizte Phase der Beziehungen zwischen der lateinischen West- und der byzantinischen Ostkirche. So haben die ...

Theologie mit heißer Feder

Der mittelalterliche „Traktat gegen die Griechen“ eines anonymen Dominikaners aus Konstantinopel zeigt, wie Streitfragen nach der Kirchenspaltung von 1054 erörtert wurden.