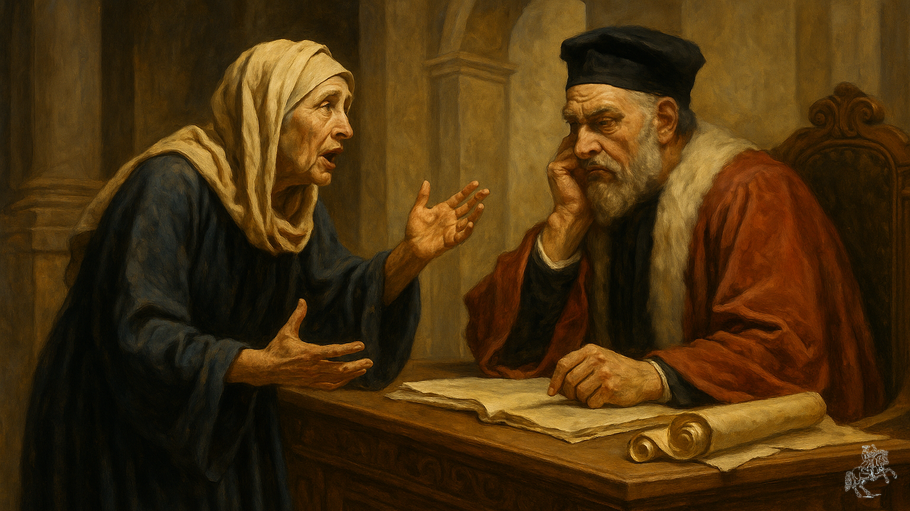

Das inständige Gebet ist ein bekanntes Motiv der christlichen Spiritualität. Das neutestamentliche Gleichnis vom ungerechten Richter und der unbequemen Witwe spricht aber nicht von einer bestimmten mystischen Gebetsform, sondern einfach von der beharrlichen Ausdauer im Beten. Um dies zu veranschaulichen, kommt es zu einer Gegenüberstellung der beiden Gestalten aus dem Gleichnis. Beide sind in der jüdischen Tradition sehr geläufig. Die Richter stehen im Alten Testament ständig unter Kritik wegen ihrer Ungerechtigkeit und der Beugung des Rechts zuungunsten der Schutzlosesten, die etwa kein Geld für Bestechung in Rechtssachen aufbringen können.

Gottes Suche nach dem Glauben der Geschöpfe

Wenn auch der ungerechte Richter die Bitte erhört, wie barmherzig muss Gott dann erst sein? Es gilt also, sich stetig um Wachstum in Gebet und Glaube zu bemühen.