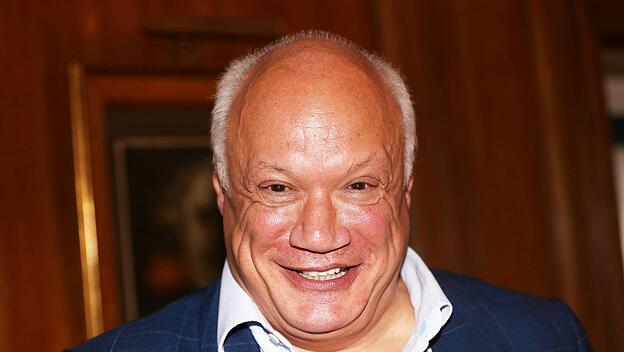

Der französische Autor, Regisseur und bekennende Katholik Eric-Emmanuel Schmitt (Jahrgang 1960) reiste 2022 im Auftrag des Vatikans nach Israel, um ein Reisetagebuch zu verfassen, das gerade auf Deutsch im C. Bertelsmann Verlag erschienen ist (Jerusalem. Meine Begegnung mit dem Heiligen Land). In Deutschland ist er bekannt für Werke wie „Oskar und die Dame in Rosa“, „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ oder „Das Evangelium nach Pilatus“. Seit 2016 sitzt Schmitt in der Académie Goncourt, die den wichtigen Literaturpreis Prix Goncourt vergibt.

Eric-Emmanuel Schmitt, nach Ihrer Israel-Reise sind Sie dem Heiligen Vater persönlich in einer Privataudienz begegnet. Welche Erinnerung behalten Sie an dieses Gespräch zurück?

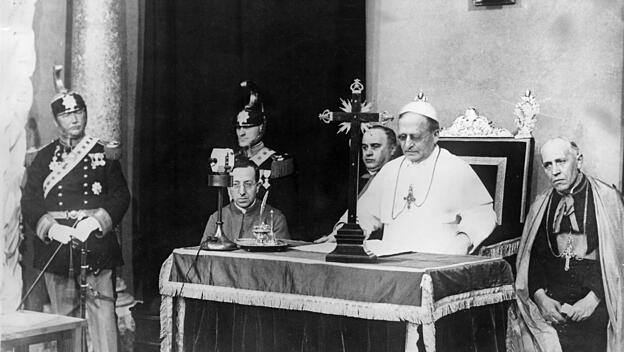

Ich stand einem Mann gegenüber, der Spiritualität ausstrahlte, aber auch von ihr getragen wurde. Sein Körper war bereits schwach, aber in ihm war ein Licht, das stärker war als sein eigener Körper. Was mich beeindruckt hat, war seine Demut. Als er mich nach der Audienz zur Tür begleitete, sah ich, dass er Schmerzen hatte. An der Tür sagte er zu mir: „Beten Sie für mich.“ In dem Moment schaue ich auf seinen Stock, ich schaue auf seine Hüfte, ich schaue auf seine körperlichen Schwierigkeiten und denke, dass er davon spricht. Da bricht er in lautes Gelächter aus und sagt mir: „Nein, nein, nein, das ist es nicht.“ Und er zeigt auf die Bibliothek des Vatikans. Und dann dahinter Rom, die ganze Welt, die gesamte Christenheit, und sagt mir: „Die Aufgabe ist schwer, betet, dass ich der Aufgabe gewachsen bin und sie erfüllen kann.“

Was hat Sie an diesem Moment so bewegt?

Erstens, weil das von einer unglaublichen Demut zeugte: Der Papst sah sich selbst als auf einer Mission und schrieb seine eigene Bedeutung allein seiner Mission zu, nicht sich selbst. Zweitens, indem er mich um mein Gebet bat, sagte er mir: „Dein Gebet ist in den Augen Gottes genauso viel wert wie meines.“ Diese Brüderlichkeit – wenn er mir schrieb, schrieb er: „Caro fratello“, lieber Bruder – diese Brüderlichkeit, die er mir entgegenbrachte, das ist es, was mir von ihm in Erinnerung bleiben wird. Er war der Vermittler von etwas Größerem, aber er ermutigte jeden Einzelnen, auch selbst Vermittler zu sein.

Mit Papst Franziskus teilten Sie die Verehrung für den heiligen Charles de Foucault, auf dessen Spuren Sie selbst vor einigen Jahren zu Gott gefunden haben, und dessen Verständnis von Mission. Können Sie das genauer beschreiben?

Charles de Foucault war ein Christ, der in einer muslimischen Welt gelebt hat und sich einfach durch seinen christlichen Lebenswandel Respekt und Zuneigung verschafft hat, ohne Proselytismus. Missionar zu sein nach dem Vorbild von Charles de Foucault bedeutet, durch sein eigenes Leben Zeugnis zu geben. Die Vorstellung von Papst Franziskus war, dass jeder ein lebendiger und legitimer Zeuge des Christentums ist. Das ist einer der revolutionären Aspekte seines Pontifikats, dass er der Ansicht war, dass niemand das Christentum „besitzt“, sondern dass alle es teilen und bezeugen können. Papst Franziskus hatte diese Kraft, jedem Legitimität zu verleihen. Der Blick von Franziskus war in diesem Sinne nicht nur wohlwollend, sondern auch fruchtbar, das heißt, wenn ich mit ihm sprach, zog mich das nach oben. Er sprach wenig, er hörte zu. Aber er hörte auf eine Weise zu, die einen erhob und zum Besten führte.

Wie blicken Sie als Künstler auf das Wirken von Papst Franziskus?

Papst Franziskus war der Meinung, dass Künstler natürlich eine enorme Rolle im spirituellen Leben spielen, sei es in einem atheistischen oder gläubigen spirituellen Leben. Vor nicht allzu langer Zeit lud er etwa hundert Künstler aus allen Bereichen der Kunst, Filmemacher, bildende Künstler, Musiker, Autoren aus der ganzen Welt in die Sixtinische Kapelle ein. Und er hielt eine große Rede über die Bedeutung der Künste im geistlichen Leben. Nicht nur über die Evangelisierung durch die Kunst, sondern über die Fähigkeit jeder Kunst, uns für die Komplexität des Daseins zu sensibilisieren, uns das Bewundernswerte bewundern zu lassen oder das zu hinterfragen, was laut der einen oder anderen Ideologie selbstverständlich ist. Er hatte, wie ich glaube, ein ganz besonderes Gespür dafür, dass die Künste sehr wichtig sind.

Was wird Ihrer Meinung nach das Vermächtnis sein, das Papst Franziskus der Kirche hinterlässt?

Ich habe vor wenigen Tagen einen Leitartikel in „Le Monde“ geschrieben, in dem ich sagte, dass er ein großer Papst war, der daran gehindert wurde, sein Werk zu vollenden. Das heißt, er hätte mehr und schneller reformieren wollen, aber er wurde durch den Widerstand, den es gab, und den er respektierte, daran gehindert. Er wollte die Kirche nicht spalten, kein Schisma provozieren, und hat deshalb das Tempo gedrosselt. Widerstände stammten aus der Kurie, aus verschiedenen Ländern, aber auch von Alter und Krankheit. Aber das, was ihn in meinen Augen so groß macht, ist, dass er respektierte, was ihn behinderte. Aber ich denke, dass seine Diagnose dadurch auch sein Blick auf die Dinge bleibt, die er nicht reformieren konnte. Dieser Blick wird bleiben, er wird fortbestehen und meiner Meinung nach weiterhin Erleuchtung bringen, und man wird nicht ignorieren können, was er aufgezeigt hat und was er vielleicht nicht überwinden konnte.

Welchen Papst braucht die Kirche nun?

Wie Franziskus wird auch sein Nachfolger mit einer Kirche konfrontiert sein, die tatsächlich im Begriff ist, sich zu spalten. Es gibt zwei Brüche, den zwischen Norden und Süden, und den zwischen Traditionalisten und Modernisten. Diese beiden Brüche verschärfen sich. Es wird die schwierige Aufgabe des neuen Papstes sein, diese Spaltungen zu bewältigen, alles zusammenzuhalten und gleichzeitig voranzukommen. Mein Eindruck ist, dass man aktuell die eine Seite zu verlieren droht, wenn man mit der anderen vorankommt und umgekehrt. Es ist ganz allgemein schon schwierig genug – auf natürlichem Wege unmöglich! – als Kirche zusammenzubleiben. Aber heutzutage ist es besonders schwierig. Das, was ich persönlich mir von dem nächsten Papst wünsche, ist dass er sich davon fernhält, das Lehramt mit moralischer Arroganz zu vertreten, wie es auch Papst Franziskus getan hat. Wie oft sagte er: „Wer bin ich, um zu urteilen?“

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.