Ein spätsommerlicher Sonntagmorgen, die Straßen in der Essener Innenstadt sind noch leer. Doch zwischen Bischofshaus und Rathaus sind schon zwei Schwestern der „Missionarinnen der Nächstenliebe“ unterwegs. Ihre blau-weißen Saris setzen sich von den grauen Häusern unter dem bewölkten Himmel ab. Auf einer Wiese neben einer Betonbrücke, halb versteckt von einem Baum, tuscheln drei Männer. „Guten Morgen, möchten Sie Kaffee?“, fragt Schwester Maximilienne. Ein Mann kommt ihr entgegen. Mitte 30, verschlafene Augen, sein Gesicht ist aufgequollen und rot, seine Kleidung und Hände schmutzig. „Schwester, ich tue Ihnen nichts“, setzt er mit slawischem Akzent an.

„Lassen Sie es mich erklären. Für mich sind Sie heilig. Sie sind Engel. Und was die dahinten jetzt machen“, er deutet auf seine Kumpane, „das ist böse, und das sollen Sie nicht sehen“. Schwester Maximilienne blickt ihm verständnisvoll in die Augen. „Wir warten dahinten“, verspricht sie. Kurz darauf möchte der Mann Kaffee und Toasts haben, auch für die anderen beiden. „Sie haben sich gerade Drogen gegeben“, erklärt er. „Ich weiß“, sagt Schwester Maximilienne – weder erstaunt noch verurteilend. Dann teilt der Mann sein Leid: Wieso er Drogen nimmt und viel Alkohol trinkt. „Dein Herz ist bestimmt sehr verletzt“, sagt die Schwester am Ende. „Ja“, erwidert der Mann. Die Schwester reicht ihm eine „Wundertätige Medaille“, befestigt an einer weißen Schnur. Der Mann nimmt sie ihr ab und hängt sie ihr selber um.

„Ich bin nicht würdig, ich habe zu viel Schlechtes getan. Gott hat mich vergessen“, sagt er. Seine Schultern hängen nun herunter und fast sieht er aus wie ein kleiner, trauriger Junge. „Gott kann Sie nicht vergessen. Er liebt Sie, ganz egal, was Sie tun“, beteuert Schwester Maximilienne. Plötzlich muss der Mann los. Nach ein paar schnellen Schritten kehrt er um und legt der Schwester seine Hand auf die Schulter. „Ich komme gleich wieder. Wenn Ihnen in der Zwischenzeit jemand etwas tut: Dreimal laut rufen und ich bin da. Ich passe auf Sie auf.“

„Man kann die Menschen nicht zwingen"

„Oft können wir nur ganz wenig tun. Es ist, als würden wir wie Maria unter dem Kreuz stehen. Sie sah Jesus leiden und tröstete ihn durch ihre Gegenwart“, sagt Schwester Maximilienne beim Weitergehen durch die Essener Innenstadt. Alle hundert Meter liegen Obdachlose auf Pappe oder Isomatten am Boden. Die Nacht war kalt, darum freuen sich die meisten über den warmen Kaffee der Schwestern. „Der Kaffee ist nur ein Vorwand, damit wir Kontakt aufnehmen können“, erklärt die französische Schwester. Sie ist seit gut einem Jahr eine der sieben Missionarinnen der Nächstenliebe, die in Essen leben. Davor arbeitete sie in Norwegen und Afrika. Die Schwestern ziehen oft um.

In einem kleinen Park liegen drei Männer unter einem Baum. Der eine hat große Wunden an seinen Beinen und Füßen, der andere einen halb amputierten Fuß. „Du musst morgen um 10 Uhr in dieses Krankenhaus gehen“, sagt die Schwester dem verwundeten Mann und deutet auf das Gebäude am Ende der Straße. „Die Ärzte können dich behandeln.“ Der Mann schüttelt nur ablehnend den Kopf. Die Schwester ermahnt ihn noch einmal, seine Wunden verarzten zu lassen. „Man kann die Menschen nicht zwingen. Hier in Essen gibt es viele Hilfsangebote. Aber manche Obdachlose wollen sie nicht annehmen. Sie sagen, ‚ist doch egal, wenn ich sterbe‘“, sagt Schwester Maximilienne.

„Die tun viel Gutes, diese Schwestern“

Der Aldi am Bahnhof hat auch sonntags offen. Davor wartet ein Mann im Rollstuhl und grüßt die Schwestern. Neben ihm sein Freund, der sich gerade zwei Bierdosen besorgt hat. „Wer ist das denn?“, fragt der Freund. „Kennst du nicht Mutter Teresa? Das sind ihre Schützlinge“, erklärt der Mann im Rollstuhl. „Die tun viel Gutes, diese indischen Schwestern.“ Um zehn Uhr sind die beiden Kaffeekannen leer und alle 24 Sandwiches sowie einige „Wundertätige Medaillen“ verteilt. Die Schwestern machen sich auf den Nachhauseweg. Die Obdachlosen haben sie zu ihrer Suppenküche am Nachmittag eingeladen. Ein junges Paar läuft vorbei und grüßt ein wenig lallend. Beide haben blasse Gesichter, zerrissene Kleider und riechen stark nach Alkohol. „Es ist sehr viel Leid sichtbar, vielen Menschen geht es wirklich schlecht“, sagt die Schwester.

Die Missionarinnen der Nächstenliebe wohnen in einem hellbraunen Einfamilienhaus an einer grauen Straße nahe der Innenstadt und der ICE-Trasse. Schräg gegenüber ist eine Shisha-Bar, immer wieder ertönen die Motoren der vorbeirasenden Autos. Im Haus fühlt man sich wie in einer anderen Welt – nicht nur, weil dort Englisch gesprochen wird: blank geputzte Böden, an den Wänden Bilder von Mutter Teresa, Kreuze und Bibelzitate. In den Wandnischen stehen Marienstatuen, davor je ein Blumenstrauß. Der Besucherraum ist gleichzeitig die Sakristei. „Oh Priester, feiere diese Messe, als sei es deine erste, deine letzte, deine einzige“, steht dort auf einem kleinen Poster.

Aufstehen um 4.40 Uhr

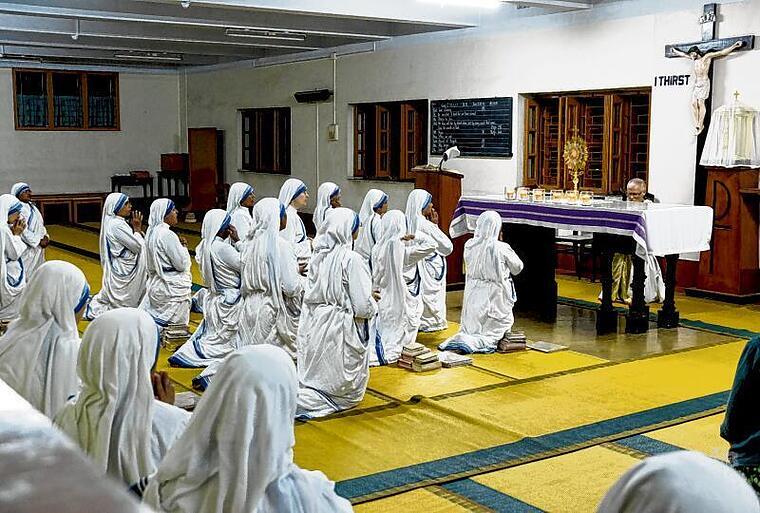

In der ersten Etage befindet sich die Kapelle, der Ort, an den die Schwestern ihre Besucher mit einem fröhlichen „Do you want to see Jesus?“ gewöhnlich als Erstes führen. Jetzt beginnt die Messe. Die Schwestern sind barfuß, ihre Gebetsbücher umwickelt mit braunem Packpapier. Zum Hinsetzen dient der beige Teppich; für den Priester, Besucher und ältere Schwestern Stühle. „Mich dürstet“, steht neben dem großen Holzkreuz an der Wand. Der Tag hat für sie um 4.40 Uhr mit dem Stundengebet und anderen Morgengebeten begonnen. Danach las jede Schwester für sich in der Bibel. Gegen sechs Uhr gab es Frühstück. Gegen sieben Uhr begann die Arbeit. Eine Schwester bereitet seitdem in großen Töpfen und Ofenformen das Essen für die Suppenküche vor.

Um 14 Uhr – nach dem Mittagsgebet, dem Mittagessen und der Pause – klingelt es. Fünf Männer kommen, um den Rosenkranz zu beten. Eine halbe Stunde später ist der Speisesaal dann gut gefüllt. Die meisten der Gäste sind Männer. Schwester Lumena spricht ein Tischgebet. Ein kleines Mädchen aus Togo hilft beim Bedienen. Sie ist seit einem Jahr in Deutschland, mit den Schwestern befreundet und trägt nun schwungvoll die Teller zu den Plätzen. Dann verschwindet sie in der Küche, um den Kuchen in Stücke zu schneiden. Am Ende türmt sich das Geschirr auf dem Abstellwagen vor der Küche. Eine Spülmaschine gibt es nicht, dafür aber lauter Waschzuber mit warmem Wasser und Spülmittel – und ein im ganzen Orden verbreitetes, ausgeklügeltes System, wie man spült. Auch eine Waschmaschine besitzen die Schwestern nicht; nur ein Waschbrett. „Danke, Schwester, für das gute Essen“, sagt ein Gast, als er seinen leeren Teller vor der Küche abstellt. „Du bist immer dankbar und aufmerksam. Schön, dass du wieder da warst“, antwortet die Schwester.

„Kehre zurück zur Anbetung“

Außer in Essen hat der Orden der „Missionarinnen der Nächstenliebe“ in Deutschland Häuser in Berlin-Kreuzberg, Chemnitz, Mannheim, Hamburg, München und Frankfurt am Main. Weltweit gibt es in 137 Ländern 710 Niederlassungen und mehr als 5 000 Schwestern. Den Großteil machen die aktiven Schwestern aus, einen kleineren die kontemplativen, die sich hauptsächlich dem Gebet widmen. Hinzu kommen die aktiven und kontemplativen Brüder sowie die Priestergemeinschaft „Corpus Christi Movement“. Das Mutterhaus steht in Kalkutta. Generaloberin ist seit 2022 die Inderin Schwester Joseph. Davor war es für 13 Jahre Schwester Mary Prema, die aus dem Norden von Deutschland kommt. Sie löste die Inderin Schwester Mary Nirmala Joshi ab, die Nachfolgerin von Mutter Teresa.

Am 7. Oktober 1950 anerkannte der Heilige Stuhl den Orden, welchen die als Agnes Gonxha Bojaxhiu 1910 in Skopje geborene Albanerin in Kalkutta gegründet hatte. Die Essener Schwestern feierten das Ordensjubiläum bereits am 5. September, dem Todes- und Gedenktag ihrer 2016 heiliggesprochenen Gründerin. „Wir haben beides zusammengelegt, damit die Leute, die kommen wollen, auch kommen können. Vor allem die Älteren. Innerhalb so kurzer Zeit zweimal herzufahren, das wäre zu viel“, erklärt Schwester Lumena im Gespräch mit der „Tagespost“. Die Schweizerin ist aktuell die einzige Schwester in Essen, deren Muttersprache Deutsch ist. „Mutters Gedenktag ist immer ein Tag des Gebetes für uns. Den ganzen Tag über laden wir ein, zur Anbetung zu gehen“, sagt sie.

Es ist spät am Nachmittag, die Gäste sind gegangen, der Boden ist gewischt. „Wenn du wirklich in der Liebe wachsen willst, kehre zurück zur Eucharistie, kehre zurück zur Anbetung“, sagte Mutter Teresa. Die Schwestern nehmen das ernst. Heute müssen zwei von ihnen abends den Zug nehmen, darum ist die Anbetungszeit eine Stunde vorverlegt. Im Anschluss daran beten sie das Stundengebet und nach dem Abendessen ist ein wenig Freizeit. Um 21 Uhr beginnt die absolute Stille in dem kleinen Kloster.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.