Worin wurzelt der Mensch? Was ist seine metaphysische Heimat? Sind wir Menschen „Erdgeborene“ oder unsterbliche Himmelskinder, ein Stück Natur oder reine Vernunftsubjekte? Oder können wir uns, wie einige unserer Zeitgenossen meinen, unsere metaphysische Heimat selbst aussuchen? „Weder haben wir dich himmlisch noch irdisch, weder sterblich noch unsterblich geschaffen, damit du wie dein eigener, in Ehre frei entscheidender, schöpferischer Bildhauer dich selbst zu der Gestalt ausformst, die du bevorzugst“, spricht Gott, so heißt es schon beim Renaissance-Philosophen Pico della Mirandola.

Was macht den Menschen zum Menschen?

Die aristotelische Tradition definiert den Menschen als „animal rationale“, als ein vernunftbegabtes Lebewesen. Diese Definition steht für das Wesen oder die Natur des Menschen. „Natur“ ist ein mehrdeutiger Begriff: Er kann für dasjenige stehen, was ohne unser Zutun einzig aufgrund eines selbst-begonnenen Entstehungs- und Wachstumsprozesses vorhanden ist im Unterschied zu den Produkten von Technik und Kultur (das Natürliche im Sinne des Gewachsenen). „Natur“ kann aber auch für diejenigen Eigenschaften einer Sache stehen, die diese Sache zu etwas von einer bestimmten Art (hoc aliquid) machen, ohne die diese Sache also nicht mehr diejenige wäre, die sie ist.

Von der Natur des Menschen zu sprechen, heißt also von dem zu sprechen, was ihn zu einem Menschen macht. Damit ist gerade kein mysteriöser Wesenskern gemeint, sondern ein in sich komplexes Ensemble von wesentlichen Anlagen oder Dispositionen, die den verschiedenen Vollzügen, in denen sich das Menschsein äußert (nachdenken, diskutieren, glauben, versprechen, verzeihen, handeln, arbeiten, lieben, zweifeln, sich ängstigen etc.), zugrunde liegen.

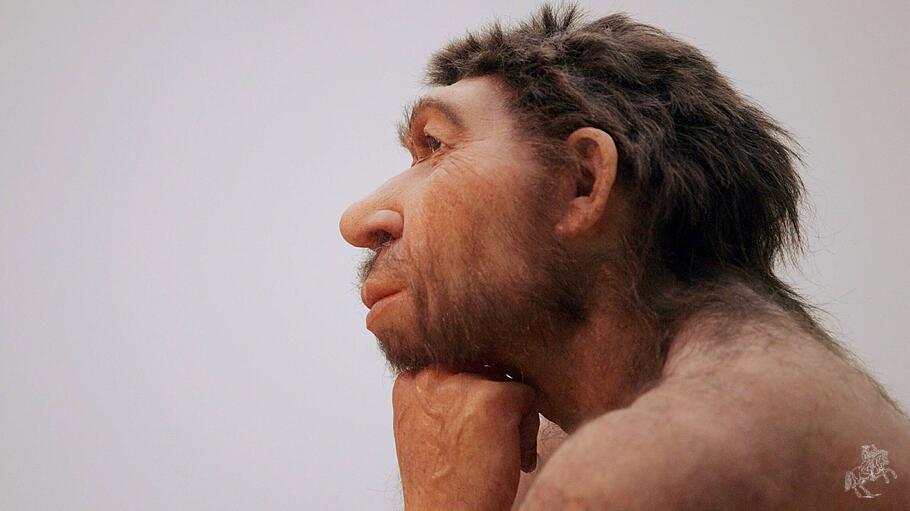

In der Definition des Menschen als „animal rationale“ werden zwei basale Eigenschaften, die für sich gesehen schon ein komplexes Potential bilden, in ein Verhältnis der Spezifikation zueinander gesetzt: das Lebewesen-Sein einerseits (nächsthöhere Gattung) und die Vernunftbegabung andererseits (spezifische Differenz). Das Lebewesen-Sein umfasst die Dispositionen zur organischen Selbsterhaltung, zur Fortpflanzung, zur sinnlichen Wahrnehmung verbunden mit Lust- und Schmerzempfindung, zum Streben, zum Sich-Fortbewegen, zur Affektivität. Dieses Ensemble von Dispositionen steht für die „Naturseite“ des Menschen.

Die Vernunftnatur

Diese zeichnet ihm erst einmal die Bedingungen vor, unter denen er seine Vernunftnatur entfalten kann. Diese Bedingtheit äußert sich in Eigenschaften wie Sterblichkeit, Bedürftigkeit, Verletzlichkeit, Affektivität: Der Mensch kann jederzeit und muss irgendwann sterben, er ist auf Nahrung und Zuwendung angewiesen, er will sich fortpflanzen, er ist auch emotional von dem betroffen, was ihm widerfährt. Diese „Naturseite“ bildet aber nicht nur den Rahmen für die Entfaltung der Vernunftnatur, sondern wird von dieser auch in einer bestimmten Weise überformt: Es besteht ein Unterschied zwischen bloßer Nahrungsaufnahme und Speisen, zwischen Kopulation und der „Sprache des Leibes“, zwischen Verenden und Sterben.

Interessant an der klassischen Definition ist, dass hier die „Naturseite“, insofern sie sich auf die generische Eigenschaft des Lebewesen-Seins gründet, zum Wesen des Menschen dazugehört. Sie wird gerade nicht – wie im Transhumanismus oder in vielen konstruktivistischen Anthropologien, die einzig die Fähigkeit der Selbst-Transzendenz oder der Selbst-Transformation als für den Menschen wesentlich anerkennen – als „Material“ angesehen, das beliebig gestaltbar wäre oder das dem eigentlichen Menschsein gar im Wege stünde und dessen man sich, am besten mit technischen Mitteln, zu entledigen hätte. Vielmehr bildet diese „Naturseite“ mit der ihr eigentümlichen Kontingenz, die ein „normales“ menschliches Leben ausmacht, den vorgegebenen Rahmen des Menschseins, der nicht ohne weiteres manipuliert werden kann. Daher lässt sich in einem übertragenen Sinn auch von einer „Ökologie des Menschen“ sprechen: „Auch der Mensch“, so Benedikt XVI. in seiner Berliner Rede, „hat eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit.“

Das "Ich" im Gebet

Diesen natürlichen Rahmen zu betonen, bedeutet nicht, wie Heidegger in seinem Humanismus-Brief meinte, den Menschen „in den Wesensbereich der Animalitas“ zu verstoßen, so sehr man auch die spezifische Differenz herausstellt. Gerade der abendländische Begriff der Person steht für den Versuch, die dem Menschen eigentümliche Sonderstellung zu denken, ohne dabei den wesentlichen Bezug zum Natürlichen zu verneinen oder zu verdrängen. Personen, so Robert Spaemann in seinem gleichnamigen Buch, sind dadurch charakterisiert, dass sie sich „zu der Art, der sie angehören, auf andere Weise verhalten als Exemplare anderer Spezies. Personen sind in einem unvergleichlichen Sinn Individuen.“ Jemanden als Person anzusprechen setzt voraus, dass klar ist, was (d.h. von welcher Art) dieser „Jemand“ ist.

Auch wird damit keine zusätzliche, akzidentelle Eigenschaft ausgesagt. Vielmehr wird etwas ausdrücklich gemacht, was Menschen als Menschen auszeichnet, nämlich die besondere Weise, in der sie das, was sie ihrer Art nach sind, realisieren. Diese besondere Existenzweise kann als der Vollzug eines Selbstverhältnisses beschrieben werden, das durch einen schier unendlichen phänomenalen Reichtum, aber auch durch eine besondere Einsamkeit gekennzeichnet ist: Das von mir gelebte Menschsein fühlt sich für mich in einer besonderen Weise an, aber mit dieser Perspektive bin ich erst einmal allein. Gerade das Gebet, wenn es nicht bloß im Äußerlichen verhaftet bleibt, konfrontiert mich mit dieser meiner Innenseite: „Das menschliche ,Ich‘ nimmt im Gebet“, so Johannes Paul II., „leichter die Tiefgründigkeit seines Personseins wahr.“

Die Privatheit

Mit dem modernen Subjektbegriff wird besonders die Privatheit, Phänomenalität und Nicht-Objektivierbarkeit dieser besonderen Seinsweise betont. Der Begriff des Subjekts tendiert aber dazu, die natürliche Grundlage menschlicher Subjekte auszublenden oder als bloßes Anhängsel zu betrachten. Demgegenüber ist der klassische Personbegriff von vornherein auf die Artnatur des Menschen und damit auch auf seine natürliche Einbettung bezogen. Dieses Bezogensein braucht nicht als eine Bürde verstanden zu werden, die der Mensch mit sich herumschleppt: Die natürliche Einbettung kann und sollte für uns Menschen zum Betätigungsfeld charakterlicher Tugenden (Besonnenheit, Tapferkeit, Gelassenheit etc.) und anderer Kompetenzen wie Phantasie, Findigkeit, Kooperationsfähigkeit und Vertrauensbereitschaft werden. Diese machen es möglich, dass mein Leben trotz seiner vielfältigen Kontingenz nach wie vor das von mir geführte Leben ist; was mir widerfährt, ist dasjenige, woran ich charakterlich wachsen kann.

Echo des Schöpfers

Über diesen tugendethischen Bezug zum Natürlichen geht die christliche Anthropologie nochmals hinaus, indem sie das recht verstandene Natürliche, das sich im Menschen zeigt, als Einprägung oder „Echo“ des göttlichen Schöpfungswillens versteht und als einen Leitfaden zur inhaltlichen Bestimmung des vernunftgegebenen natürlichen Sittengesetzes heranzieht. Das Natürliche des Menschen ist dann nicht blinde Faktizität, sondern Mitgift eines liebenden Schöpfergottes, der damit etwas meint (und der uns auch die Mittel an die Hand gibt, mit dieser Mitgift in der rechten Weise umzugehen). Dies auszulegen und als konstitutiven Teil des guten menschlichen Lebens verständlich zu machen ist die Aufgabe einer christlichen Anthropologie.

Die berühmte „Theologie des Leibes“ von Johannes Paul II. zielt auf die „menschliche Liebe im göttlichen Heilsplan“; Liebe wird darin ganz auf den Leib durchsichtig. Diese Sicht ist heute für junge Menschen durchaus attraktiv: Sie lernen das Geschlecht als tiefe Sehnsucht erkennen.

Der Autor:

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.