Echte Klarheit hat das zweite Urteil des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts zur Triage nur in einem Punkt gebracht: In der föderalen Architektur der Bundesrepublik Deutschland sind es die Länder, die den gesetzlichen Rahmen vorzugeben haben, innerhalb dessen Ärzte medizinische Ressourcen Patienten zuteilen, wenn diese nicht mehr für alle reichen, die sie benötigen. Der Bund ist dazu laut der in der Verfassung geregelten Kompetenzverteilung nicht befugt. So weit, so klar. Unklar bleibt hingegen, wie genau der rechtliche Rahmen aussehen könnte, den die Länder nun ausarbeiten müssen, ohne dabei gegen die in Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz garantierte Berufsfreiheit der Ärzte zu verstoßen.

Klar ist ferner, dass es einer solchen gesetzlichen Regelung bedarf. Denn das hatte das Bundesverfassungsgericht bereits in seinem vorangegangenen, Ende Dezember 2021 veröffentlichten ersten Triage-Urteil klargestellt. Damals wiesen die Höchstrichter den Gesetzgeber an, „unverzüglich“ dafür Sorge zu tragen, dass Menschen mit Behinderungen „bei der Verteilung knapper intensivmedizinischer Behandlungsressourcen“ nicht benachteiligt würden. Das Haus des damaligen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) brauchte ganze elf Monate, um eine Regelung zu erarbeiten, die so voller handwerklicher Fehler war, dass das Bundesverfassungsgericht sie nun wieder kassierte.

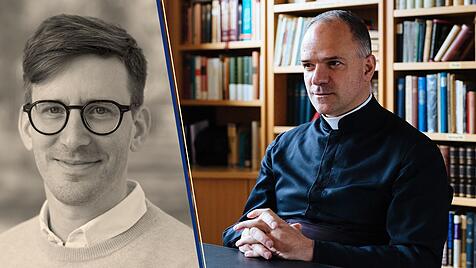

Ärzte wehren sich gegen Verbot der Ex-post-Triage

Doch das eigentliche „Problem“ sind die Ärzte. Bundesärztekammer, die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und allen voran – die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) – wehren sich gegen ein Verbot der sogenannten Ex-post-Triage. Von einer Ex-post-Triage spricht man, wenn bei einem Patienten eine bereits begonnene Behandlung zugunsten eines neu eingetroffenen Patienten abgebrochen wird, mit der Begründung, der neu eingetroffene Patient weise bessere Überlebenschancen auf.

Das aber wäre der Tod der Ethik in der Medizin. Wer glaubt, es sei die vorrangige Aufgabe von Ärzten, in der Pandemie so viele Menschenleben wie möglich zu retten, hat das Menschenbild des Grundgesetzes nicht verinnerlicht, das es verbietet, Leben gegen Leben aufzurechnen. Anders formuliert: Dem Menschenbild des Grundgesetzes wird nur dort Genüge getan, wo sich die Zuteilung medizinischer Ressourcen einzig und allein daran orientiert, ob sie nach ärztlichem Ermessen bei dem gerade zu behandelnden Patienten indiziert ist und Erfolg verspricht. Tut sie das nicht, ist sie zu unterlassen. Tut sie es, hat der Patient einen moralischen Anspruch auf eine solche Behandlung.

Wer eine solche Entscheidung später allein deswegen wieder revidiert, weil ein später ankommender Patient eine noch erfolgversprechendere Prognose besitzt, macht – ob er sich dessen bewusst ist oder nicht – aus Personen Nummern und schwingt sich zum Herrn über Leben und Tod auf.

Gute Absichten garantieren keine guten Handlungen

Natürlich sollte man Ärzten auch in solchen Fällen nur die besten Absichten unterstellen. Und: möglichst viele Menschenleben retten zu wollen, ist auch per se ein gutes und kein schlechtes Ziel. Aber moralisch „gut“ können nur solche Handlungen genannt werden, bei denen sowohl das Ziel als auch die zu seiner Erreichung eingesetzten Mittel jeweils gut sind. Und das ist eben hier nicht der Fall.

Denn: Eine erfolgversprechende Behandlung abzubrechen, weil die medizinische Ressource – in der Pandemie ging es vor allem um Beatmungsgeräte – einem später eintreffenden Patienten noch mehr helfen könnte, ignoriert die Würde des zuerst eingetroffenen Patienten. Wenn die Ärzte hier nicht von allein umdenken, wird der Gesetzgeber ihnen auf die Sprünge helfen müssen.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.