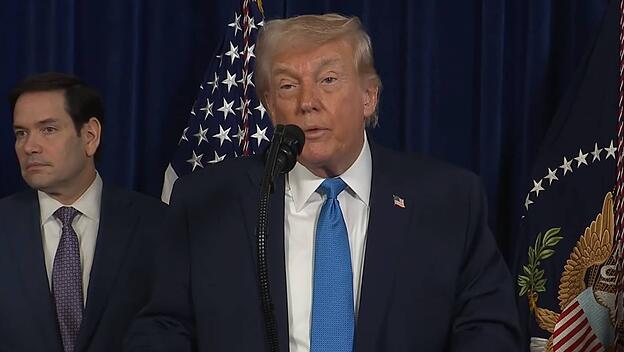

In sechs Monaten wird Venezuela mehr Geld machen als zuvor in sechs Jahren“ – glaubt man den selbstbewussten Ankündigungen von Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, so stehen Venezuela nach der Entführung des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro durch die USA nun goldene Zeiten bevor. Ob es tatsächlich so kommen wird, hängt allerdings von vielen Faktoren ab, unter anderem der Investitionsbereitschaft ausländischer Unternehmen. Bei den jüngsten Gesprächen zwischen dem US-Präsidenten und Vertretern mehrerer Energieunternehmen herrschte Einigkeit: Interesse bestehe, doch nur unter der Bedingung, dass Rechtsstaatlichkeit, politische Stabilität und verlässliche Spielregeln zurückkehren. US-Außenminister Marco Rubio hat dafür einen Drei-Phasen-Plan skizziert: Stabilisierung, Erholung, Übergang zur Demokratie. Offen bleibt insbesondere, wie Phase drei glaubwürdig erreicht und dauerhaft abgesichert werden kann.

Über eine Erneuerung der venezolanischen Wirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Rechtsstaatlichkeit hat „Die Tagespost“ mit zwei venezolanischen Wirtschaftsexperten gesprochen. Immer wieder fällt der Name María Corina Machado: Die Oppositionsführerin gilt vielen als einzige Persönlichkeit, die das Vertrauen schaffen kann, das Investitionen in einem Land erfordern, dessen Institutionen über Jahre ausgehöhlt wurden. Investoren suchen Garantien, die über die aktuelle US-Politik hinausgehen. Ohne eine demokratische Verankerung sind Versprechen fragil. Die US-amerikanische Regierung kooperiert allerdings vorerst mit der alten sozialistischen Elite um die Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez und ließ sich auch nicht spürbar dadurch beeindrucken, dass Machado kürzlich Trump ihren Friedensnobelpreis schenkte. Trotz der bislang allerdings eher zögerlichen Freilassung politischer Gefangener seit der US-Intervention steht die Demokratisierung Venezuelas damit auf unsicherem Boden.

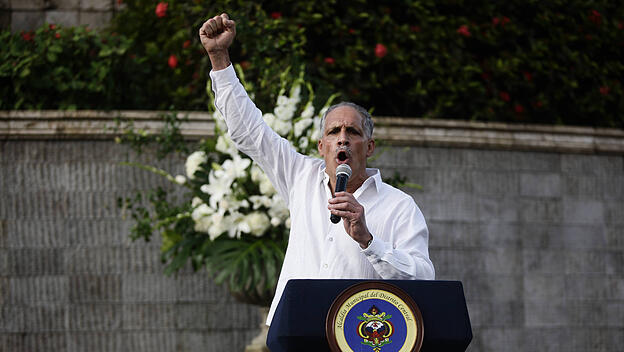

Juan Fernández, Sonderbeauftragter für Kohlenwasserstoffe der venezolanischen Exilregierung und ehemaliger Manager der Erdölgesellschaft PDVSA, beschreibt von Miami aus den Zustand der Branche als Kern der aktuellen Krise: „Seit 1999 prägt der Niedergang des Ölsektors in Venezuela die wirtschaftliche Lage des Landes und die Verarmung der Bürger.“ Das sei auch einer der Gründe für die Auswanderung von mehr als acht Millionen Venezolanern. Die Ölproduktion fiel von mehr als drei Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2001 auf deutlich unter eine Million.

Zudem sind die Strukturen ineffizient: Die Zahl der Beschäftigten sei übermäßig hoch, die Leistung pro Mitarbeiter dagegen niedrig – während Chevron 74 Barrel pro Mitarbeiter und Exxon 63 Barrel pro Mitarbeiter förderten, komme PDVSA nur auf 10. Die Raffinerien liefen ebenfalls nur noch auf einem Bruchteil ihrer Kapazität. „Wartungsstau, Unfälle und Missmanagement schränken die betriebliche Nutzung stark ein, wodurch der venezolanische Markt nicht ausreichend mit Kraftstoffen versorgt werden kann, aber auch Exportverluste verursacht werden.“ Die Unfallhäufigkeit werde durch mangelnde Instandsetzung und Fachkenntnisse sowie durch Überlastung von Anlagen und Ausrüstung verursacht. Wer „diesen Hebel wieder in Gang setzen“ wolle, brauche Milliardeninvestitionen – und Rahmenbedingungen, die es derzeit nicht gibt.

Fernández betont die Notwendigkeit von Rechtssicherheit, Stabilität und einem wettbewerbsfähigen Steuerrahmen. Reformankündigungen der Machthaber genügten nicht, da sie eher Unsicherheit zementierten. Ein transparentes Regelwerk sei entscheidend, um Investoren zu ermutigen und Eigentumsrechte zu schützen. Der Wiederaufbau müsse Teil eines umfassenderen Plans sein. Das Treffen von Präsident Trump mit Energieunternehmen zeige, dass venezolanische Lieferungen für die Energiesouveränität ganz Amerikas, aber auch Europas, zentral seien.

Ángel Alvarado, ehemaliger Abgeordneter Venezuelas und zurzeit Senior Fellow an der University of Pennsylvania, warnt davor, auf technokratische Abkürzungen zu setzen. Drei Jahrzehnte Reformpolitik in Lateinamerika hätten gezeigt, dass sich die Annahme, „sobald die makroökonomischen Ungleichgewichte korrigiert sind, pendelt sich die politische Ordnung von selbst ein“, als irrig erwiesen habe. Stabilisierung und Wachstum, so Alvarado mit Bezug auf Rubios Drei-Phasen-Plan, schafften nicht automatisch bessere Institutionen: „Von oben verordnete Maßnahmen mögen ökonomisch sinnvoll sein, scheitern aber oft an Legitimität und Akzeptanz – und werden bei der nächsten politischen Erschütterung zurückgedreht.“ Wo Reformen als vorübergehend gälten, entstünden falsche Anreize: kurzfristiges Investieren, Kapitalflucht, defensive Dollarisierung.

Für Venezuela bedeute das: „Die Wirtschaft kann nicht von der Politik getrennt werden.“ Es reiche nicht aus, „die Wirtschaft in Ordnung zu bringen“ und zu hoffen, die Politik werde nachziehen. Ohne Institutionen, Legitimität und Glaubwürdigkeit „laufen selbst die besten wirtschaftlichen Rezepte Gefahr, nur vorübergehende Lösungen für strukturelle Probleme zu sein.“ Nötig sei ein „überprüfbarer politischer Fahrplan mit Zeitplänen, Verpflichtungen und Rechenschaftsmechanismen“ – einschließlich Wahlgarantien, Gewaltenteilung und Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit. Erst dann werde aus der Hoffnung auf Investitionen eine belastbare Perspektive.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.