Schon das Entrée vor Beginn des eigentlichen Rundgangs durch den thematisch gegliederten Ausstellungsbereich ist von zeitloser Schönheit. Die hier versammelten Werke sind in der Zeit vom 16. bis ins frühe 18. Jahrhundert entstanden. Sie stimmen die Besucher auf das in dieser Zeitspanne entstandene Genre der vielfältigen und detailreichen Stillleben ein. Aus dem Gemälde „Satyr und Mädchen mit dem Fruchtkorb“ (um 1612) aus der Werkstatt von Peter Paul Rubens blickt der Waldgeist keck die Betrachter an und lädt zum verführerischen Genuss ein. Warum hält der vornehm gekleidete Junge im „Bildnis eines Knaben“ (1590) von Agostino Carracci in seinen zierlichen Fingern ein Paar Kirschen?

Stillleben in Dresden: Zeitlose Schönheit

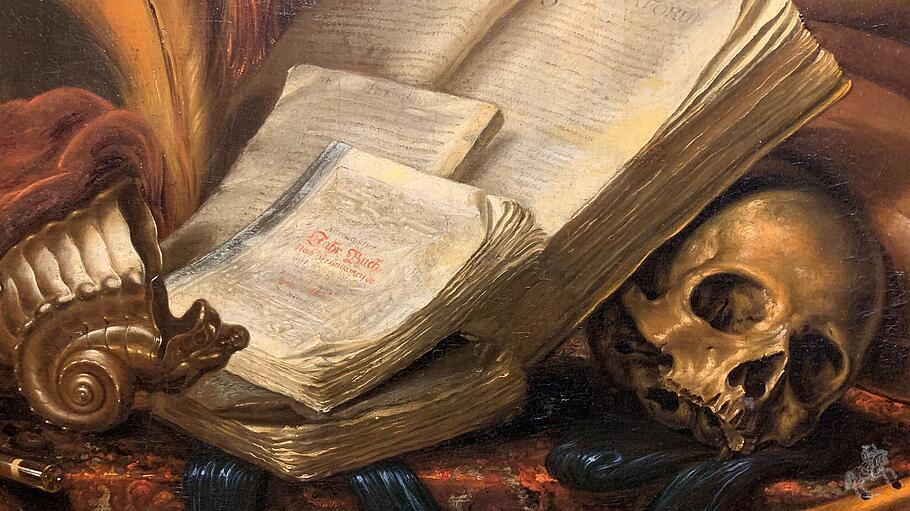

Fisch, Ei und Kirsche: Die Gemäldegalerie Alte Meister präsentiert eine Ausstellung rund um das Thema „Stillleben“.