Das Schweigen am Grab ist oft ohrenbetäubend. Und doch hallt in diesem Schweigen eine drängende Frage: Soll – ja, kann – für die Verstorbenen gebetet werden? Welche Hoffnung liegt darin, welche theologische Deutung trägt es, welche pastorale Gestalt nimmt das Gebet an? Kaum eine Praxis ist so vertraut und zugleich so umstritten – ein Elefant im Raum, der seit Jahrhunderten mitschwingt, ohne dass immer offen über ihn gesprochen wird.

Der letzte Halt für die Seele

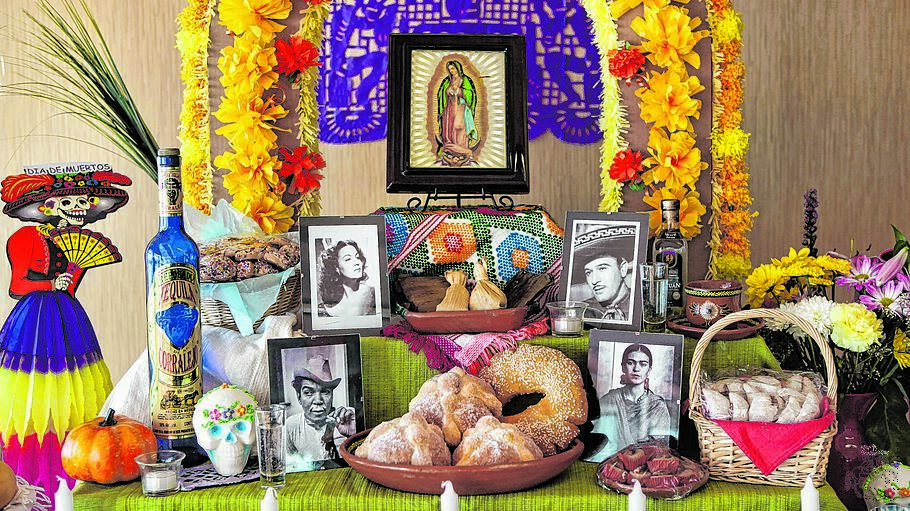

Ein Sammelband beleuchtet das Gebet für die Verstorbenen in unterschiedlichen Epochen und Kulturen.