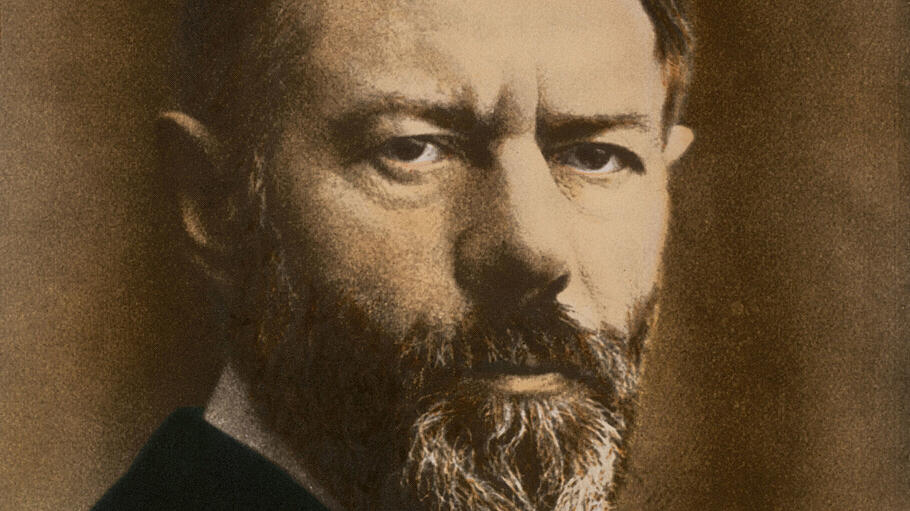

Max Weber (1864-1920) gilt noch immer als Schwergewicht auf dem Gebiet sozialwissenschaftlicher Theoriebildung. Auch führende Soziologen der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, wie Jürgen Habermas und Niklas Luhmann, haben sich auf ihn berufen. Wie schon bei Nietzsche ist auch bei Weber der Begriff der Werte wichtig, die er aber als subjektive Präferenzen aus der Forschung ausblenden will, um das Objektivitätsideal der Wissenschaft zu retten. Wie Professor Felix Dirsch in seinem Beitrag über Max Weber zeigt, kann die Wissenschaft „weder als Schiedsrichter zwischen Weltanschauungen, die als ,Götter' wiederkehren, fungieren noch Handlungsanweisungen zum richtigen Leben präsentieren.

Ethik ist polytheistisch

Die Ethik ist demnach nicht wissenschaftlich zu begründen; vielmehr kommt sie ,polytheistisch' daher.“ Man finde bei den großen moralischen Streitpunkten keinen Konsens, was die Auseinandersetzungen zwischen den Religionen belegten.

Auch die Legitimation der Herrschaftsformen ist ein großes Thema bei Weber, besonders die des charismatischen Machthabers. Weitere Schwerpunkte sind das Verhältnis von „Wirtschaftsethik und Religion“ - der Katholizismus übt nach Weber eher negative Einflüsse auf das Profitstreben aus. In der kirchlichen Verwaltung des Mittelalters sieht er bereits effiziente bürokratische Strukturen. Weber selbst sah sich als „religiös unmusikalisch“.

DT/ari

Mehr über den Sozialwissenschaftler Max Weber, dessen Werk noch immer viel beachtet ist, erfahren Sie in der kommenden Ausgabe der Tagespost. Holen Sie sich das ePaper dieser Ausgabe