Gibt es eine Kindheit ohne Oliver Twist? Oder ohne die „Weihnachtsgeschichte“, in deren Verlauf der misanthropische Geizkragen Ebenezer Scrooge von den drei Geistern der Weihnacht zu einem großzügigen und herzlichen Charakter geläutert wird? Charles Dickens' Gestalten leben auch heute noch. Diverse Film-, Fernseh- und Bühnenadaptionen sorgen dafür, dass sie zumindest dem Namen nach auch denen bekannt sind, die nie eines seiner Bücher gelesen haben. Sie sind unsterblich. Wohl auch deshalb meinte G. K. Chesterton, Dickens habe seine Figuren zu Göttern gemacht und sei „mehr Mythologe als Romancier“ gewesen.

Der Gentleman sieht den Abgrund

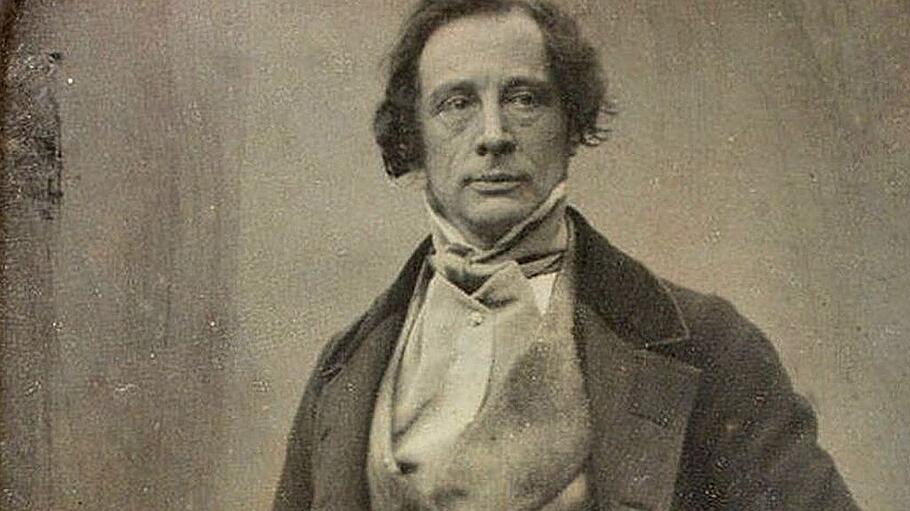

Charles Dickens war mehr Mythologe seiner Romanfiguren als Romancier. Zum 150. Todestag.