„Ich bin der Präsident, aber er ist der Boss!“ Der legendäre Spruch vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama trifft den überragenden Rang von Bruce Springsteen, der heute 75 Jahre alt wird, ziemlich genau. Die beiden sind dicke Freunde. 2012 war Springsteen das musikalische Gesicht der Wiederwahl Obamas, trotzdem behielt der Weltstar seinen kritischen Blick auf die amerikanischen Verhältnisse in einer gespalteten Gesellschaft, ganz egal unter welcher Regierung.

Dabei standen am Anfang nicht alle Zeichen auf Sieg für den Rock ’n’ Roller. Erst sein drittes Album in den Siebzigern zündete. Mit Cover-Fotos auf den Magazinen „Time“ und „Newsweek“ wurde er zum nationalen Star. Die LP „Born to Run“ profitierte davon, dass Springsteen mit dem Rücken zur Wand stand, die Plattenfirma hätte ihm nach dem dritten Anlauf keine weitere Chance gegeben. Der von Anfang an selbstkritische Künstler: „Mich hat gewurmt, dass die Single nicht Nr. 1 wurde. Ich träumte davon, dass jede Hausfrau meinen Song singt.“

Vieldeutige Annäherung an menschliche Schicksale

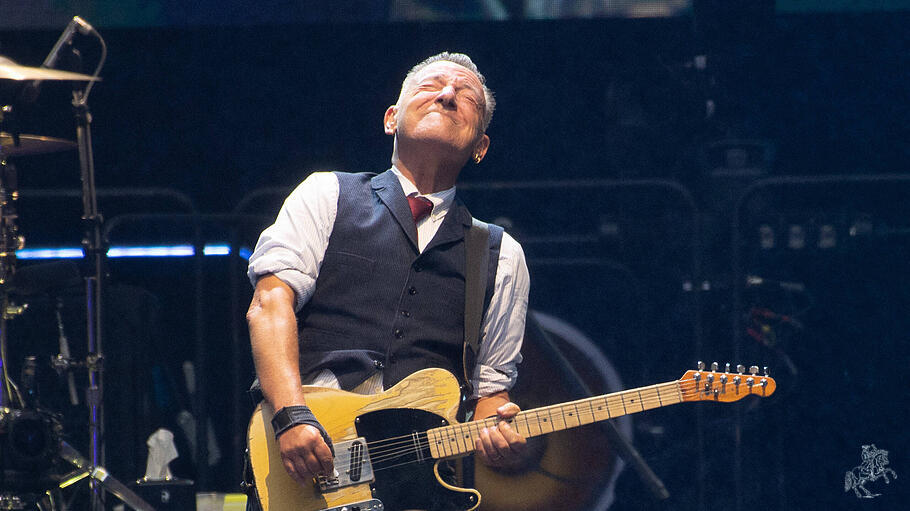

Heute scheint es im Rückblick gar nicht so wichtig gewesen zu sein, wie das damals mit den Tonträgern lief. Springsteen ist bis heute vor allem ein Live-Ereignis – und sein großes Live-Vorbild war Elvis. Mit sieben Jahren hatte Springsteen ihn in der Ed-Sullivan-Show gehört, danach war der Weg in die Musik vorgezeichnet. Andere Künstler kamen mit ihren Einflüssen dazu, Bob Dylan als Botschafter eines neuen gesellschaftskritischen Lebensgefühls setzte eine wichtige Marke in Bezug auf die Tiefenwirkung poetischer Texte.

Wie Dylan war Springsteen aber nie ein politischer Künstler, vielmehr war die Sprache der Musik bei beiden eine vieldeutige Annäherung an menschliche Schicksale – und an die Krise des amerikanischen Traums. Der kriegsverletzte Vietnam-Veteran und Autor Ron Kovic wurde zu einer personifizierten Ikone des Springsteen-Spirits, der Song „Born in the USA“ zur Hymne eines neuen Amerikas. Dieses neue Amerika war patriotisch und kritisch zugleich. Aber die Vereinigten Staaten waren damals auch noch relativ einig. Am besten hört man den tiefgründigen Song „Born in the USA“, den jeder kennt, in der Unplugged-Fassung nur mit einer sensitiv gezupften Akustik-Gitarre.

Auch viele Filme des New Hollywood behandelten damals ähnliche Themen amerikanischer Verirrungen, doch Springsteen blieb bei der Musik, der Regisseur Paul Schrader klopfte vergeblich an. Später fand er als Filmmusiker doch den Weg in die Kinosäle, für die Musik zum AIDS-Epos „Philadelphia“ gabs sogar einen Oscar. Der Einsatz für AIDS-Opfer trat an die Stelle der Identifizierung mit den Vietnam-Opfern der amerikanischen Tragödie in Indochina.

„Einmal Katholik, immer Katholik“

Die Republikaner und Ronald Reagan versuchten, sich an die urwüchsige Musik Springsteens mit ihrer Amerika-DNA anzulehnen. Der Sänger war entrüstet. Seine Vaterlandsliebe war damals unverfügbar, seine Botschaften unbestechlich. Seine Erfolgs-Liga war mittlerweile Prince und Madonna, mühelos füllte der Boss Stadien weltweit. Bis heute sind die Stadion-Mega-Auftritte der Superstars auf diese von Springsteen erfundene Massen-Performance zurückzuführen.

In einer biografischen Dokumentation blickt Bruce Springsteen zurück. „Spiritualität, Transzendenz, Erlösung – rückblickend sind meine Texte ziemlich religiös.“ Dieser Blickwinkel spielte in der Springsteen-Rezeption des vergangenen halben Jahrhunderts kaum eine Rolle. Doch ein Blick auf Springsteens Elternhaus zeigt: Mit einer italienischen Mutter und einem irischen Vater wurde er gleich doppelt katholisch ins Leben gestellt. „Einmal Katholik, immer Katholik“, erklärte der Boss vor 13 Jahren. In den ersten acht Schuljahren habe der Religionsunterricht bei ihm tiefe Spuren hinterlassen. Freimütig gibt er zu, dass sein späteres, promiskuitives Leben ihn von der Religion entfernt habe.

Heute singt er: „Triff mich im Land der Hoffnungen und Träume!“ Für den doppelten Katholiken Springsteen gibt es nicht nur diese irdische Welt.