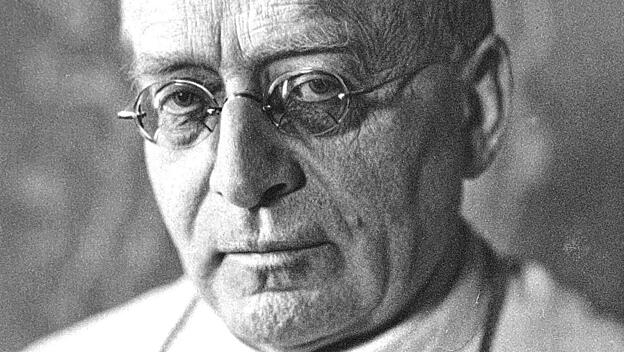

Das Evangelium richtet sich an das Individuum, nicht an das Kollektiv, es ruft den Einzelnen zur Buße, zur Umkehr. Daraus erklärt sich, dass die katholische Soziallehre (KSL) erst verhältnismäßig spät entstanden ist. Als ihr Gründungsdokument gilt die päpstliche Enzyklika „Rerum novarum“, veröffentlicht von Papst Leo XIII. im Jahr 1891. Das „sklavische Joch“ der Arbeiterschaft, wie es in der Enzyklika bezeichnet wird, führte im ausgehenden 19. Jahrhundert zu einer völlig neuen sozialen Frage.

Absage an Sozialismus

Diese wiederum führte zu einer immer stärkeren Verbreitung des Sozialismus, dem gleich zu Beginn der Enzyklika eine scharfe Absage erteilt wird: „Zur Hebung dieses Übels verbreiten die Sozialisten, indem sie die Besitzlosen gegen die Reichen aufstacheln, die Behauptung, der private Besitz müsse aufhören, um einer Gemeinschaft der Güter Platz zu machen […] Indessen ist dieses Programm weit entfernt, etwas zur Lösung der Frage beizutragen; es schädigt vielmehr die arbeitenden Klassen selbst; es ist ferner sehr ungerecht, indem es die rechtmäßigen Besitzer vergewaltigt, es ist endlich der staatlichen Aufgabe zuwider, ja führt die Staaten in völlige Auflösung.“

Begründet wird diese Haltung mit dem natürlichen Wesen des Menschen: „Vor allem ist also von der einmal gegebenen unveränderlichen Ordnung der Dinge auszugehen, wonach in der bürgerlichen Gesellschaft eine Gleichmachung von hoch und niedrig, von arm und reich schlechthin nicht möglich ist. Es mögen die Sozialisten solche Träume zu verwirklichen suchen, aber man kämpft umsonst gegen die Naturordnung an.

Solidarität und Subsidiarität

Es werden immerdar in der Menschheit die größten und tiefgreifendsten Ungleichheiten bestehen. Ungleich sind Anlagen, Fleiß, Gesundheit und Kräfte, und hiervon ist als Folge unzertrennlich die Ungleichheit in der Lebensstellung, im Besitze.“ Aus dieser Erkenntnis ergibt sich das erste Fundamentalprinzip der KSL, die Personalität: „Wurzelgrund, Träger und Ziel aller gesellschaftlichen Institutionen ist und muss auch sein die menschliche Person, die ja von ihrem Wesen selbst her des gesellschaftlichen Lebens durchaus bedarf“ (Gaudium et Spes).

Aus dem zweiten Teil dieses Satzes folgt sogleich das zweite Prinzip der KSL, die Solidarität, mit der wiederum das Gemeinwohl als drittes Prinzip eng verknüpft ist, definiert als „die Summe aller jener Bedingungen gesellschaftlichen Lebens, die den Einzelnen, den Familien und gesellschaftlichen Gruppen ihre eigene Vervollkommnung voller und ungehinderter zu erreichen gestatten“ (Gaudium et Spes).

Der Staat soll sich zurückhalten

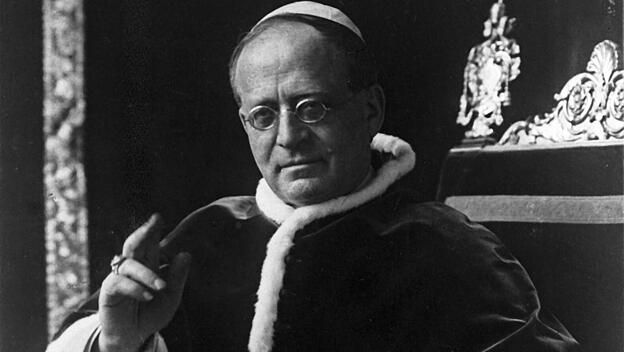

Entscheidend für das Verhältnis der Prinzipien untereinander ist, dass der Einzelne als Person stets im Mittelpunkt bleibt. Die Gesellschaft bzw. der Staat bildet kein eigenständiges Seinsprinzip, dem er sich unterzuordnen hätte. Dieser Gedanke findet schließlich seinen Ausdruck im vierten Prinzip der KSL, der Subsidiarität, begrifflich erstmals erwähnt in der Enzyklika „Quadragesimo anno“, veröffentlicht von Papst Pius XI. im Jahre 1931 anlässlich des 40. Jahrestags der Veröffentlichung von „Rerum novarum“, in der es gedanklich jedoch bereits auftauchte: „Nur soweit es zur Hebung des Übels und zur Entfernung der Gefahr nötig ist, nicht aber weiter, dürfen die staatlichen Maßnahmen in die Verhältnisse der Bürger eingreifen.“

Diese Maxime, derzufolge dem Individuum, der Familie und der Gemeinde eine größtmögliche Selbstbestimmung und Eigenverantwortung ermöglicht werden soll, hatte großen Einfluss auf die Entstehung des modernen Föderalismus sowie auf das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.