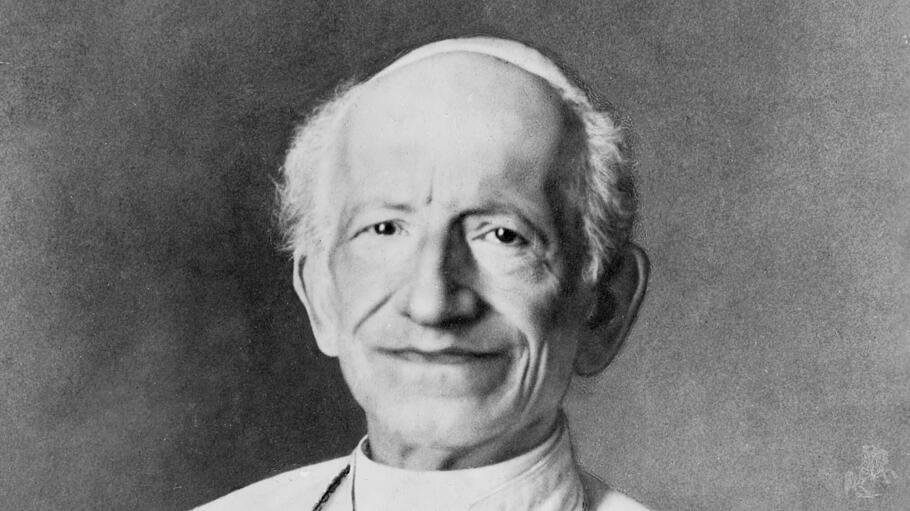

Als 1891 Papst Leo XIII. mit „Rerum novarum“ („Über die neuen Dinge“) auf die soziale Frage der Industrialisierung antwortete, konnte er noch nicht wissen, dass aus dieser Enzyklika später eine ganze Disziplin erwachsen sollte: die Katholische Soziallehre. Die Enzyklika verteidigte schlicht das Privateigentum, forderte den familiengerechten Lohn und ordnete den Staat klar dem Gemeinwohl unter, jenseits von Klassenkampf und ungezügeltem Kapitalismus.

Vom Naturrecht zur Katholischen Soziallehre

Es war der Beginn der Soziallehre der Kirche: „Rerum novarum“ von 1891. Papst Leo XIII. kritisierte Sozialismus und Kapitalismus, und betonte Eigentum, Familie und gerechten Lohn.