Vergangene Woche hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) im Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit, bei dem es um das Thema „Frauengesundheit“ ging, Sympathien für eine Lockerung des Verbots der Eizelle erkennen lassen. Dabei wäre die Union sicher gut beraten, die Finger von der Eizellspende zu lassen. Und das aus mehreren Gründen.

Grund für das in Deutschland geltende und im Embryonenschutzgesetz (ESchG) gleich zu Beginn geregelte Verbot der Eizellspende ist die Verhinderung der sogenannten „gespaltenen Mutterschaft“. Nach Paragraf 1, Absatz 1, Nr. 1. wird dort „mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe“ bestraft, „wer auf eine Frau eine fremde unbefruchtete Eizelle überträgt“. Ebenfalls bestraft wird, wer nach Paragraf 1, Absatz 2 „1. künstlich bewirkt, dass eine menschliche Samenzelle in eine menschliche Eizelle eindringt, oder 2. eine menschliche Samenzelle in eine menschliche Eizelle künstlich verbringt, ohne eine Schwangerschaft der Frau herbeiführen zu wollen, von der die Eizelle stammt.“

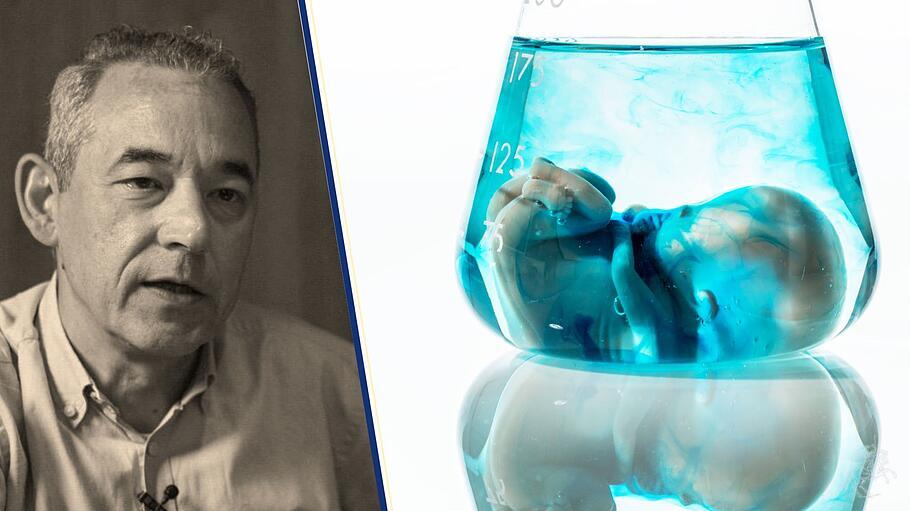

Bei Eizellspende: Mutter und Embryo sind zu 100 Prozent genetisch verschieden

Wer glaubt, dahinter verberge sich lediglich der Wunsch nach Eindeutigkeit bei den Abstammungsverhältnissen, hält den Gesetzgeber für unflexibler als er in Wirklichkeit ist. Auch wenn die gesundheitlichen Risiken für die Eizellspenderinnen heute geringer ausfallen mögen, als dies zur Zeit der Abfassung des Gesetzes der Fall war (auch die Medizin lernt dazu, verbessert und verfeinert die entsprechenden Verfahren), so sind die gesundheitlichen Risiken für die Kinder, die mittels Eizellspende gezeugt werden, noch dieselben wie damals. Das kann auch gar nicht anders sein. Denn anders als bei einer natürlichen Zeugung, bei der das Kind genetisch zur Hälfte mit der Mutter identisch ist, trifft das auf die mittels Eizellspende gezeugten Kinder nicht zu.

Schon bei der „spontanen Konzeption“, wie Mediziner die natürliche Zeugung im Fachjargon nennen, müssen die Zellen des Embryos dem Immunsystem der Mutter mit Hilfe des „embryo-maternalen Dialogs“ klar machen, dass es ihn nicht als fremd betrachten darf und tolerieren muss. Gelingt das aus irgendwelchen Gründen nicht, kommt es zu einer Fehl- oder Frühgeburt. Bei Kindern, die nach einer Eizellspende künstlich im Labor erzeugt wurden, sind diese Risiken jeweils signifikant erhöht. Je nach Studie variiert das Risiko einer Fehlgeburt nach einer Eizellspende zwischen 20 und 40 Prozent und das einer Frühgeburt zwischen 20 und 25 Prozent. Zum Vergleich: Bei einer spontanen Konzeption beträgt das Risiko einer Fehlgeburt nur zehn bis 15 Prozent, das einer Frühgeburt rund zehn Prozent.

Schwangere besitzen nach Eizellspende ein erhöhtes Risiko für Fehl- und Frühgeburten

Mit anderen Worten: Frauen, die nach der künstlichen Befruchtung der Eizelle einer fremden Spenderin schwanger werden, besitzen ein signifikant erhöhtes Risiko für Früh- und Fehlgeburten, und zwar allein deshalb, weil der Embryo anders als bei einer „spontanen Konzeption“ nicht nur zu 50 Prozent genetisch fremd ist, sondern eben zu 100 Prozent. Erschwerend hinzu kommt, dass die Fertilität von Frauen, die auf die Eizellspende einer anderen Frau angewiesen sind, um nach einer künstlichen Befruchtung schwanger werden zu können, ohnehin bereits auf die eine oder andere Weise in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Aber auch die Frauen, die nach einer Eizellspende und künstlicher Befruchtung schwanger werden, müssen mit erhöhten gesundheitlichen Risiken rechnen. Sie besitzen nämlich ein erhöhtes Risiko, einen Hypertonus (Bluthochdruck) oder gar eine Präeklampsie auszubilden. Die Präeklampsie zählt zu den sogenannten hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen, bei denen neben dem Bluthochdruck auch die Schädigung eines oder mehrerer Organe beobachtet wird. Häufig betrifft dies die Leber und/oder die Nieren. Es können aber auch das Gehirn, die Lunge und/oder die Plazenta betroffen sein. Ist Letzteres der Fall, läuft das Kind Gefahr, nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt zu werden. Mögliche Folgen sind dann Wachstumsstörungen, Spätschäden sowie Früh- und Fehlgeburten.

Niemals schaden – da war doch was

Natürlich können Frauen auch im Rahmen einer spontanen Konzeption an Hypertonus oder Präeklampsie erkranken, bisweilen sogar mit identischen Folgen für Mutter und Kind. Ethisch macht es jedoch einen gewaltigen Unterschied, ob dafür eine unbekannte genetische Disposition, ein ungesunder Lebensstil oder aber ein mit prinzipiellen Problemen behaftetes Verfahren ursächlich sind. Wer der Natur ins Handwerk pfuscht, trägt auch für sämtliche Folgen der von ihm initiierten Prozesse Verantwortung und kann sich nicht darauf zurückziehen, dass eine spontane Konzeption hin und wieder zu dem gleichen Ergebnis führt.

Anders formuliert: Wer Eizellspenden bewirbt, anbietet oder legalisiert, gibt vor, etwas verantworten zu können, das sich überhaupt nicht verantworten lässt. Denn bei Licht betrachtet, wendet er dem obersten Prinzip der Medizin, niemals zu schaden („nihil nocere“), eiskalt den Rücken zu.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.