Der „Hamburger Zukunftsentscheid“ ist „falsch“ ausgegangen. Anders kann man es eigentlich kaum sehen: Dass die Hamburger Bürger am vergangenen Sonntag unter anderem entschieden haben, schon 2040 und nicht erst 2045 klimaneutral zu werden, hilft dem Klima kein bisschen, da die Emissionen weitestgehend durch den europäischen Emissionshandel gedeckelt sind. Das in Hamburg eingesparte CO2 wird also einfach andernorts ausgestoßen – und die CO2-Vermeidungskosten, die in Hamburg entstehen, werden wohl höher sein als die eingesparten Vermeidungskosten andernorts, schlicht deshalb, weil der Anreiz, dort zu sparen, wo es am günstigsten geht, durch die Festlegung auf ein regionales Ziel und einen früheren Zeitpunkt zerstört wird. Die Hamburger werden wirtschaftlich unter dieser Entscheidung leiden. Ist das nun der Beweis, dass der Wähler dumm und direkte Demokratie falsch ist, wie in den sozialen Medien einige zum Besten geben, die sich sonst als liberale Superdemokraten gerieren?

Nein. Denn der Hamburger Zukunftsentscheid ist auch „richtig“ ausgegangen. Gerade weil er der bislang immer noch vergleichsweise leistungsstarken Hansestadt den wirtschaftlichen Niedergang aufzwingt, stärkt er ein Ideal, das es in letzter Zeit schwer hatte: die demokratische Entscheidung. Um nur ein Beispiel herauszugreifen: Am selben Tag, an dem die Hamburger dafür stimmten, sich einer masochistischen Klimaschutzvariante zu verschreiben, stimmten in Ludwigshafen die Bürger in einer Stichwahl über ihr nächstes Stadtoberhaupt ab. Gewonnen hat, nachdem der AfD-Kandidat bereits vorab in einer deutschlandweit beachteten, umstrittenen Ausschussentscheidung auf höchster politischer Ebene aussortiert worden war, der CDU-Kandidat Klaus Blettner. Kleiner Schönheitsfehler: Die Wahlbeteiligung lag schon im ersten Wahlgang bei rekordniedrigen 29,3 Prozent, in der Stichwahl nun noch bei 24 Prozent. 2017 waren es noch 60,2 beziehungsweise 34,8 Prozent in der Stichwahl gewesen.

In der Demokratie muss das Wählen Konsequenzen haben

Nun lag zwar die Wahlbeteiligung beim Hamburger Volksentscheid mit 43,7 Prozent ebenfalls nicht gigantisch hoch. Und doch ist die Botschaft, die von den beiden Wahlen ausgeht, eine komplett verschiedene. In Ludwigshafen hat sicherlich auch die implizite Botschaft, mit der eigenen Stimme gerade nicht gegen das „Establishment“ stimmen zu können, also das maximal mögliche Votum für Wandel nicht abgeben zu können, die Freude am Wählen vergällt, sodass ein Gutteil zu Hause geblieben ist. Der Demokratie wurde so kein Dienst erwiesen, denn sie lebt davon, dass wenigstens alle paar Jahre der Bürger als freier Souverän entscheidet, dass diese Entscheidung Folgen haben darf und muss, dass der Status quo abgewählt werden kann, wenn er nicht mehr gewollt wird.

Ganz anders in Hamburg: Hier wird es aller Voraussicht nach heftige politische Konsequenzen einer Wahlentscheidung geben. Das gibt den Wählern gewissermaßen staatsbürgerliche Würde und Verantwortung. Ich, der Wähler, stimme für Wandel und bekomme Wandel. Klasse! Dass die Menschen hier in der Sache unsinnig entschieden haben, ist dabei zweitrangig. Ganz im Gegenteil muss eine falsche Idee – und hier darf Hamburg wohl als Exempel für einen Großteil der deutschen Klimapolitik dienen – bevor sie endlich sterben kann, oft wohl erst in freier Entscheidung ausprobiert und als falsch erwiesen worden sein. Nur dann, wenn der Zusammenhang zwischen Entscheidung und Konsequenz klar etabliert ist, kann überhaupt von Verantwortung die Rede sein. Das ist in der demokratischen Logik eigentlich wichtiger als eine einzelne, regionale Fehlentscheidung.

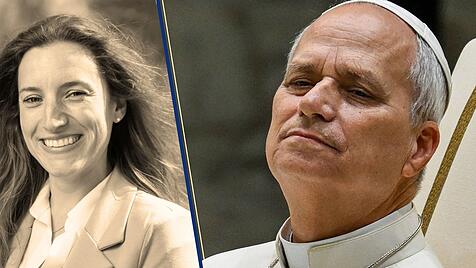

Zugegeben: Aus christlicher Sicht verhält es sich natürlich anders, denn was gut ist, wird nicht volatil demokratisch, sondern beispielsweise naturrechtlich begründet. Da man Demokrat und Christ sein kann, wahrscheinlich sogar als Christ Demokrat sein sollte, darf man sich aber auch mal über einen positiven demokratischen Impuls freuen, zumal wenn die christliche Perspektive im Konkreten eher unklar ist. Zumindest hatte sich die katholische Kirche in Hamburg in Bezug auf den Volksentscheid vergleichsweise stark zurückgehalten. Keine bischöfliche Einlassung, obwohl das Erzbistum Klimaschutz sonst durchaus hochhängt, nur die „Caritas im Norden“ taucht auf der Unterstützerliste des Volksentscheids auf, allerdings ohne sonst großartig die Werbetrommel gerührt zu haben.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.