Jahrzehntelang galt der Familienschmuck der österreichischen Kaiserfamilie als verschollen. Auf ihrer Flucht vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war es Kaiserin Zita, der Witwe des österreichischen Kaisers und ungarischen Königs Karl I., jedoch gelungen, bedeutsame Teile der privaten Familienschmuckstücke zu retten und im Kriegsjahr 1940 nach Kanada in Sicherheit zu bringen. Seitdem wurden die Gegenstände in dem Land durchgängig sicher aufbewahrt.

Wie die „New York Times“ als erste Zeitung berichtet, ist es den direkten Nachkommen des kaiserlichen Paares ein wichtiges Anliegen, das kulturhistorisch bedeutende Erbe ihrer Familie nun der Weltöffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Gegenstände wurden offenbar über die Jahrzehnte mit Sorgfalt aufbewahrt und befinden sich in jenem Zustand, in dem sie 1940 nach der Flucht der Familie durch Europa nach Kanada gebracht wurden. Ein unabhängiger Sachverständiger hat die Echtheit der Schmuckstücke geprüft und zertifiziert.

Bewahrung geprägt von Flucht und Verfolgung

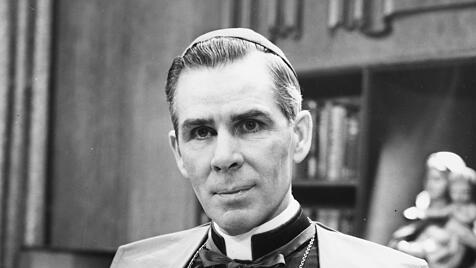

Die Familie des letzten regierenden Monarchen von Österreich-Ungarn musste im Jahr 1919 auf ihrem Weg ins Exil alle wesentlichen Vermögensgegenstände zurücklassen. Lediglich einige Teile des Privateigentums konnten in die Schweiz überführt werden, wo die Habsburger zunächst Zuflucht fanden. Der 2004 von Papst Johannes Paul II. seliggesprochene Kaiser Karl starb bereits 1922 in der Verbannung auf der Atlantikinsel Madeira. Die kaiserliche Witwe und ihre Kinder wurden später aufgrund ihres aktiven Engagements gegen die Hitler-Diktatur von den Nationalsozialisten verfolgt. Kurz vor der Bombardierung ihres Hauses im belgischen Exil durch die deutsche Luftwaffe im Mai 1940 gelang der Familie im Schatten des Zweiten Weltkriegs die Flucht über Frankreich und Portugal nach Kanada.

Dort und vor allem in den USA, wo Kaiser Karls Erstgeborener und Erbe, Otto von Habsburg, wirkte, engagierten sich die Habsburger weiter für die Unabhängigkeit Österreichs und die Befreiung Mitteleuropas. Wesentliche Teile des kulturhistorisch bedeutsamen Familienschmucks überstanden in der Folge die Wirren des Zweiten Weltkriegs und die Umbrüche der Nachkriegszeit in Kanada, wie Familienchef Karl von Habsburg, ein Enkel des seligen Kaisers Karl, gegenüber der „Tagespost“ telefonisch bestätigt.

Vor dem Hintergrund der Verfolgungs- und Fluchterfahrung ihrer Familie hatte die kaiserliche Witwe ihre Erben aus Sicherheitsgründen angewiesen, die Öffentlichkeit frühestens 100 Jahre nach dem Tod von Kaiser Karl im Jahr 1922 über die Existenz der Gegenstände im Familienbesitz zu informieren. Dieser Verantwortung kommen die Erben nun nach.

Karl von Habsburg betont, den Nachkommen von Kaiser Karl und Kaiserin Zita sei es „ein Herzensanliegen, der Öffentlichkeit unseren historisch bedeutsamen Privatschmuck zugänglich zu machen. Damit kommen wir unserer kulturhistorischen Verantwortung nach“. In Kanada seien die Familie und ihr Erbe 1940 „auf der Flucht gerettet und vor zutiefst widrigen Zeitumständen geschützt“ worden. „Dort haben die Schmuckstücke bis zum heutigen Tage eine neue Heimat gefunden. Hierfür möchten wir dem Land und seinen Menschen durch eine Ausstellung des erhalten gebliebenen Familienschmucks in Kanada unseren Dank und tiefste Anerkennung aussprechen“, so Karl von Habsburg.

Privatschmuck für die Weltöffentlichkeit ausgestellt

Zur Sicherung des kulturhistorischen Erbes der Familie Habsburg-Lothringen befinden sich die Schmuckstücke im Eigentum eines kanadischen Trusts. Die direkten Nachkommen von Kaiser Karl I. und Kaiserin Zita sind dessen Begünstigte. Die Sammlung soll jedenfalls langfristig in Kanada verbleiben und dort so bald wie möglich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Unter den Schmuckstücken ist etwa der berühmte „Florentiner“-Diamant, der über Franz Stephan von Lothringen in den Familienbesitz gelangte, sowie persönliche Gegenstände von Kaiserin Maria Theresia, ihrer Tochter Marie-Antoinette und Kaiser Franz I.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.