Herr Händeler, Sie sind Volkswirtschaftler, Wirtschaftsjournalist, und Sie nennen sich Zukunftsforscher?

Die Kunden wollen das so. (lacht)

In Wirklichkeit beschäftigen Sie sich mit einem gewissen Herrn Kondratieff (siehe Infokasten) und schauen zuerst in die Vergangenheit. Was lehrt uns Herr Kondratieff?

Dass die Wirtschaft stark schwankt in Zyklen, die viele Jahrzehnte einnehmen, in denen die Wirtschaft boomt. Danach gibt es einen längeren Abschwung und Krisenzeiten.

Eine Krise steht uns bevor oder wir befinden uns schon drin. Warum und wie kommen wir raus?

Ja, wir kommen gerade in eine instabile Phase. Die ist eben nicht verursacht, weil die Banker so böse sind oder die Märkte nicht richtig reguliert werden. Sie kommt, weil die Zeit vorbei ist, in der Computer uns spürbar produktiver machten.

Dabei soll die Digitalisierung uns doch erst recht in Schwung bringen.

Das Computerzeitalter ist mehr als 60 Jahre alt. Zuerst die Groß- und Universalrechner. Dann der PC, der Anfang der 80er Jahre ins Büro kam, später in jeden Haushalt. Es folgte die multimediale Vernetzung mit Handy und mobilem Internet. Als ich 1990 meine Reiseschreibmaschine in den Keller geräumt habe, weil ich einen 286er PC bekommen habe, war das ein ganz großer Produktivitätsfortschritt. Wenn ich was getippt habe und ich wollte noch einen Absatz einfügen, dann musste ich nicht mehr noch mal alles abtippen, wie bei der Schreibmaschine, sondern ich konnte es einfach einfügen.

Wenn jetzt mein Computer hundertmal schneller wird, wird meine Arbeit um null Prozent besser. Der Grenznutzen geht gegen Null. Viele sagen, die Digitalisierung mache alles besser und 40 Prozent der Arbeitsplätze fallen weg. Das halte ich für unsinnig, weil die historische Wahrheit ist, nur wenn wir produktiver werden, können neue rentable Arbeitsplätze entstehen, die vorher so nicht möglich waren. Wenn uns der Computer jetzt nicht mehr spürbar produktiver macht, dann ist die Frage, wie es weitergeht.

Kondratieff spricht von den Zyklen der Wirtschaft, nach einem Niedergang ging es wieder bergauf. Können Sie Beispiele aus der Vergangenheit nennen?

Es gibt Zeiten, da wächst die Wirtschaft sehr stark, zum Beispiel weil man die Eisenbahn baut, weil die Dampfmaschine kommt oder der elektrische Strom. Man hat eine grundlegende Erfindung, die sehr viel mehr Produktivität bringt und deswegen den Wohlstand steigert. Es entstehen zusätzliche rentable Arbeitsplätze, die vorher nicht möglich waren. Dazu gehören neue Managementmethoden. Dann boomt die Wirtschaft.

Wodurch geschieht diese Wachstumsdynamik?

Als die Eisenbahn gebaut wurde, erlebten wir ein enormes Wachstum. Das bestand nicht in dem Geld, das für Eisenbahnschienen ausgegeben wurde oder für die Fahrkarten. Der Wachstumsimpuls war, wenn ich von New York nach Chicago wollte, dann brauchte ich da vorher drei Wochen mit dem Pferd und jetzt nur noch drei Tage. Und was macht man jetzt, wenn man plötzlich nach drei Tagen schon in Chicago angekommen ist? Was Sie in der eingesparten Zeit zusätzlich gearbeitet haben, das ist der ökonomische Wachstumseffekt. Es ist nicht das Geld, sondern das, was realwirtschaftlich besser läuft als vorher.

Woraus resultierte der Zusammenbruch, der dann folgte?

Um 1873 waren die Eisenbahnen zwischen den damaligen Zentren weitestgehend gebaut. Es gab nichts mehr zu investieren, in Folge brauchte man kein Geld. Wenn man kein Geld braucht, sinken die Zinsen gegen null. Und wenn die Zinsen bei null sind, was wir immer wieder mal in der Geschichte hatten, investierte man sein freies Geld in Immobilien oder Aktien. Diese steigen sehr stark, bis sie völlig überbewertet sind. Und 1873 kommt es zum großen Gründerkrach. Dann hatten Sie 20 Jahre Wirtschaftskrise. Da ging es erst wieder raus, als man mit Hilfe des elektrischen Stromes in Massen produzieren konnte.

Das war ein Parforceritt durch einen Kondratieff-Zyklus. Wir sind gerade in der Abwärtsbewegung. Jetzt haben wir ein Bündel an Problemen: Wir werden immer älter. Irgendwann ist jeder Zweite in unserem Land über 60 und wir haben Bedarf an Arbeit, aber die Arbeitskräfte sind nicht vorhanden. Wir haben Pflegenotstand. Ich kann in so einer Situation keine Option für einen Aufschwung sehen.

Da gibt es viele Faktoren. Zunächst einmal müssen wir in die Gesunderhaltung der Gesunden investieren, damit die Leute nicht mit Ende 50 halbtot in Rente geschickt werden, mit 70 ein Pflegefall sind und mit 80 sterben. Das können wir uns nicht mehr leisten. Wir brauchen eine Arbeitswelt, wo es möglich ist, gesund im Beruf alt zu werden und wo wir, wenn wir älter werden, es ermöglichen, kürzer zu treten.

Wie kann das gehen?

Bisher ist man nur befördert oder in Frührente geschickt worden. Wir brauchen eine Arbeitswelt, in der man mit 58 anfängt, als Führungskraft Verantwortung abzugeben. Es muss möglich sein, dass man mit 58 nur noch die fünf Stunden Schicht macht. Das ist vielleicht schwierig zu organisieren. Aber die Alternative ist, dass die Leute ganz wegbleiben. Wer länger im Beruf bleibt und keinen Druck hat, profitiert davon, weil man weiterhin lernt, in Gesellschaft ist, Kontakte hat und die neuesten Entwicklungen mitbekommt.

Dazu muss man trotzdem fit bleiben.

Wir werden älter. Das ist eigentlich zu begrüßen. Die Frage ist, ob wir, wenn wir älter werden, dann einfach länger krank sind. Das muss man durch ein präventives Gesundheitssystem lösen, so dass wir sowohl in der Arbeitswelt als auch im normalen Gesundheitswesen nicht nur Krankheit reparieren, sondern uns stärker darum kümmern: Was brauche ich, um gesund zu bleiben? Dabei geht es um körperliche, vor allem jetzt auch um seelische Gesundheit.

Wie sieht damit ein Aufschwung aus?

Damit habe ich die Krankheitsreparaturkosten gesenkt. Somit können die Leute länger arbeiten und diese längere produktive Lebensarbeitszeit, das ist dann der ökonomische Wachstumseffekt. Gesundheit wird Wachstumsmotor. Das geschieht nicht, weil wir dann mehr Geld ausgeben für Medikamente und ähnliche Produkte. Sondern die längere Lebensarbeitszeit, das ist der ökonomische Wachstumseffekt.

Also dieser Wohlstandszuwachs, den wir in der Zukunft erwarten können, beruht dann darauf, dass wir Menschen länger gesund und fit halten, um länger zu arbeiten?

Das ist nur ein Punkt. Der andere Punkt ist der Strukturwandel zur Wissensgesellschaft. Wir werden lernen müssen, dass wir produktiver mit Wissen umgehen. Die letzten 200 Jahre Industriegeschichte haben uns Maschinen die materiellen und energetischen Arbeitsprozesse weitestgehend abgenommen. Heute kommen die Computer und die künstliche Intelligenz hinzu.

Die arbeiten mit strukturiertem Wissen. Gehaltsabrechnungen, Datenanalyse, Serienbriefe, das ist strukturiertes Wissen. Das kann ein Computer. Was zunimmt, ist Arbeit mit unscharfem, unstrukturiertem Wissen. Man steht als Erster vor einem Problem, zu dem es noch keine Lösung gibt. Es gilt zu verstehen, was der Kunde eigentlich meint. Alle Berufe sind davon betroffen, dass diese unscharfe Wissensarbeit zunimmt.

Auch im Handwerk?

Ja, nehmen wir einen Fliesenleger, der hat in einer Stunde soundso viel Quadratmeter Fliesen gelegt. Das ist strukturierte Produktivität. Doch Fliesenleger müssen heute viel mehr wissen als früher: Design, Materialien, Bauvorschriften und vieles mehr. Dann kann er auf seinen Tabletcomputer schauen, was da geliefert wird oder wie das ausschaut. Das ist strukturiertes Wissen.

Jetzt kommt so ein Fliesenleger und muss ein schwieriges Ehepaar beraten können. Da geht es widersprüchlich, empathisch, mit Emotionen zu. Das ist der Teil der Arbeit, der überall wächst. Und den müssen wir besser bewältigen lernen. Da geht es um Kommunikation,

dabei sind auch seelische Schichten berührt. Es gilt für alle Berufe querbeet, über alle Qualifikationsebenen hinweg, dass diese Art von Arbeit mit unscharfem Wissen einen größeren Teil der Wertschöpfung ausmacht.

Was ist dieses unscharfe Wissen und wie muss sich der Umgang verändern?

Früher hatten wir eine Stanzmaschine. Wenn wir die zehn Prozent schneller machten, dann hatten wir zehn Prozent mehr Teile gestanzt. In der alten Industrie wussten wir, was Produktivität ist. Aber wenn jetzt der wachsende Anteil der Arbeit planen, entwickeln, beraten, Probleme zu lösen, sich mit anderen Leuten abzustimmen ist, ändern sich die Bedingungen dafür, was produktiv macht. Wenn der wachsende Anteil der Arbeit aus Arbeit mit unscharfem, unstrukturiertem Wissen besteht, zwischen Menschen, dann wird das den wirtschaftlichen Wettbewerb völlig verändern.

Ich kann heute überall in der Welt einen Kredit aufnehmen. Man kann jede Maschine und Anlage einkaufen, jeder kann das Wissen der Menschheit aus dem Internet runterziehen. Jeder kann Spezialisten weltweit für zwei Stunden mieten. Jeder kann seine Produkte weltweit vermarkten. Alle Produktionsfaktoren sind weltweit austauschbar. Das Einzige, worin sich in Zukunft Firmen und auch Länder voneinander unterscheiden werden, ist die Fähigkeit der Menschen, vor Ort mit Wissen, vor allem mit unscharfem Wissen umzugehen. Wieder ein Beispiel: Der Finanzchef möchte kein Geld rausrücken, weil er mit seiner Bilanz gut aussehen will. Der Technikchef möchte möglichst viel Geld für moderne Technik. Also streiten der Finanzchef und der Technikchef. Das ist normal. Nicht weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie unterschiedliche Aufgaben und auch Sichtweisen haben. Deswegen investiert die Wirtschaft viel Geld in Coaching, Teambuilding, Streitkultur und Unternehmenskultur. Das entscheidet den Wettbewerb. Das andere ist weitestgehend austauschbar.

Die Kondratieff-Theorie ist deswegen relevant, weil sie sagt, ob die Wirtschaft boomt, ob ich genug rentable Arbeitsplätze habe und ob ich politische Stabilität habe, das hängt davon ab, ob ich ausreichend produktiv bin.

Nach der Kondratieff-Theorie entsteht immer da, wo ein Produktionsfaktor knapp wird, der Druck, etwas besser zu machen. Als Transportmöglichkeiten für Kohle und Kartoffeln fehlten, um die Wirtschaft weiter wachsen zu lassen, musste die Eisenbahn gebaut werden. Unsere heutigen knappsten Ressourcen liegen im Menschen hinter der Technik, nämlich eine gute Streitkultur, das Verhalten im Umgang mit unscharfem Wissen, und eine veränderte Sicht auf Gesundheit. Auch für die Kirche eröffnen sich hier ganz neue Chancen, weil es um die Themen des Evangeliums geht.

Nikolai Dmitrijewitsch Kondratieff (1892-1938) war ein russischer Wirtschaftswissenschaftler, der als erster eine zyklische Konjunkturtheorie vertreten hat. Die nach ihm benannten Kondratieff-Zyklen werden immer von einer bedeutenden Innovation ausgelöst, die eine wesentliche Produktivitätssteigerung zur Folge hat. Die Rezession erfolgt immer dann, wenn der mögliche Produktivitätszuwachs ausgeschöpft ist. Erst die nächste Innovation bringt einen neuen Aufschwung.

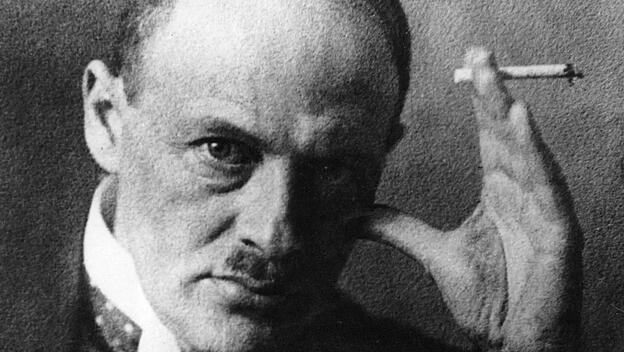

Erik Händeler ist Wirtschaftsjournalist. Als Zukunftsforscher ist Händeler Spezialist für die Theorie der langen Zyklen von Nikolai Kondratieff. Er setzt sich in mehreren Büchern und als erfolgreicher Speaker mit der Theorie der langen Zyklen und deren Auswirkungen für die Zukunft auseinander und ist zudem gläubiger Katholik. Nähere Infos zu Erik Händeler unter: https://www.erik-haendeler.de/

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.