Aktuelle Entwicklungen in der Schmerztherapie und Palliativmedizin haben den Fokus auf Cannabis-basierten Behandlungsformen verstärkt. In verschiedenen Ländern werden Cannabis-Rezepte aufgrund ihrer potenziell entzündungshemmenden und entkrampfenden Eigenschaften ausgestellt, was eine differenzierte Auseinandersetzung mit diesem Thema essenziell erscheinen lässt. Privatkliniken und Kliniken in Ballungszentren beobachten eine wachsende Nachfrage, insbesondere wegen chronischer Schmerzen oder spastischer Beschwerden bei Multipler Sklerose. Kritische Stimmen betonen allerdings mögliche unerwünschte Nebenwirkungen wie Schwindel, Übelkeit oder kognitive Beeinträchtigungen. Die Frage nach der medizinisch begründeten Verordnung und ihrer rechtlichen Grundlage bleibt dabei äußerst relevant. Eine sachkundige Betrachtung kann Erkenntnisse zu Risiken und Nutzen bieten. Dies belegt, wie bedeutsam fundierte Informationen sind.

Individuelle Auswahl der Darreichungsform

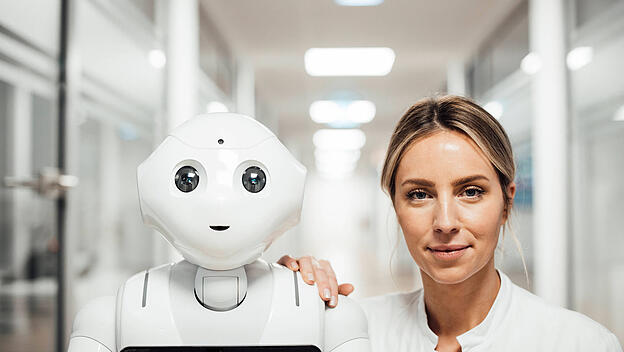

Ein Weg zur passenden Therapie führt oft über einen Cannabis-Arzt München, der unterschiedliche Applikationsformen wie Blüten, Öle oder Kapseln in Erwägung zieht. Wer die bürokratischen Hürden der herkömmlichen Rezepterstellung umgehen möchte, nutzt den digitalen Ansatz von CanDoc. Dieser Service ermöglicht ferngesteuerte Rezeptausstellungen, sodass Betroffene häufig schneller Zugang zu den erforderlichen Cannabinoid-Produkten erhalten und damit die Indikationsprüfung beschleunigt wird. Da sowohl Dosierung als auch Qualität ausschlaggebend für eine optimale Behandlung sind, kommt einer präzisen Abstimmung auf den individuellen Gesundheitszustand besondere Bedeutung zu. Jede Darreichungsform besitzt spezifische Vorteile; inhalative Methoden können rasch wirken, während orale Varianten eine länger anhaltende Freisetzung begünstigen.

Potenzielle Wirkung und Wechselwirkungen

Die unterschiedlichen Inhaltsstoffe der Cannabispflanze, insbesondere Tetrahydrocannabinol und Cannabidiol, entfalten ihre Wirkung an körpereigenen Rezeptoren, was zu vielfältigen physiologischen Effekten führen kann. Auswirkungen von Cannabis auf die Gesundheit hängen jedoch stark von Faktoren wie Dosierung, individueller Konstitution und Komorbiditäten ab. So wird einerseits von einer möglichen Schmerzlinderung oder krampflösenden Wirkung berichtet, während andererseits psychoaktive Effekte nicht unterschätzt werden sollten. Bestimmte Psychopharmaka, Blutdrucksenker oder sogar Schmerzmittel können mit Cannabinoiden interagieren und die Gesamtreaktion des Organismus beeinflussen. Dies erfordert ein hohes Maß an medizinischer Aufsicht, um Nebenwirkungen wie erratische Herzfrequenz oder starkes Benommenheitsgefühl rechtzeitig zu identifizieren und zu verhindern und weiter einzugrenzen.

Gesellschaftliche und moralische Kontroversen

Die gesellschaftliche Stellung von medizinischem Cannabis variiert stark, abhängig von kulturellen Normen und religiösen Überzeugungen. Während politische Debatten um Betäubungsmittelgesetze entflammen, bleibt die Frage, inwieweit die Eigenverantwortung des Einzelnen oder der Schutz der Allgemeinheit überwiegt. Im Kontext ethischer Diskussionen wird häufig auch das Gesundheitssystem auf mögliche Widersprüche überprüft. Hier treten divergierende Haltungen zutage, die aufzeigen, wie sensibles Terrain Gesundheitspolitik sein kann. Befürworter einer liberalen Cannabis-Verschreibung verweisen gerne auf die Freiheitsrechte, Kritiker hingegen warnen vor einem verharmlosenden Umgang mit psychotropen Substanzen. Dabei geraten medizinische Indikationen und soziale Verantwortung nicht selten aneinander.

Medizinische Standards und Begleittherapien

Um Missbrauch und Fehlgebrauch zu vermeiden, sind leitlinienorientierte Prozesse von großer Bedeutung. Die Auswahl der geeigneten Cannabissorte erfolgt häufig basierend auf dem individuellen Krankheitsbild, dem Wirkstoffgehalt und etwaigen Begleiterkrankungen. Parallel spielen psychotherapeutische Angebote, Physiotherapie oder Ernährungsberatung eine tragende Rolle, um eine ganzheitliche Versorgung zu ermöglichen. In Fragen der Rechtsprechung verweisen manche auf den ethischen Kontext, in dem nicht nur medizinische Faktoren, sondern auch essenzielle Prinzipien wie Lebensschutz berücksichtigt werden. So entsteht einerseits ein bedarfsorientiertes Behandlungskonzept, andererseits bleibt die gesellschaftliche Verantwortung gegenüber besonders schützenswerten Gruppen klar im Blick. Bei schwerwiegenden Erkrankungen kann eine engmaschige Kontrolle durch fachkundige Experten erforderlich sein.

Cannabinoid-Therapien setzen fundiertes Fachwissen voraus. Die behandelnden Instanzen beurteilen nicht nur die Hauptsymptome, sondern auch mögliche Kontraindikationen. Eine unzureichende Abklärung kann beispielsweise die Gefahr vergrößern, dass bestehende Herz-Kreislauf-Leiden verschlimmert werden. Zahlreiche Fachleute raten daher, regelmäßig die Vitalparameter zu überprüfen und Blutwerte zu kontrollieren, um Reaktionen auf die Wirkstoffe präzise einzuschätzen. Zugleich bleibt die Frage, welchen Einfluss das soziale Umfeld auf den Therapieverlauf hat. Familienmitglieder oder nahe Angehörige fungieren oft als wichtige Stützen, die Vertrauen fördern und unterstützend eingreifen können. Eine sensibel abgestimmte Kommunikation zwischen Medizinteams und Angehörigen trägt maßgeblich zu einem zuverlässigen Behandlungserfolg bei. Insbesondere bei chronischen Leiden ist Achtsamkeit unverzichtbar.

In vielen Fällen stellt medizinisches Cannabis jedoch nur einen Teil einer umfassenderen Therapie dar. Die synergistische Verbindung von herkömmlichen Medikamenten und Cannabinoiden kann beispielsweise bei neuropathischen Schmerzen neue Ansätze eröffnen. Trotzdem weisen Kliniker darauf hin, dass bestimmte Patientengruppen, etwa Personen mit psychotischen Vorerkrankungen, besonders sensibel auf THC reagieren könnten. Eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung ist daher unentbehrlich, um ein angemessenes Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Neben den pharmakologischen Aspekten spielt auch die Lebensführung eine Rolle: Stressmanagement, ausgewogene Ernährung und moderates Bewegungstraining unterstützen eine stabile Gesundheit. Gerade in der palliativen Versorgung kann Cannabis die Lebensqualität steigern, ohne den Verlauf schwerer Erkrankungen zu beschönigen. Sorgfalt bleibt stets oberste Priorität.

Die Forschung über Cannabinoide schreitet weiter voran und beleuchtet sowohl molekulare Mechanismen als auch langfristige Folgen für den Organismus. Laborstudien weisen auf interessante Zusammenhänge im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen hin, doch sind großangelegte klinische Studien unverzichtbar, um evidenzbasierte Ergebnisse zu erzielen. Ein kompetentes Therapeutenteam wird potenzielle Fortschritte kritisch prüfen und seriös bewerten, bevor daraus konkrete Behandlungsempfehlungen resultieren. Zudem bedarf es einer transparenten Kommunikationskultur zwischen Herstellern, Fachgremien und Einrichtungen, um hohe Qualitätsmaßstäbe zu etablieren. Schlechte Verarbeitungspraktiken oder mangelnde Kontrollen könnten das Vertrauen in medizinische Cannabis-Behandlungen unterminieren. Letztlich bleibt es Aufgabe der Wissenschaft, seriöse Daten als Entscheidungsgrundlage bereitzustellen. Entwicklungen dürfen mit Umsicht geschehen.