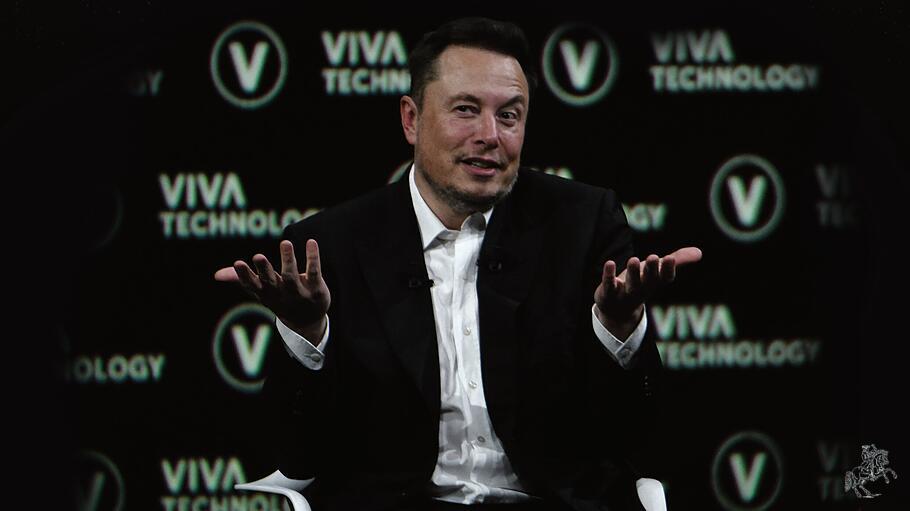

Viele Tech-Milliardäre des Silicon Valley bekennen sich offen zum Transhumanismus. Auch Elon Musk darf zu ihnen gerechnet werden. Denn mit zumindest zwei seiner Unternehmen, „SpaceX“ (gegründet 2002) und „Neuralink“ (gegründet 2016), verfolgt der Südafrikaner mit kanadischem Pass klassische Ziele des Transhumanismus: Die Besiedlung des Weltalls und die Verschmelzung von Mensch und Maschine.

Auch Musks Lieblingsphilosoph, der gebürtige Schwede Nick Bostrom, von 2005 bis 2024 Direktor des „Future of Humanity Institutes“ (FHI), das die Universität Oxford letztes Jahr schloss, ist ein Vordenker des Transhumanismus. Die Zeitschrift „Foreign Policy“ nahm Bostrom, Autor des Bestsellers „Superintelligenz. Szenarien einer kommenden Revolution“, 2009 und 2015 in ihre Liste der 100 einflussreichsten Denker auf.

Dabei hat es dem Multimilliardär vor allen die Denkrichtung des „Longtermism“ (dt.: Langfristigkeitsdenken) angetan, zu dessen Mitbegründern Bostrom zählt. Als Bostroms Kollege, William MacAskill, 2022 seinen Bestseller „What we owe the future“ (dt.: Was wir der Zukunft schulden) veröffentlichte, schrieb der derzeit reichste Mann der Welt auf seinem eigenen Kurznachrichtendienst „X“: Das Langfristigkeitsdenken besitze eine „große Übereinstimmung mit meiner Philosophie“.

Kern des Langfristigkeitsdenken ist die Behauptung, Menschen seien moralisch für sämtliche Auswirkungen verantwortlich, die ihre Taten und Unterlassungen für spätere Generationen zeitigten. Weil beispielsweise nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Menschheit einmal durch die Einschläge von Asteroiden vernichtet würde, sei es ethisch geboten, den Weltraum zu kolonisieren, um auf diese Weise den Fortbestand der Menschheit zu sichern.

Eine gefährliche Kombination

Kombiniert wird solches Langfristigkeitsdenken mit dem in angelsächsischen Sprachraum vorherrschendem ethischen Utilitarismus, dem es um die Erreichung des größtmöglichen Glücks für die größtmöglich Zahl von Menschen geht. Das Problem, das sich daraus ergibt, liegt auf der Hand: Verglichen mit dem postulierten Glück der Billionen Menschen zukünftiger Generationen, nimmt sich das akkumulierte Glück der aktuell auf Erden auf dem blauen Planeten befindlichen Menschen weitaus geringer und daher im Konfliktfall als vernachlässigbar aus.

Kritiker sehen denn auch in einem solchen Langfristigkeitsdenken einen gemeingefährlichen Denkansatz, mit dem sich jedes noch so riskante Großprojekt mit Verweis auf das zu erwartende Wohl zukünftiger Generationen rechtfertigen ließe. Letztlich bedeute es, „dass die acht Milliarden Menschen, die heute leben, einfach keine Rolle spielen“. „Völkermord und Kriege“ seien für ein solches Denken, „solange einige überleben“ nur „Wellen“, verdeutlicht der Transhumanismus-Forscher Alexander Thomas von der University of East London in seinem 2024 erschienenen Buches „The Politics and Ethics of Transhumanism“.

Obwohl der Transhumanismus, den Francis Fukuyama, heute Senior Fellow des „Center on Democracy, Development and the Rule of Law“ an der Stanford University, in einem Aufsatz für „Foreign Policy“ bereits 2004 zur „gefährlichsten Idee der Welt“ erklärte, gar keine homogene Ideologie darstellt (neben Transhumanisten gibt es auch Posthumanisten und postbiologische Transhumanisten, die sich selbst „Extropianer“ nennen), gibt es auch Verbindendes, das all diesen Strömungen gemein ist.

Die Evolution verbessern

Transhumanisten streben danach, die Evolution des Menschen in die eigenen Hände zu nehmen. Mithilfe von Wissenschaft und Technik wollen sie die bisherigen „suboptimalen biologischen Lösungen“, die die Evolution hervorgebracht habe, durch eigene Kreationen ersetzen. Dank des wissenschaftlich-technologischen Fortschritts sei der Mensch nicht länger „auf das blinde Spiel der Natur“ angewiesen, sondern könne sich endlich „frei entfalten“. Als anzustrebende „Verbesserungen“ betrachten Transhumanisten vor allem Dreierlei: Die Verlängerung der maximalen Lebenserwartung, die Erhöhung der Intelligenz sowie die physische und psychische Verbesserung des Menschen. Als bevorzugte „Werkzeuge der Umgestaltung“ gelten ihnen dabei heute die sogenannten GRIN-Technologien. Das Akronym GRIN steht für Gentechnik, Robotik, Informationstechnologie und Nanotechnologie.

Musk werde gerne „als selbstherrlicher Superschurke abgestempelt“ und mit „Tech-Bros und Weltraum-Playboys in einen Topf geworfen“ für die „Geld-Zählen und Raketen das ultimative Spielzeug“ seien, schreiben Molly Ball, Jeffrey Kluger und Alejandro de la Garza in ihrer Titelgeschichte für das in New York editierte „TIME-Magazin“, das den Multimilliardär 2021 zur „Person des Jahres“ ausrief. Aber der Mann, der am Asperger-Syndrom leidet und dessen Eltern sich scheiden ließen, als Musk acht Jahre alt war, sei anders. „Ein Produktionsmagnat, der Metall bewegt, keine Bytes.“ Seine SpaceX- Raketen, „die von Grund auf nach der Vision eines Autodidakten gebaut wurden“, hätten „dem Steuerzahler Milliarden gespart“ und „Amerikas Weltraumträume wiederbelebt“. Mit seinem Unternehmen „Starlink“ habe Musk zudem Satelliten gestartet, „um den Internetzugang auf der ganzen Welt zu erweitern“. Halte sein Elektroautokonzern „Tesla“ seine Versprechen, habe das Unternehmen „das Potenzial, einen großen Schlag gegen die globale Erwärmung zu führen“.

Ein Humanist, aber kein netter Mensch?

„Der Mann aus der Zukunft, in der die Technik alles möglich macht“, sei „eine Reminiszenz an unsere glorreiche industrielle Vergangenheit, bevor Amerika stagnierte und nichts anderes mehr produzierte als Regeln, Beschränkungen, Grenzen, Hindernisse und Facebook“, schwärmt das Autorentrio.

In der fast endlos erscheinenden, Respekt einflößenden Hommage kommt auch Robert Zubrin, Gründer der „Mars Society“ zu Wort. Zubrin lernt Musk 2001 kennen, als der frischgebackene Millionär nach dem Verkauf seines ersten Unternehmens „Zip2“ seiner Organisation unaufgefordert einen großen Scheck schickte. Dem „TIME-Magazin“ sagt Zubrin, Musk sei „ein Humanist – nicht in dem Sinne, dass er ein netter Mensch wäre, denn das ist er nicht. Er will ewigen Ruhm für große Taten … Er ist gierig nach Ruhm. Geld ist für ihn ein Mittel, nicht der Zweck.“

Wie alle Transhumanisten ist auch Musk davon überzeugt, dass die Fortschritte bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz die Menschheit irgendwann überflüssig machen. Der einzige Weg das zu verhindern, sei, so Musk, sich anpassen und eine „Symbiose mit der künstlichen Intelligenz zu erreichen“. Mit seinem Unternehmen „Neuralink“ will der Tech-Milliardär die von ihm für notwendig erachtete Transformation erleichtern und dafür sorgen, dass Menschen hinter künftigen technologischen Fortschritten nicht „zurückbleiben“.

Von Musk gechipt

Vergangenes Jahr stellte das Unternehmen in einem Livestream auf „X“ den ersten schachspielenden Menschen vor, dem das Unternehmen zuvor einen Chip in das Gehirn implantiert hatte. Dank des Implantats soll der seit einem Tauchunfall von der Schulter abwärts gelähmte Patient den Cursor allein mit der Kraft seiner Gedanken gesteuert haben. Möglich machten dies von einem Chirurgie-Roboter im Gehirn verlegte mikrofadenförmige Elektroden, die neuronale Signale im Gehirn sammeln können und mit einem unter der Haut auf dem Schädelknochen verbauten Chip verbunden sind, der sie via Bluetooth an externe Endgeräte überträgt.

Damit das Endgerät anzeigt, was der gechipte Mensch gedanklich beabsichtigt, war ein wochenlanges Training erforderlich. Damit nicht genug: Die Mikrofäden sind mit einigen tausend Elektroden ausgestattet. Experten zufolge bräuchte es jedoch Milliarden von ihnen, um die gesamte bioelektrische Aktivität des Gehirns auffangen zu können. Das Problem: Das Nervengewebe des Gehirns ist für die Verlegung derartiger Mengen an Mikrofäden gar nicht gemacht. Und auch jetzt weiß niemand, welche mittel- oder langfristigen Folgen die Implantate zeitigen.

Neben solchen, eher technischen Problemen, gibt es aber auch ethische. Denn wer mittels einer Hirn-Computer-Schnittstelle (Brain Machine Interface) einen Computer steuern kann, kann womöglich auch mittels eines Computers gesteuert werden. Sei es, um dumpf und fraglos zu konsumieren, was ihm die Werbewirtschaft vorgesetzt. Sei es, um die ambitionierteren Interessen Anderer zu befördern. „Die Macht des Menschen aus sich zu machen, was ihm beliebt“, hätte C.S. Lewis vermutlich gewarnt, bedeute in Wirklichkeit, „die Macht einiger weniger, aus anderen zu machen, was ihnen beliebt.“

14 Kinder, die meisten aus künstlicher Befruchtung

Musk ist zweifellos ein Genie. Genauso unzweifelhaft ist er jedoch auch eine schillernde Persönlichkeit. Anfang des Jahres veröffentlichte das „Wall Street Journal“ einen Beitrag über Musks Drogenkonsum. Tenor: Der nur wenig schlafende Multimilliardär besorge mit seinem Drogenkonsum, der LSD, Kokain, Ecstasy, Pilze und Ketamin einschließe, längst auch Führungskräfte und Vorstandsmitglieder bei Tesla und Space X, die um den Erfolg beider Unternehmungen fürchteten.

Aus vier Beziehungen des heute 53-Jährigen sollen im Laufe der Jahre 14 Kinder hervorgegangen sein. Die Mehrzahl von ihnen ließen Musk und seine Partnerinnen dabei mittels künstlicher Befruchtung im Labor zeugen. In mehr als einem Fall sollen dabei auch Leihmütter zum Einsatz gekommen sein. Für Transhumanisten, die die Fortpflanzung nicht der „genetischen Lotterie“ überlassen wollen, gilt die Laborzeugung mit anschließender Selektion als „Mittel der Wahl“.

Kürzlich postete Musk auf „X“ kommentarlos eine Darstellung des Atlas. In der griechischen Mythologie ist Atlas ein Titan, der vom Göttervater Zeus dazu verurteilt wird, das Himmelsgewölbe auf seinen Schultern zu tragen. Gut möglich, dass Musk, der eine Vorliebe für theatralische Selbstinszenierungen besitzt, sich für berufen hält, ähnliche Lasten zu schultern. Die Frage ist nur, von wem? Gott kann es nicht sein. Denn der wurde Mensch, kein Cyborg, um die Menschheit zu erlösen. Oder um es „X“-tauglich zu formulieren: „Sorry, Sir! Mission accomplished.“

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.