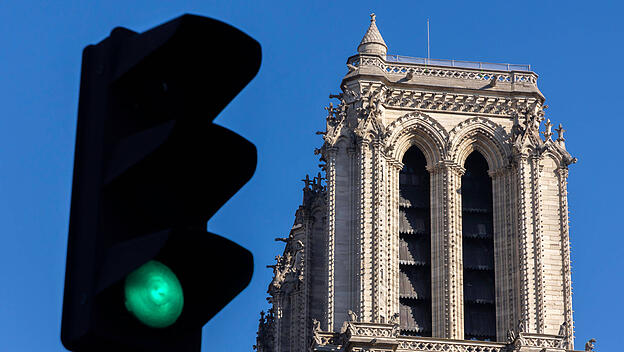

Er hat es doch noch geschafft: Staatspräsident Emmanuel Macron ist der Erste, der in der restaurierten Kathedrale Notre-Dame de Paris öffentlich das Wort ergriffen hat. Am Freitag besuchte das französische Staatsoberhaupt zum siebten und letzten Mal vor der Wiedereröffnung die „Baustelle“, die keine mehr ist: In neuem Glanz erstrahlt das restaurierte Gotteshaus, dessen Bilder nun um die Welt gehen: Lichtdurchflutete Höhen, ein helles Hauptschiff, das jetzt, wo die Bestuhlung noch nicht an Ort und Stelle ist, noch weiter und erhabener wirkt.

127 Meter Länge und 48 Meter Höhe misst der gewaltige Innenraum. Wenig haben der helle Stein und die von den Ablagerungen der Jahrzehnte gereinigten, farbig bemalten Kapellen noch mit dem Eindruck zu tun, den die altehrwürdige Kathedrale noch vor fünf Jahren bei ihren Besuchern hinterließ.

Staat und Kirche arbeiten zusammen

Bevor Emmanuel Macron zu 1.200 der 2.000 Bauleute, Kunsthandwerker und Feuerwehrleute spricht, die in den letzten fünf Jahren an der Rettung und Restaurierung des Monuments mitgewirkt haben, begibt sich der Präsident auf einen Rundgang durch die Kathedrale, deren Wiedereröffnung am 7. Dezember kurz bevorsteht. In seiner Begleitung: seine Frau Brigitte Macron, die Kulturministerin Rachida Dati – die für den Vorschlag verantwortlich zeichnet, die Besucher von Notre-Dame künftig einem Eintrittsgeld zu unterwerfen –, die Pariser Bürgermeistern Anne Hidalgo und die Präsidentin der Region Ile-de-France Valérie Pécresse – übrigens beide erfolglose Bewerberinnen auf das Präsidentenamt – und Philippe Jost, Leiter des Wiederaufbaus.

Und der Pariser Erzbischof Laurent Ulrich und der Rektor der Kathedrale, Olivier Ribadeau-Dumas. Denn wenn auch der Staat Eigentümer der Kathedrale und Bauherr der Restauration ist, so darf nicht vergessen werden, dass Notre-Dame vor allem ein Gotteshaus ist und dann erst eine „Vitrine des französischen Könnens“. Nach dem Brand vom 15. April 2019 wehrte sich die französische Linke mit Händen und Füßen dagegen, dem Erzbistum einen Sitz im Verwaltungsrat der öffentlichen Einrichtung „Rebâtir Notre-Dame“, die mit der Restaurierung der Kathedrale Notre-Dame de Paris beauftragt war, zuzugestehen. Am Ende durfte das Erzbistum doch mitreden und der Wiederaufbau gestaltete sich harmonisch – bis es in den letzten Monaten ein paar Spannungen in Bezug auf den Ablauf der Wiedereröffnung Notre-Dames gab.

Kleine und große Wunder der Brandnacht

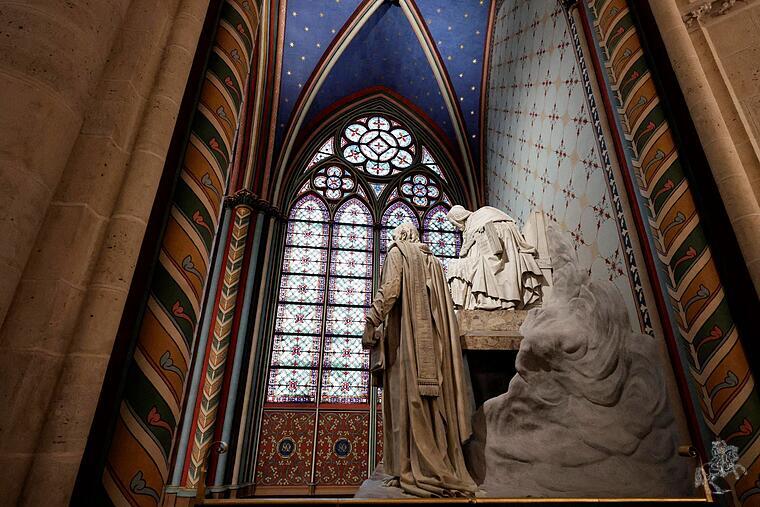

Davon ist heute wenig zu spüren. Sichtlich gerührt beschreiten die Besucher die Kathedrale, lassen sich an verschiedenen Stellen die einzelnen Etappen der Sicherung und Restaurierung des Gebäudes erklären. Vor der Altarinsel verharren sie am Fuße der „Vierge du Pilier“, der Jungfrau auf der Säule, und gedenken der vielen größeren und kleineren Wunder der Brandnacht: Der Vierungsturm und das Gewölbe, das in der Brandnacht in den Innenraum der Kathedrale stürzte, verfehlte die Statue aus dem 14. Jahrhundert, die selbst keinen Kratzer abbekam, nur um Zentimeter. Auch der Hochaltar und die Pietà aus dem 18. Jahrhundert blieben verschont. Auch die Orgel – die größte Frankreichs und eine der größten der Welt – wurde vom Feuer und dank der Umsichtigkeit der Feuerwehrleute vom Wasser verschont und musste „nur“ gereinigt werden.

Den Hahn von der Spitze des Vierungsturms barg der Chefarchitekt Philippe Villeneuve am Tag nach dem Brand aus den Trümmern – die Reliquien in seinem Inneren waren unversehrt geblieben. Die Blei-Statuen der zwölf Apostel, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts den Vierungsturm schmückten, waren nur wenige Tage vor dem Brand zur Restaurierung abgenommen worden und überlebten so das Inferno.

Guillaume Bardet, der Schöpfer des liturgischen Mobiliars – Altar, Taufbecken, Ambo, Kathedra und Tabernakel – erklärt seine Werke, die im Vorfeld viele Diskussionen ausgelöst hatten. Er habe nach einem Material gesucht, das in Dialog mit der Architektur treten könne, ohne sich zu sehr aufzudrängen, noch vollends zu verschwinden. Die Wahl fiel auf Bronze. Eine Kunsthandwerkerin erklärt in der farbenfrohen Seitenkapelle, dass die Säuberung der Wände die Originalfarben der großen Restauration unter Eugène Viollet-le-Duc wieder hervorgebracht hat.

Originalgetreuer Wiederaufbau und besserer Brandschutz

Der Chef der Zimmerleute führt durch den Dachstuhl und weist darauf hin, dass sogar die Werkzeuge zur Bearbeitung von Holz und Stein eigens für Notre-Dame hergestellt wurden, um maximale Authentizität zu erreichen. Der Dachstuhl, der 2019 den Flammen zum Opfer fiel, stammte zum größten Teil noch aus dem 13. Jahrhundert, manche Abschnitte aus dem 19. Jahrhundert. Eine weitere Fügung: Wenige Jahre vor dem Brand erfassten zwei Architekten den gesamten Dachstuhl in anderthalbjähriger Arbeit. Nur dem ist es zu verdanken, dass überhaupt originalgetreu wiederaufgebaut werden konnte.

Warum wieder aus Holz? Das mag sich mancher angesichts der Tatsache fragen, dass gerade der hölzerne Dachstuhl es war, der 2019 wie Zunder gebrannt hat. Tatsächlich ist Holz ein extrem nachhaltiges Material, weshalb man heute wieder dazu übergegangen ist, Dachstühle aus Holz zu errichten, wo man im 19. und oft noch 20. Jahrhundert auf Stahl- oder Betonkonstruktionen gesetzt hat. Zum Schutz vor weiteren Bränden wurde eine Vernebelungsanlage eingebaut. Brandschutzwände teilen außerdem den Dachstuhl in drei Sektionen, die die Ausbreitung eines Brandes verhindern sollen.

Bauleuten und Kunsthandwerkern gebührt die Ehre

Die Entscheidung für einen originalgetreuen Wiederaufbau ermöglichte es im Nebeneffekt, eine neue Generation von Bauleuten und Kunsthandwerkern an einem einzigartigen Objekt wie Notre-Dame auszubilden. Überflüssig sind sie nicht: Das gesamte religiöse Erbe Frankreichs bedarf in den nächsten Jahren einer umfassenden Restaurierung, soll es nicht für immer verloren gehen.

„Ihr seid die Alchimisten dieses Bauwerks, ihr habt Kohle zu Kunst werden lassen“, dankte Präsident Macron im Anschluss an seinen Rundgang den 1.200 Handwerkern, Kunsthandwerkern, Bauleuten und Feuerwehrleute, die zu diesem Zweck die frisch erstandene Kathedrale mit Leben füllten.

Verfolgen Sie die ausführliche Berichterstattung zur Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame de Paris in der kommenden Ausgabe der "Tagespost".