Die Frage nach der Finanzierbarkeit von Bildung bewegt aktuell zahlreiche Familien in Deutschland. Während das staatliche Schulsystem grundsätzlich kostenfrei zugänglich ist, summieren sich versteckte Ausgaben zu beträchtlichen Beträgen. Von Schulmaterialien über Klassenfahrten bis hin zu Nachhilfeunterricht – die tatsächlichen Bildungsausgaben belasten besonders Haushalte mit geringem Einkommen erheblich. Diese Entwicklung wirft fundamentale Fragen zur Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem auf. Verschiedene Studien zeigen, dass die finanzielle Belastung durch schulbezogene Ausgaben je nach Region und individuellen Umständen variiert, während gleichzeitig die Schere zwischen verschiedenen Einkommensschichten weiter auseinandergeht. Die gesellschaftlichen Konsequenzen dieser Entwicklung sind weitreichend und betreffen nicht nur einzelne Familien, sondern die gesamte Zukunftsfähigkeit des Bildungsstandorts Deutschland.

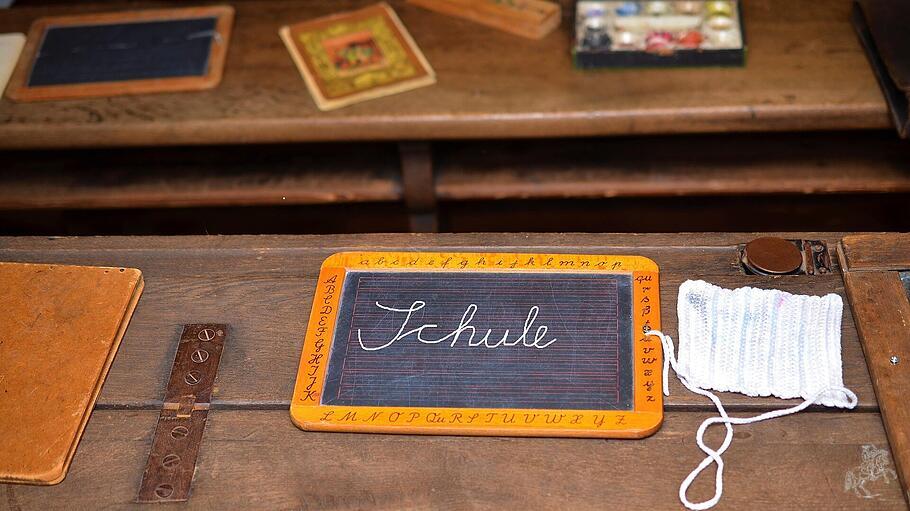

Die wahren Kosten der vermeintlich kostenlosen Bildung

Ein detaillierter Einblick in die Schulkosten in Deutschland offenbart erstaunliche Zahlen. Durchschnittlich geben Eltern pro Schulkind jährlich je nach Region und individueller Situation zwischen 1.000 und 3.000 Euro für schulbezogene Ausgaben aus. Diese Summe setzt sich aus verschiedenen Posten zusammen: Schulbücher und Arbeitshefte, die trotz der je nach Bundesland unterschiedlich umgesetzten Lernmittelfreiheit in einigen Fällen selbst angeschafft werden müssen, Schreibmaterialien und technische Ausstattung wie Tablets oder Laptops, sowie Kosten für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten. Besonders die Digitalisierung des Unterrichts hat neue finanzielle Herausforderungen geschaffen. Während einige Bundesländer digitale Endgeräte zur Verfügung stellen, müssen Familien in anderen Regionen diese Investition selbst tragen. Die regionale Ungleichheit verstärkt dabei die soziale Spaltung im Bildungsbereich. Hinzu kommen oft unterschätzte Ausgaben wie Fahrtkosten, Mittagessen in der Schule und angemessene Kleidung, die gerade bei Teenagern durch sozialen Druck zu einem bedeutenden Kostenfaktor werden kann.

Die finanzielle Belastung variiert stark je nach Schulform und Jahrgangsstufe. Während in der Grundschule die Ausgaben noch überschaubar bleiben, steigen sie in weiterführenden Schulen deutlich an. Einige Gymnasien können zusätzliche Beiträge für spezielle Projekte, Sprachreisen oder naturwissenschaftliche Experimente verlangen, abhängig von den angebotenen Programmen. Realschulen und Gesamtschulen stehen dem kaum nach, besonders wenn berufspraktische Elemente wie Werkstattunterricht oder Praktika hinzukommen.

Nachhilfe als versteckter Bildungskostenfaktor

Ein besonders kritischer Aspekt der Bildungsfinanzierung ist der boomende Nachhilfemarkt. Der nationale Bildungsbericht 2024 zeigt alarmierende Tendenzen auf. Etwa 20 bis 30 Prozent der Schüler in Deutschland nehmen regelmäßig Nachhilfeunterricht in Anspruch. Die monatlichen Kosten dafür können je nach Region und Anbieter stark variieren, oft zwischen 100 und 300 Euro pro Fach. Bei mehreren Problemfächern kann dies schnell zu einer enormen finanziellen Belastung werden. Diese Entwicklung ist nicht nur ein individuelles Problem einzelner Familien, sondern spiegelt systemische Schwächen des Schulsystems wider.

Die Notwendigkeit von zusätzlicher Lernunterstützung hat verschiedene Ursachen. Große Klassengrößen, Lehrermangel und ein straffer Lehrplan lassen wenig Raum für individuelle Förderung. Besonders betroffen sind Kinder aus bildungsfernen Haushalten, deren Eltern bei Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitung nicht unterstützen können. Der Teufelskreis schließt sich, wenn finanzielle Engpässe den Zugang zu professioneller Nachhilfe verwehren. Online-Nachhilfeportale und digitale Lernplattformen versprechen zwar günstigere Alternativen, setzen aber entsprechende technische Ausstattung und digitale Kompetenzen voraus – Ressourcen, die nicht in allen Haushalten vorhanden sind.

Soziale Ungleichheit durch Bildungskosten

Die Verteilung und der Einsatz von Bildungsausgaben können die soziale Ungleichheit in Deutschland beeinflussen. Während wohlhabende Familien problemlos in Privatschulen, Auslandsaufenthalte und intensive Förderung investieren können, müssen einkommensschwache Haushalte jeden Euro zweimal umdrehen. Diese Diskrepanz zeigt sich bereits in der Grundschule und setzt sich über die gesamte Bildungslaufbahn fort. Ein Blick über die Grenzen zeigt interessante Parallelen: Die Situation von Familien zwischen finanziellen Herausforderungen und Bildungsambitionen ist kein rein deutsches Phänomen.

Studien belegen Zusammenhänge zwischen dem sozioökonomischen Status der Eltern und dem Bildungserfolg der Kinder. Die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, ist für Kinder aus Akademikerhaushalten signifikant höher als für Arbeiterkinder mit vergleichbaren kognitiven Fähigkeiten, wobei einige Studien eine bis zu dreifach höhere Wahrscheinlichkeit nahelegen. Diese Bildungsungleichheit perpetuiert sich über Generationen und untergräbt das meritokratische Versprechen unserer Gesellschaft.

Demografischer Wandel und Bildungsfinanzierung

Die tiefgreifenden Veränderungen durch den demografischen Wandel beeinflussen auch die Bildungslandschaft erheblich. Sinkende Schülerzahlen in ländlichen Regionen führen zu Schulschließungen und längeren Schulwegen, was wiederum höhere Transportkosten verursacht. Gleichzeitig konzentriert sich die Bildungsinfrastruktur zunehmend in urbanen Zentren, wo die Lebenshaltungskosten ohnehin höher sind.

Die alternde Gesellschaft stellt zudem neue Anforderungen an das Bildungssystem. Lebenslanges Lernen und Weiterqualifizierung werden zur Notwendigkeit, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Dies bedeutet zusätzliche finanzielle Belastungen für Familien, die nicht nur in die Erstausbildung ihrer Kinder, sondern auch in deren kontinuierliche Weiterbildung investieren müssen.

Lösungsansätze und politische Maßnahmen

Um die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland zu verbessern, sind verschiedene Ansätze in der Diskussion. Das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung unterstützt bedürftige Familien bereits mit Zuschüssen für Schulbedarf, Mittagessen und Nachhilfe. Allerdings erreichen diese Hilfen oft nicht alle Berechtigten, da bürokratische Hürden und Unwissenheit den Zugang erschweren können.

1. Ausbau der Ganztagsbetreuung mit integrierter Hausaufgabenhilfe

2. Kostenlose Bereitstellung digitaler Endgeräte für alle Schülerinnen und Schüler

3. Erhöhung der Bildungsausgaben auf mindestens 7% des Bruttoinlandsprodukts als Zielsetzung

4. Vereinfachung der Antragsverfahren für Bildungsunterstützung

5. Stärkung der Schulsozialarbeit zur individuellen Förderung

6. Einführung eines bundesweiten Bildungsgutscheinsystems

Innovative Konzepte wie Bildungsgenossenschaften, in denen Eltern gemeinsam Nachhilfe organisieren, oder kommunale Bildungsfonds zeigen vielversprechende Wege auf. Auch die Digitalisierung bietet Chancen: Kostenlose Online-Lernplattformen und Open Educational Resources können Bildung demokratisieren, wenn der Zugang zur notwendigen Technik gewährleistet ist.

Fazit

Die Frage, ob sich jeder Schulbildung in Deutschland noch leisten kann, muss differenziert beantwortet werden. Während das Grundgerüst der schulischen Bildung formal kostenfrei bleibt, können sich die tatsächlichen Ausgaben je nach Region und individuellen Umständen zu einer finanziellen Belastung summieren. Diese Entwicklung gefährdet die Chancengleichheit und verstärkt soziale Ungleichheiten. Die Politik ist gefordert, nicht nur die formale Kostenfreiheit zu garantieren, sondern auch die versteckten Bildungskosten zu adressieren. Nur durch eine umfassende Bildungsfinanzierung, die alle notwendigen Aspekte abdeckt, kann gewährleistet werden, dass Bildungserfolg nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, allen Kindern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft gleiche Bildungschancen zu ermöglichen. Dies erfordert mutige politische Entscheidungen und erhebliche Investitionen, die sich langfristig jedoch als unverzichtbar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und wirtschaftlichen Erfolg erweisen werden.