Wenn in Polen das Fest Allerheiligen naht, herrscht in den meisten Familien emsige Geschäftigkeit. Nach Angaben des Statistischen Hauptamtes in Polen (GUS) gehören knapp 92 Prozent der polnischen Bevölkerung der römisch-katholischen Kirche an. 80 Prozent der polnischen Bevölkerung ab dem 16. Lebensjahr bezeichnen sich als gläubig. Den Statistiken zufolge gehen 90 Prozent der Menschen in Polen an Allerheiligen zum Friedhof. Es ist weniger ein trauriges Fest,als eines, bei dem es zu Ehren der Verstorbenen viel zu tun gibt.

Frische Blumen und Gebet

Und so beschränkt sich ein Besuch auf dem Friedhof nicht auf das Mitbringen von Blumen und das Entzünden von Grablichten. Zunächst wird das Grab traditionell von den Angehörigen, und nicht etwa vom Friedhofsdienst, gesäubert: Unkraut wird gejätet, Herbstlaub zusammengefegt, die Grabsteinplatte poliert, die Sandwege um das Grab gerecht, Steinvasen gereinigt.

Wenn die frischen Blumen, üblicherweise Chrysanthemen oder Herbstastern, platziert und die Kerzen angezündet wurden, betet man für die Verstorbenen – als Familie oft gemeinsam. Damit ist der Friedhofsbesuch aber in der Regel noch nicht abgeschlossen, denn vielerorts befinden sich auf einem Friedhof mehrere Gräber, die man aufsucht – teils sind es die von weiteren Angehörigen, teils von Freunden oder Kollegen. All diese Gräber werden nun besucht und, je nach Bedarf, gepflegt und geschmückt – mit Kerzen und Blumen – und immer wird gebetet.

Unbekannte Gräber mit versorgt

Das Wahrnehmen dieser „Pflichten“ an Allerheiligen ist so wichtig, dass ältere oder kranke Menschen, die es nicht mehr schaffen, persönlich zum Friedhof hinzugehen, Verwandte, Freunde oder Nachbarn darum bitten, die Grabpflege an dem Tag für sie zu übernehmen – und es ist eine Selbstverständlichkeit, dieser Bitte nachzukommen. So wie es auch selbstverständlich ist, an Allerheiligen mehrere Friedhöfe aufzusuchen und zu pflegen, wenn die Verwandtschaft entsprechend beigesetzt wurde. Zudem sollen auch unbekannte, verwahrloste Gräber mitversorgt werden, also zum Beispiel von dicken Laubschichten befreit und mit einer Kerze geschmückt werden. Die Seelen der Verstorbenen werden immer mit einem Gebet bedacht. So kommt es nicht selten vor, dass sich die Friedhofsgänge an Allerseelen fortsetzen, bis alle Gräber gebührend versorgt sind.

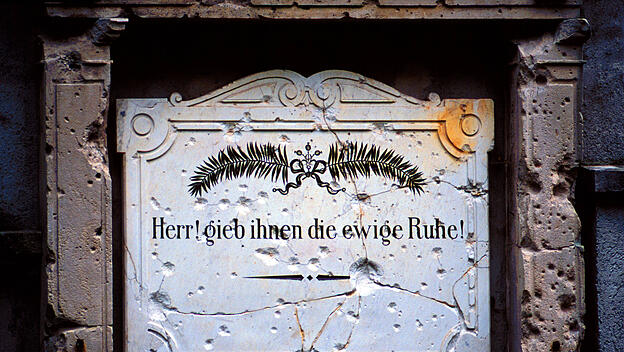

In der polnischen Tradition steht der 1. November aber auch für die Erinnerung an die Toten in einem größeren Zusammenhang, im Sinne von Krieg und Aufstand. Deshalb zünden die Menschen auch viele Kerzen am Grab des unbekannten Soldaten an, den es auf den meisten polnischen Friedhöfen gibt, oder an anderen Kriegsdenkmälern. Auch werden hier Kränze und Blumen niedergelegt. Alles in allem ist der Anblick eines polnischen Friedhofs an Allerheiligen ergreifend: Die unzähligen Lichtlein flackern wie ein Sternenhimmel, die bunten Blumen hellen die trübe Jahreszeit auf und die Verbundenheit der Menschen mit ihren Verstorbenen und mit ihrem Glauben wird direkt sichtbar.

Ehrung aller Heiligen

Zu Zeiten der polnischen Volksrepublik bemühte sich das Regime zunächst, Allerheiligen abzuschaffen. Angesichts des Widerstands der Bevölkerung ging man zu dem Versuch über, den Tag zu säkularisieren, und benannte ihn zum „Fest der Verstorbenen“ um. Ursprünglich wurden an Allerheiligen die Heiligen geehrt, und an Allerseelen die verstorbenen Familienangehörigen.

Da aber das polnische Regime den 2. November nicht zum gesetzlichen Feiertag machte, die Polen aber die Tradition der Ehrung ihrer Verstorbenen weiterhin pflegen wollten, begannen sie, am 1. November auf die Friedhöfe zu gehen. Der Brauch ist heute so weit verbreitet, dass sich kaum noch jemand daran erinnert, dass der 1. November eigentlich den Heiligen vorbehalten war. Inzwischen ist der Tag auch wieder zu Allerheiligen umbenannt worden, wobei die ältere Bevölkerung auch manchmal die Bezeichnung Tag der Verstorbenen verwendet.

Alter Volksglaube

Im Volksglauben versammelten sich in der Nacht vom 1. auf den 2. November die Seelen der Toten aus dem Fegefeuer in der Kirche, um an einer Messe teilzunehmen, die ein ebenfalls toter Priester leitete. Anschließend, so glaubte man, zogen sie in einer Prozession zum Friedhof. Da die Menschen auch daran glaubten, dass die Toten in dieser Nacht die Häuser der Lebenden besuchen durften, ließen sie die Fenster leicht geöffnet und bewegten sich vorsichtig, um die Besucher nicht zu stören.

Andererseits verließ man an dem Tag ungern das Haus aus Angst vor denjenigen Seelen, die verwirrt in der Gegend herumwanderten.

Noch Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Polen den Brauch, die toten Seelen zu beherbergen, indem man kleine Brote mit ihren Initialen buk und auf dem Tisch bereitlegte. Die Brote mussten mit einigen Tagen Vorlauf vorbereitet werden, da man an Allerheiligen das Feuer am Herd nicht entzünden wollte, in der Überzeugung, der Herd sei der Lieblingsplatz der Verstorbenen. Es wird überliefert, dass so viele Brote gebacken wurden, wie es in der Familie Verstorbene gab. Am Abend des 1. Novembers, wenn die Familie zum Beten zusammenkam, wollte man sicherstellen, dass die Toten nicht hungrig weggehen mussten.

Brote für Bettler

Diese in ihren Ursprüngen vorchristliche Tradition vermischte sich mit einem anderen Brauch, der bis in 1920er zurückverfolgbar ist: Die Allerheiligenbrote wurden Friedhofsbettlern geschenkt, die im Gegenzug für die Seelen der Verstorbenen beteten. Man glaubte nämlich, dass diese Menschen eine besondere Nähe zum Reich der Toten hätten. Heutzutage existiert weder dieser Brauch noch diese Überzeugung. Stattdessen werden an Allerheiligen Messen für die Seelen der Verstorbenen gelesen. Als im vergangenen Jahr pandemiebedingt die Friedhöfe an Allerheiligen geschlossen bleiben mussten, war es für viele Polinnen und Polen sehr ungewöhnlich, auf den traditionellen Friedhofsbesuch verzichten zu müssen. Dieses Jahr stehen laut aktueller Angaben des polnischen Gesundheitsministers die Chancen gut, dass das Fest wieder normal begangen werden kann.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.