Obwohl es grau ist in Würzburg, genießen die Spaziergänger im Hofgarten die frische Herbstluft. Keine zwei Tage nach dem maskierten Halloweenschrecken, der in Fratzen durch die Gassen zog, feiert die katholische Kirche das Hochfest „Allerseelen“. Dabei wird der Toten und ihrer Seelen gedacht. In der Hoffnung auf Auferstehung betet die Kirche um deren Erlösung, also ihre endgültige Ankunft bei Gott.

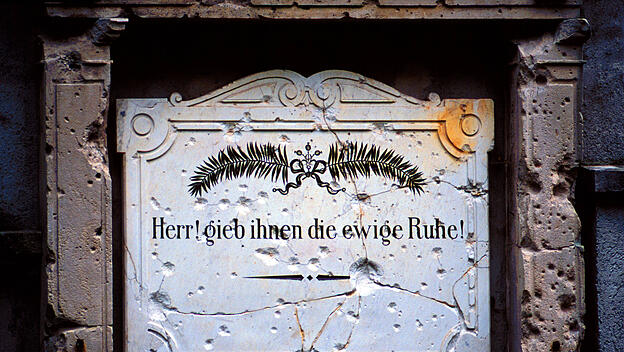

Auf dem Weg zum Zentralfriedhof wird es immer ruhiger, lediglich das Rascheln der goldbraun gefärbten Blätter durchbricht die Ruhe. „Memento Mori“– „Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst“ ist über dem Eingang der Totenhalle zu lesen. Trotz dieser Ernsthaftigkeit wirkt die Atmosphäre angenehm: Anteil daran hat sicher auch der schimmernde Kerzenschein der roten Grablichter.

Eine Familie aus mehreren Generationen besucht das Grab ihrer Angehörigen. Es scheint, dass die Tradition des Totengedenkens lebendig ist – doch trifft dies tatsächlich zu? Den Wandel im Umgang mit dem Tod und der Friedhofskultur erlebt einer hautnah, der Bildhauermeister Sebastian Ludwig, Inhaber des Betriebs „E. Geisendörfer“ für Grabsteine, Steinmetzarbeiten und Bildhauerei, Würzburg.

Ein Metier, das zur Friedhofskultur gehört

Eine beachtliche Staubschicht bedeckt jeden einzelnen Millimeter der mehrstöckigen Werkstatt. Statuen, Skizzen, große und kleine, raue und glatte Steine sind überzogen von den grauen Partikeln, die den kleinen Sohn von Ludwig zum Husten bringen. „Wir tragen den gleichen Atemschutz wie Lackierer“ sagt der Bildhauermeister, der seit über 16 Jahren Grabarbeiten leistet, ursprünglich jedoch Architektur und Informatik studiert hat. Sein beruflicher Alltag besteht zu 60 Prozent aus Friedhofsarbeit und zu 40 Prozent aus Restaurierungen von Kirchen.

Der Betrieb existiert seit Ende des 19. Jahrhunderts. Er ist maschinell aufgestellt, arbeitet mit modernsten Methoden: Auf Bleistiftzeichnungen des Kundenwunsches erfolgt eine digitale Darstellung. Änderungen der Ornamentik und Schriftbesprechungen sind jederzeit möglich. Von der anschließenden Materialbeschaffung bis zum Grabstein vergehen im Schnitt drei Monate.

Etwa 150 Grabanlagen pro Jahr stellt das 16-köpfige Team her. In diesem Jahr hatten sie sechs Praktikantinnen – eine moderne Quote. Ludwig zeigt einen massiven Stein, der vom viereckigen Klotz in Präzisionsarbeit mit dem Presslufthammer in eine krippenähnliche Situation verwandelt wird, zwei Engel flankieren die Szene. „Der Steinmetz arbeitet mit geometrischen Formen, braucht seine klaren Linien und Schablonen. Der Bildhauer arbeitet relativ frei“.

„Der Friedhof ist ein Ort, der entschleunigt“

Das Bildhauerei-Handwerk ist ein kreativer, ein schöpferischer Akt. Doch lässt sich ausgerechnet am Lebensende etwas Neues schaffen? „Auf dem Friedhof definitiv! Jedes Schicksal, jedes Grabmal ist etwas Anderes. Ich glaube definitiv an ein Leben nach dem Tod. Der Friedhof ist ein Ort, an dem ich mich besinnen kann, auf die Ruhe, auf die Familie“, meint Ludwig.

Letztere wird bei ihm großgeschrieben: Bereits seinem kleinen Sohn, der während des Gesprächs geduldig auf den Papa wartet, lebt er eine andere Perspektive in der Konfrontation mit dem Tod vor. So geht der Kleine gern nachts mit seinem Papa über den heiligen Boden. Das warme Licht der vielen Kerzen macht seine Augen groß, „das findet er super, er hat keine anderen Assoziationen“ – keine Spur von Angst und Schrecken.

Kein Rückgang – eine Verlagerung

Noch vor fünf, sechs Jahren war die Zufahrt zum Friedhof komplett gesperrt an „Allerheiligen“, dem Fest, das die katholische Kirche am 1. November begeht und das sowohl derer gedenkt, die durch die Kirche offiziell heiliggesprochen wurden, als auch derer, die ihren Glauben unauffällig verwirklichten. Der Andrang war groß und die Straßen voll von Wägen der Friedhofsgärtnereien, die Blumen verkauften. Alles war pompös aufgezogen.

„Diese besonderen Tage wie Ostern, Allerheiligen, Allerseelen und Weihnachten, die für den Friedhof wichtig sind“ ragten heute nicht mehr so heraus, erklärt der Bildhauermeister. Dennoch seien die Menschen gewillt, den Friedhof zu besuchen, Andachten zu halten und der Toten zu gedenken. „Es nimmt nicht ab, es verlagert sich nur von den wenigen Tagen auf das ganze Jahr, aber wir konnten keinen Rückgang erleben“.

Aus der Gewissheit des eigenen Ablebens, mit Blick auf die Familie und im Sinne des kulturellen Wandels hat der Bildhauer selbstverständlich sein eigenes Grab geplant und gekauft: Ein Familiengrab von hoher handwerklicher Kunst, das im Laufe der Jahre von ihm und seinem Team bearbeitet wird. Der Trend entwickelt sich zum Einzelgrab hin – Ludwig wiederum sagt die Idee der Familiengruft zu.

„Es gibt Phasen der Freude, in denen man bereit wäre, zu gehen“

Zurück auf den Friedhof. Dort sind auch zwei besondere Besucherinnen auf dem Weg zu einem Grab: Schwester Scholastika und Schwester Julietta. Sie haben keine Angst vor dem Sterben. Im zunehmenden Alter sei das Thema völlig natürlich und hoffnungsstiftend: „Es gibt Phasen der Freude, in denen man bereit wäre, zu gehen. Und an anderen Tagen habe ich das Gefühl, noch mehr vom Leben bekommen zu wollen und da kann ich nicht gehen“, gibt Schwester Julietta nachdenklich zum Besten.

Die Ordensschwestern gehören der „Kongregation der Ritaschwestern“ an, die nach der Regel des heiligen Augustinus leben und ihren Hauptsitz in Würzburg haben. 1911 gegründet, besteht ihre Hauptaufgabe in der Familienpflege. Sie bieten Angebote für Familien, die kompetente Unterstützung in Krisensituationen benötigen. Die Nonnen besuchen das Grab ihrer kürzlich verstorbenen Mitschwester, die das stolze Alter von 103 Jahren erreicht hat. Gemeindemitglieder schließen sich spontan an, um für die Verstorbene zu beten. Schwester Scholastika besprengt die Gruft mit Weihwasser und bekreuzigt sich. Es ist ein besonderer Moment der Gemeinschaft, der lebenden und verstorbenen Kirche. Das Gefühl von Frieden, Gelassenheit und Zusammenhalt ist greifbar.

Für die Ritaschwestern bestimmt die Art und Weise, auf etwas zuzugehen, das Handeln – in diesem Fall ist es die christliche Hoffnung auf ein Wiedersehen nach dem Tod. Nicht der Schrecken des Sterbens oder der Verlust stehen im Vordergrund. Berührt habe sie konkret ein Satz des heiligen Augustinus, auf dem die Schwesternkongregation gründet. Mit einem Lächeln zitiert ihn Schwester Julietta: „Die Auferstehung ist unser Glaube, das Wiedersehen unsere Hoffnung, Gedenken unsere Liebe.“

Der Text ist im Rahmen des Reportage-Projekts „Christliches Leben in Würzburg“ des Tagespost-Nachwuchsprogramms entstanden.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.