Seit 1945 haben 122 Priester und Diakone im Bistum Osnabrück Gewalthandlungen an mehr als 400 Personen verübt. Das ist das Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Studie zu sexualisierter Gewalt in der Diözese. Drei Jahre haben die Recherchearbeiten des Forschungsteams in Anspruch genommen. Dabei ist ein breites Spektrum sexualisierter Gewalt offenbar geworden. Es reicht von Distanzverletzungen bis zu schweren Sexualstraftaten.

Der Anteil der Beschuldigten an allen Klerikern des Bistums liegt bei gut vier Prozent. Das entspreche in etwa Befunden aus anderen Diözesen, erläuterte Hans Schulte-Nölke, einer der Autoren der Studie. Auch wenn die Kirche die Studie beauftragt und finanziert habe, habe das Bistum in keiner Weise versucht Einfluss zu nehmen, hieß es bei des Präsentation der Ergebnisse.

Dunkelziffern bis zu zehn Mal so hoch

Die Forschungsgruppe der Universität Osnabrück, die mit der Studie beauftragt war, betrachtet Taten und Übergriffe gegen 349 Betroffene als geklärt. Für 60 weitere Fälle gebe es konkrete Hinweise auf sexualisierte Gewalt durch katholische Geistliche. Wie in anderen Bistümern ist auch in Osnabrück davon auszugehen, dass es einen erheblichen Anteil von Fällen gibt, die im Dunkelfeld bleiben. „Die höchste Schätzung liegt beim Zehnfachen dieser Zahl“, erläuterte der Leiter des Forschungsprojektes, der Rechtswissenschaftler Hans Schulte-Nölke, bei der Vorstellung der Studie.

Wie bereits in anderen Bistümern sind, soweit man das Geschlecht zuordnen konnte, 70 Prozent der Betroffenen männlich und 30 Prozent weiblich. Berücksichtigt man nur diejenigen Betroffenen, für die ein Alter zum Tatzeitpunkt ermittelt werden konnte, war beinahe die Hälfte von ihnen zum Zeitpunkt der Taten jünger als 12 Jahre. Der festgestellte Altersschwerpunkt der Betroffenen unter 12 Jahren deckt sich insoweit mit den Ergebnissen der MHG-Studie. Die Gutachter haben sich damit befasst, welche Handlungsbereiche seelsorgerischen Wirkens die Täter für ihre Tatanbahnungen nutzten. Das betrifft die Kinder- und Jugendarbeit ebenso wie die Messdienerarbeit. Ein dritter Schwerpunkt liegt in Kinderheimen, Internaten und ähnlichen Einrichtungen.

Fehlende Vorsorge

Als Ursachen für sexualisierte Gewalt und insbesondere für das lange unzureichende Handeln der Bistumsleitung Osnabrück zeigen sich, wie schon in dem im Jahr 2022 vorgelegten Zwischenbericht deutlich geworden ist, Machtstrukturen, Organisationsmängel und Fehlverhalten auf allen Ebenen kirchlicher Tätigkeit. Das Bistum Osnabrück habe seine Pflichten, Maßnahmen gegen gefährliche Kleriker zu ergreifen, über lange Zeit erheblich verletzt, hieß es bereits damals. Charakteristische Beispiele für Verletzungen dieser Pflicht seien, wie in anderen Bistümern bereits festgestellt, das Belassen von erkennbar gefährlichen Beschuldigten im Amt oder deren Versetzung in eine andere Gemeinde, ohne dass hinreichende Vorsorge gegen weitere Taten getroffen wurde. So habe man weitere Minderjährige in Gefahr sexualisierter Gewalttaten gebracht. Nach der Veröffentlichung des Zwischenberichts war der damalige Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode 2023 von seinem Amt zurückgetreten.

Als eine weitere Ursache für das Versagen der Bistumsleitungen hat die Studie die Art und Weise des Sprechens über sexualisierte Gewalt im kirchlichen Raum identifiziert. Sprachliche Umdeutungen sexualisierter Gewalt hätten es den Beschuldigten ermöglicht, ihr Handeln zu verbergen, zu verharmlosen oder als Teil ihrer priesterlichen Aufgaben erscheinen zu lassen. Diese verharmlosenden Erzählungen hätten von einer Pathologisierung der Betroffenen, über Erklärungen wie zeittypischen Prügelstrafen gereicht. Gerne sei auch eine Mitschuld von Betroffenen adressiert worden, die bis zur Täter-Opfer-Umkehr gereicht habe. Ein weiteres Verharmlosungsnarrativ sei die Erklärung von einer „Liebesbeziehung“ zwischen weiblichen Teenagern und älteren Klerikern gewesen. Konsequente Maßnahmen seien oftmals erst ergriffen worden, wenn die Taten zu offensichtlich oder der öffentliche Druck zu groß geworden seien.

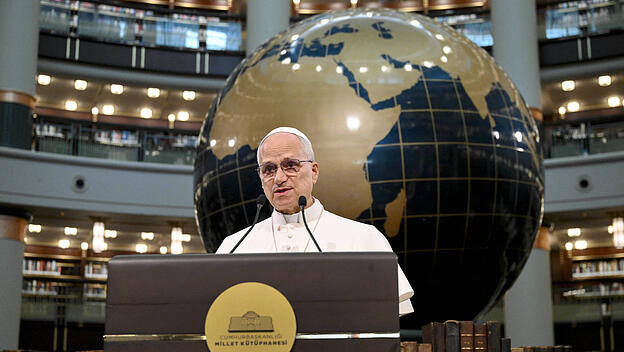

Bischof Meier: „Ich bin beschämt"

Im aktuellen Umgang mit den Fällen sexualisierter Gewalt attestieren die Gutachter dem Bistum Verbesserungen. Allerdings habe das Bistum hinsichtlich der Unterstützung der Betroffenen seiner Verantwortung weiterhin nicht ausreichend entsprochen. In einer ersten Stellungnahme nach der Veröffentlichung des Berichts der Forschungsgruppe erklärte Bischof Dominicus Meier: „Erneut bin ich als Bischof und Ordensmann beschämt, dass zahlreichen Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen in der katholischen Kirche ausgerechnet von denen, von denen sie sich Zuwendung und Schutz erhofften, solches Leid zugefügt wurde.“

Die Gesamtzahl der Betroffenen führe die „Dimension dieses Grauens noch einmal vor Augen“. Eine Formulierung der Gutachter, „Aufarbeitung ist Zukunftsgestaltung“, verstehe er als Auftrag auch an sich selbst. Bevor das Bistum in einer Pressekonferenz ausführlich zu den Ergebnissen des Gutachtens Stellung nehme, werde er mit Fachleuten eine erste gründliche Auswertung vornehmen. „Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden mir als neuem Bischof von Osnabrück helfen, den Schutzprozess gegen sexualisierte Gewalt gemeinsam mit den vielen Engagierten insgesamt weiter zu stärken und in die Zukunft zu führen“, ergänzte Bischof Meier.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.