Die Ausstellung „Florenz und seine Maler“ in der Alten Pinakothek in München lenkt nach der erfolgreichen Vermeer-Schau die Aufmerksamkeit auf die Stadt, in der – so Kurator Andreas Schumacher – neuzeitliche Malerei ihren Ausgangspunkt hat. Von Fra Angelico am Beginn des 15. Jahrhunderts bis zu Fra Bartolomeo an dessen Ende (Dominikaner waren sie beide, seliggesprochen wurde nur der erste) reicht der Reigen der Künstler, die hier mit ihren ersten Werken vertreten sind und zu denen weitere bekannte Namen wie Giotto, Filippo und Filippino Lippi, Andrea del Verrocchio, Domenico Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Lorenzo di Credi und Leonardo da Vinci stehen.

Die Medici: Förderer von Kunst und Wissenschaft

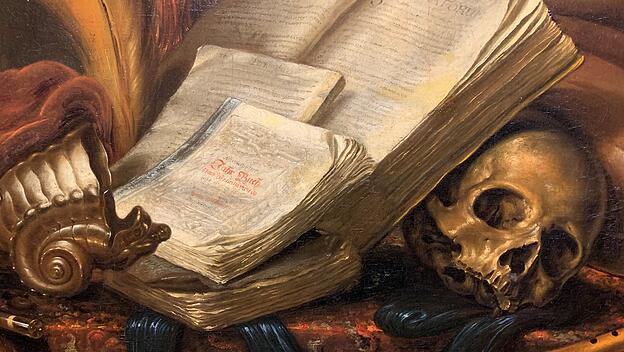

Die Medici – und im geringeren Maße weitere tonangebende Familien – hatten die Mittel, als Kunstförderer im großen Stil agieren zu können. Vor allem aber hatten sie den Willen, eben nicht nur politisch-wirtschaftlich, sondern auch als Mäzene und Anreger von Kunst und Wissenschaft hervorzutreten.

Es fällt schwer, eines der in München gezeigten Meisterwerke herauszugreifen, keines der mehr als 120 gezeigten Stücke, zu denen auch figürliche Werke und Buchmalerei gehören, fällt qualitativ ab. Es ist aber wohl Sandro Botticellis Anbetung der Heiligen Drei Könige, um 1476 entstanden und auch als Zenobi-Altar bekannt, die geheime Mitte der Ausstellung.

Botticelli revanchiert sich und malt Massenszene, um möglichst viele Mitglieder der Medici-Familie abbilden zu können

Der Künstler schuf es für einen Geldwechsler und Parteigänger der Medici – und verfolgte mehrere Ziele damit. Das fromme und beliebte Motiv weitete er zu einer Massenszene aus, um möglichst viele Mitglieder seiner Gönner-Familie, der Medici, und weiterer Großer in Krypto-Porträts darin unterbringen zu können. Es entbehrt nicht einer gewissen Frechheit, dass alle drei Heiligen Könige die Züge von Medici-Angehörigen tragen. Die aber, als das Bild gemalt wurde, bereits tot waren und so zu Quasi-Heiligen erklärt wurden. Auf der rechten Seite blickt ein im gelben Mantel auftretender junger Mann den Betrachter selbstbewusst an. Es ist niemand anderer als Botticelli, der sich mit verborgenen Händen und damit als geistiger Schöpfer des Bildes zu erkennen gibt.

DT (ari/jbj)

Alles weitere zu der Ausstellung, u.a. Hinweise zu Ort und Öffnungszeiten, finden Sie in Urs Buhlmanns kenntnisreichen und informativen Beitrag in der aktuellen Ausgabe der Tagespost vom 25. Oktober 2018.