Olympiastadion Berlin, Fußball-Europameisterschaft. „Endspiel“. Das Wort entfaltet seine ganze, geheimnisvolle Wirkkraft erst dann, wenn man es aus jeglichem Bedeutungszusammenhang herauslöst und in Gehalt und Klang freistellt. Das „Endspiel“ ist dann nicht das letzte Spiel eines Fußballturniers oder der Schluss einer Schachpartie.

„Endspiel“: das klingt nach existenzieller Bedrohung, nach letzter Chance, nach letzter Generation. Samuel Beckett muss diese dystopische Aufladung des „Endspiels“ gespürt haben, als er sein berühmtes Stück von 1957 „Fin de la partie“ und englisch „End Game“ nannte, das Hauptwerk des Absurden Theaters. Aber würde man heute auch noch von „absurd“ sprechen? Becketts szenische Welt ist die namenlose Apokalypse, der Untergang. Die Beziehungen seiner Figuren: dunkle Machtverhältnisse. Über der Bühne schwebt der Tod. Sterben dominiert Leben. Es geht zu Ende. Irgendwie klingt das alles sehr heutig.

Eine endlos-zeitvergessene Angelegenheit

Und der Fußball? Der leiht sich in seinen Endspielen, die im Beckett‘schen Sinn gar keine sind, für einen Moment das dem Wort innewohnende Drama, die ultimative Begriffswucht. Spielen ist eigentlich eine endlos-zeitvergessene Angelegenheit.

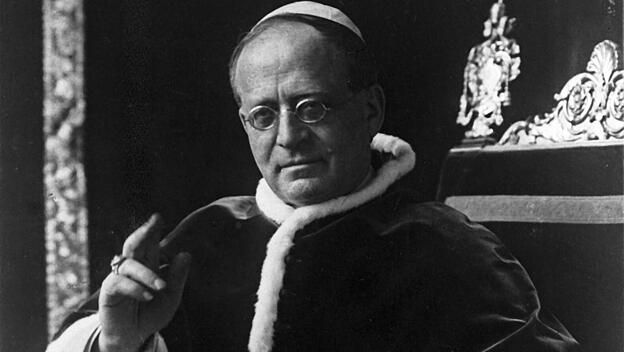

In einer Radiopredigt zur Fußballweltmeisterschaft 1978 erkannte der damalige Münchner Kardinal Erzbischof Joseph Ratzinger im Spiel „…ein Tun, das ganz frei ist, ohne Zweck und ohne Nötigung…“ Im Spiel erreicht der Mensch womöglich seine höchste Form von Freiheit, einer Freiheit, die ihn der Sorgen des Alltags enthebt und in eine temporäre Überwirklichkeit versetzt. Ratzinger weiter: „In diesem Sinn wäre das Spiel also eine Art von versuchter Heimkehr ins Paradies.“ In ein Paradies, wo zwar auch Regeln gelten, die aber, hält man sie ein, die Freiheit absichern. Sonst droht Vertreibung.

Wir wollen im Spiel bleiben

Existenzialistisch-aussichtslos einerseits, verheißungsvoll paradiesisch andererseits: Wenn am Sonntag England und Spanien im EM-Finale aufeinandertreffen, dann dürfen wir sowohl die Dystopie der Beckett‘schen Verlorenheit draußen in der Welt als auch die möglicherweise utopisch anmutende Verheißung paradiesischer Selbstvergessenheit im Spiel auf dem grünen Rasen erfahren.

Die Welt um uns scheint aus den Fugen. Kriege und Klimakrise verbreiten Endzeit-Stimmung, viele propagieren ein globales Endspiel. Das bevorstehende Endspiel im Stadion wirkt da wie ein inspirierendes, Trost und Hoffnung spendendes Kontrastprogramm. Ein Endspiel mit der Botschaft, dass wir vor allem eins wollen: im Spiel bleiben.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.