Die Stadtverwaltung der spanischen Stadt Alicante vergibt derzeit eine Menge Renovierungsarbeiten, einmal werden die Straßenschilder abgenommen und durch neue ersetzt, dann macht man das Ganze wieder rückgängig und die Straßen heißen wieder so, wie sie die letzten Jahre schon immer geheißen haben. Chaos in der Administration? Beileibe nicht. Es handelt sich vielmehr um einen Fall von Politik, einer Politik allerdings, deren Erfahrungen und Auswirkungen tief im kollektiven Gedächtnis der Spanier verankert sind und deshalb Emotionen heraufbeschwören, die noch immer hochschlagen. Der Stadtrat Alicantes hatte beschlossen, 46 Straßen und Plätze, deren Namen einen Bezug zur Diktatur Francos aufweisen, umzubenennen. Rechtliche Grundlage für ...

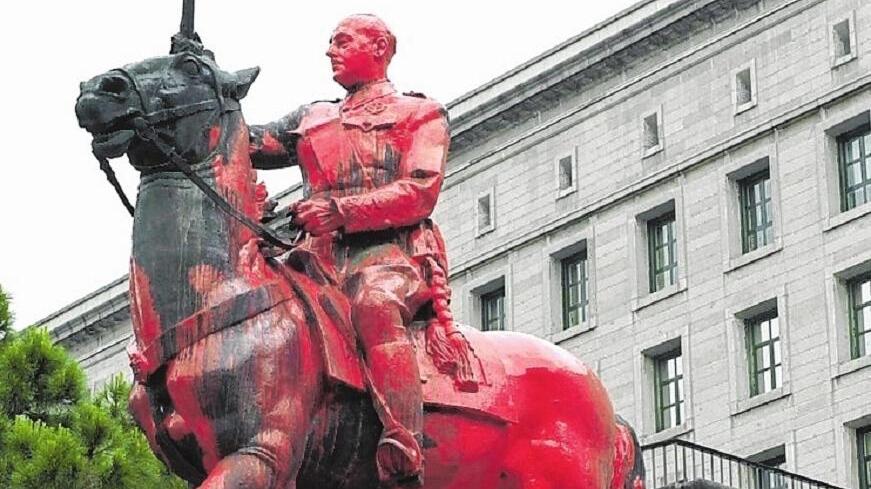

Streit um Spaniens Erinnerungskultur

In Alicante streiten Sozialisten und Christdemokraten über die Umbenennung von Straßen und Plätzen. Von Michael Ludwig