Seit genau zwei Jahrzehnten regiert die „Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung“, abgekürzt AKP, die Türkei. 2001 aus den Überresten der verbotenen „Tugendpartei“ mit Schützenhilfe des Predigers Fethullah Gülen gegründet, eroberte die „Adalet ve Kalkinma Partisi“ im November 2002 auf Anhieb die Mehrheit in der Großen Nationalversammlung, dem türkischen Parlament.

Erdoğans AKP geht es um Machterhalt

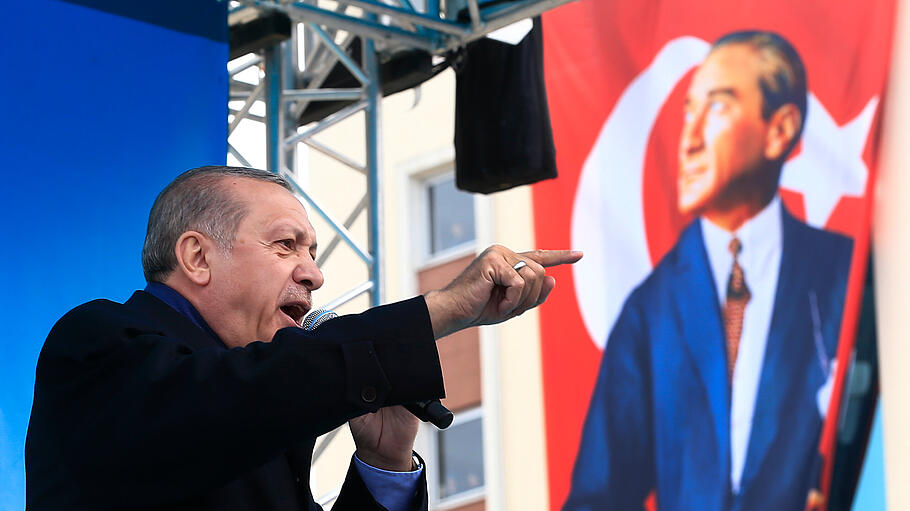

Vor 20 Jahren war Erdoğans AKP angetreten, die Türkei von den Erblasten Atatürks zu befreien. Heute besitzt und benutzt er genau jenes System, das er so lange bekämpft hat.