Um es vorweg zu sagen: Die Pille ist nicht die Ursache des Geburtenrückgangs. Der demographische Wandel hat in Deutschland und Europa bereits mehr als ein halbes Jahrhundert vorher eingesetzt. Zur Zeit Bismarcks lag die Geburtenzahl bei rund fünf Kindern pro Frau. Zeitgleich mit der Einführung der Sozialgesetzgebung (Altersvorsorge, Unfall- und Krankenversicherung) begann der demographische Sinkflug.

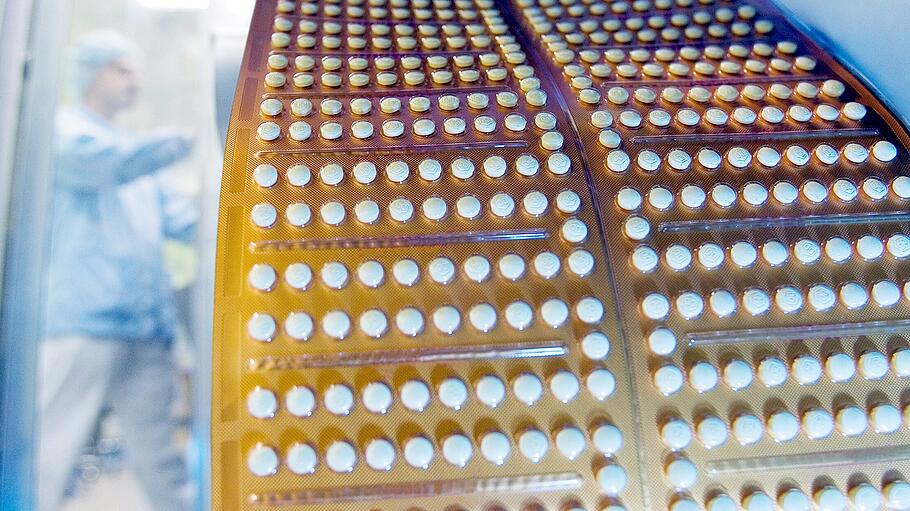

Durch die Pille fehlen die Kinder

Von wegen Befreiung: Die Pille brachte einen echten Kulturbruch. Ein Brandbeschleuniger des demographischen Wandels war sie auch.